* um 1560 in Schwerstedt, † 1622 in Altenweddingen bei Magdeburg

Biografie

Friedrich Weißensee wurde um 1560 in Schwerstedt (Thüringen) geboren. Der genau Tag ist ebenso wenig zu ermitteln wie Ort und Umstände seiner musikalischen und theologischen Ausbildung. Um 1590 wurde er Rektor an der Lateinschule in Gebesee (Thüringen), bevor er um 1596 als Kantor an die altstädtische Lateinschule in Magdeburg berufen wurde. In dieser angesehenen Position war er Nachfolger solch berühmter Kantoren und Musiker wie Martin Agricola, Gallus Dressler und Leonhart Schröter. Einer seiner wichtigsten Schüler in Magdeburg war Daniel Friderici. 1602 ging Weißensee als Pfarrer nach Altenweddingen, wo er 1622 starb.

Musikhistorische Bedeutung

Friedrich Weißensee gilt als eine der profiliertesten Persönlichkeiten der protestantischen Kirchenmusik seiner Zeit. Seine Kompositionen zeigen hohes satztechnisches Können. Sein kompositorisches Hauptwerk, das Opus melicum, beinhaltet 72 lateinische und deutsche Motetten für vier bis zwölf Stimmen mit Instrumenten. Damit erweist sich Weißensee als ein hervorragender Vertreter des venezianischen Chorstils in der Art Adrian Willaerts und der beiden Gabrieli, deren Schüler er möglicherweise sogar gewesen ist. Den damals neuen Stil der venezianischen Mehrchörigkeit hat Weißensee in Magdeburg etabliert. Dabei sind – wie damals im Markusdom in Venedig üblich – die verschiedenen Klanggruppen in konzertierender Manier entweder miteinander angeordnet oder in alternierender Weise gegeneinander gestellt. Architektonische Kriterien des Raumes bestimmen den Einsatz, die Gruppierung und die Disposition der solistisch oder chorisch besetzten Klanggruppen (genauere Informationen zur venezianischen Mehrchörigkeit erhält man hier).

Der Musikforscher Samuel Kümmerle traf im Jahr 1895 folgendes Urteil über Weißensee: „So vermochte er zwar die volle Freiheit der polyphonen melodischen Führung der Stimmen, welche die Werke Leonhard Schröter’s und Hans Leo Haßler’s auszeichnet, nicht mehr ganz zu erreichen; aber in seinen achtstimmigen Sätzen im Florilegium Portense des Bodenschatz stellte er sich gleichwohl den besten Meistern unter seinen Zeitgenossen, einem Melchior Vulpius, Demantius und Andern würdig an die Seite“ (zit. nach Jacobs 1910).

Werke (Auswahl)

Außer Liedmotetten schrieb Weißensee deutsche Spruchmotetten sowie achtstimmige motettisch-madrigaleske Gesänge, Gelegenheits- und Hochzeitsmusiken im Auftrag hochgestellter Persönlichkeiten, darunter:

- Evangelische Sprüche auf die vornehmsten Fest-Tage 5v., Magdeburg 1595

- Hochzeit-Lied aus den Sprüchwörtern Salomonis am 31. Capitel 6v., ebd. 1599

- Opus melicum methodicum et plane novum continens harmonias selectiores 4, 5, 6 a 12v., singulis diebus dominicis et festis accomodatas, ebd. 1602

- Lateinische und deutsche geistliche Gesänge, Motetten und Gelegenheitswerke zu 4–12 St. in Einzelhandschriften und alten Sammelwerken

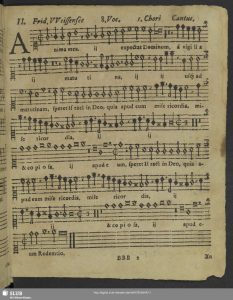

- Achtstimmige motettisch-madrigaleske Gesänge, in: E. Bodenschatz, Florilegium Portense, Tle 1-2, Lpz. 1618, 1621

Klangbeispiele

Friedrich Weißensee – Resurrexit quid quaeritis (1602)

CD-Hinweis:

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Vokalmusik des 16. Jahrhunderts aus Magdeburg, Neuer Magdeburger Kammerchor, mit Klangbeispielen von Martin Agricola, Gallus Dressler, Joachim a Burck, Friedrich Weißensee)

Noten

Friedrich Weißensee in der Petrucci Music Library

Friedrich Weißensees “Opus melicum” (digitalisiert zum Download)

Literatur

Bernhard Engelke, Friedrich Weissensee und sein Opus melicum. Eine Untersuchung über die Grundsätze der deutschen Motette um 1600, Habil., Univ. Kiel 1927.

Dieter Härtwig*, Art. “Weißensee, Friedrich”, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 2007, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/18948.

Eduard Jacobs, “Weißensee, Friedrich” in: Allgemeine Deutsche Biographie 55 (1910), S. 26–27 [Online-Version], URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd115782516.html#adbcontent.

Monika Olschewski, Das „Opus melicum“ von Friedrich Weissensee. Untersuchungen zu Sammlung und Stil sowie Edition ausgewählter Motetten, Halle-Wittenberg, Univ., Magisterarbeit, 2004.

Erich Valentin/SL, Art. “Magdeburg”, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 1996, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/15311.

Links

Friedrich Weißensee in der Deutschen Digitalen Bibliothek

Friedrich Weißensees Sterbeort Altenweddingen bei Magdeburg

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Benjamin Gommert 2018

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2018 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.