* vermutlich 1532 in Torgau, † vermutlich 1600/1601 in Magdeburg

Biografie

Über Leonhart Schröters Kindheit und Jugend erhalten wir nur wenig Auskunft. Geboren wurde er vermutlich 1532 in Torgau. Wir erfahren, dass sein Vater Lorenz Schröter als Pfarrer oft versetzt wurde, so dass Leonhart Schröter schon in jungen Jahren viele verschiedene mitteldeutsche Orte kennenlernte. Seine Mutter und die vermutlich sechs Geschwister sind, bis auf seinen älteren Bruder Johann, nicht mit Namen bekannt.

Vermutlich wurde Schröter wie damals üblich mit sechs oder sieben Jahren eingeschult. So erlebte er noch kurz die Schule in Torgau. Im Mai 1539 zog die Familie nach Annaberg. Im Jahr 1543 erfolgte erneut ein Schulwechsel, als die Familie abermals umzog. Die Brüder Johann und Leonhart gingen so zunächst auf die Stadtschule in Meißen. Es ist anzunehmen, dass Schröter hier neben dem ausgiebigen Schulsingen einen ausführlichen musiktheoretischen Unterricht genoss. Das änderte sich mit dem Wechsel auf die Meißner Fürstenschule im ehemaligen Kloster St. Afra 1545. Die Ziele dieser Schule waren jedoch mehr darauf angelegt, den Knaben eine gelehrte Ausbildung zu ermöglichen. Daher blieb für die übrigen Fächer weniger Raum. So dürfte Schröter zwar weiter musiktheoretischen Unterricht erhalten haben, der musikpraktische Unterricht dagegen dürfte in dieser Zeit in den Hintergrund getreten sein. Als Luther im Februar 1546 verstarb, wurde der an der gnesiolutheranischen Lehre festhaltende Vater Schröters mitsamt seiner Familie des Landes verwiesen. (Wer die Gnesiolutheraner waren, kann man hier nachlesen.) Vermutlich zog die Familie dann nach Saalfeld (ernestinisches Gebiet). Offenbar erkrankte der Vater Schröters schwer und starb in dieser Zeit, so dass Leonhart Schröter vom Landesfürsten gefördert wurde (vgl. Hofmann 1934, S. 18–21).

In die Zeit um 1557 fällt wohl Schröters Bekanntschaft mit Gallus Dressler, der damals als 24-Jähriger an der Universität im nahe gelegenen Jena immatrikuliert war und dessen Nachfolger in Magdeburg er später werden sollte. Interessanterweise taucht der Name Schröters erst 1583 als Leonhardus Schröterus Torgensis in den Jenaer Matrikeln (1. Semester 1583, Nr. 63) auf. Demnach hätte Schröter noch im Alter von 51 Jahren (damals war er bereits in Magdeburg) ein Studium absolviert.

Gesicherte Quellen zu Leonhart Schröter finden sich erst wieder ab dem Jahre 1561, in dem er als Kantor an der Stadtschule zu Saalfeld belegt ist. In diesem Jahr veröffentlichte er auch seine 55 geistlichen Lieder. Es ist unwahrscheinlich, dass Schröter mit so einem umfassenden Werk sein Amt antrat. Deshalb hat er dieses möglicherweise schon eher übernommen. In der Liste des Lehrerkollegiums ist er allerdings erst ab 1570/71 vermerkt. 1571 wurde das gesamte Saalfelder Schulkollegium wegen seiner philippistischen Gesinnung aus dem Lande gewiesen. (Wer die Philippisten waren, kann man hier nachlesen.) Als sich die politische Situation 1573 in Saalfeld erneut veränderte, kehrte das philippistische Schulkollegium allerdings zurück, so auch Schröter.

In den Jahren dazwischen hatte Schröter ein kurzes Intermezzo als herzoglicher Bibliothekar beim Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel. Die heute noch berühmte Bibliothek in Wolfenbüttel war damals gerade gegründet worden. Schon in den Verhandlungen vor dem Stellenantritt Schröters erwies sich der Herzog als nicht entgegenkommend, so dass Schröter erst im Dezember 1572 die Anstellungsurkunde unterschrieb. Trotz vieler Versprechen hinsichtlich Gehalt und Arbeitsfeld hielt der geizige Herzog sein Wort nicht, so dass Schröter schließlich nach Leipzig “flüchtete”. Sein Aufgabenfeld in Wolfenbüttel umfasste das Registrieren, Katalogisieren und Putzen der Bücher, die Übernahme des Hausunterrichts des jungen Prinzen und das Mitwirken an der musikalischen Gestaltung im Sonntagsgottesdienst.

Nach seiner Rückkehr verblieb Schröter noch drei Jahre in Saalfeld. Der Musikunterricht in Saalfeld fand, wie damals in vielen Schulen üblich, für die oberen Klassen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Mittagsstunde von 12 bis 13 Uhr statt. Wahrscheinlich handelte es sich um musiktheoretischen Unterricht. In allen Klassen wurde zudem gesungen, wozu wohl auch Werke Schröters selbst herangezogen wurden. Besondere Bedeutung kam allerdings dem Kirchengesang zu. Damals war es die Regel, dass jede Schule einen Schulchor hatte, der den sonntäglichen Gottesdienst und sonstige musikalische Anlässe in der gesamten Stadt gestaltete. So ergab sich für den Kantor insbesondere die Aufgabe, die Schüler im Choral- und Figuralgesang (ein mehrstimmiger, polyphoner Kunstgesang) zu unterweisen. Damals war es außerdem üblich, dass der Kantor die Musikstücke für jeden Sonntag selbst komponierte. Weil die Musik immer nur für diese eine Gelegenheit komponiert wurde, spricht man von “Gebrauchsmusik”. Während der Hofkapellmeister damals ein individuell schaffender Künstler war, war der Kantor für die Verkündigung und Auslegung des Wortes Gottes zuständig, was ihn einem Prediger näherbringt als einem Musikkünstler. Er komponierte zu Ehren Gottes, nicht um Kunstwerke zu schaffen. Die damaligen Kantoren haben keine großen, kunstvollen Werke geschaffen, sondern Musik, die ganz individuell auf die vor Ort zur Verfügung stehenden musikalischen Ressourcen (z. B. verfügbare Sänger und Instrumentalisten) angepasst werden konnte. Die Werke mussten in einem rasanten Tempo verfasst werden, damit an jedem Sonntag ein neues Stück erklingen konnte. So mussten erstens die Chorknaben sehr gut gewesen sein, um so kurzfristig neue Stücke zu erlernen, andererseits durften auch die Stücke nicht zu schwierig sein.

Das erklärt, warum es viele kleinere, leichtere Werke aus der Zeit gibt. Als Musiker in Gottes Dienst mussten die damaligen Kantoren auch keine “Größe” beweisen, indem sie “große”, bedeutende Kunstwerke schufen, sondern ihr Berufsethos war es, im Kleinen und Bescheidenen Gott zu ehren. Auch Schröter lebte voll und ganz das Berufsethos des Lehrer-Kantors: Die Werke Schröters waren fast ausschließlich für den Gebrauch in Schule und Kirche komponiert, weshalb Schröter als „echter protestantischer Schulkantor im Luther’schen Sinne“ (Hofmann 1934, S. 35) bezeichnet werden kann. So finden wir in den Vorreden zu seinen Werken den Wunsch, mit seinen Kompositionen Kirche und Schule zu dienen. Anders als sein Vorgänger Gallus Dressler widmete er seine Werke daher weitestgehend nicht seinen Gönnern, sondern kirchlichen und städtischen Einrichtungen zum praktischen Gebrauch.

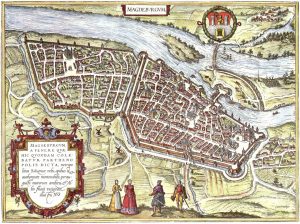

Vermutlich im Jahr 1576 zog Schröter nach Magdeburg. Dort trat er unter dem Rektor Georg Rollenhagen sein Amt als Kantor in der Nachfolge von Gallus Dressler an der altstädtischen Lateinschule an. Sein erstes in Magdeburg erschienenes Werk ist das Te Deum Laudamus, datiert auf den 10. Mai 1576.

In der Vielzahl seiner Werke hat Schröter kein einziges Mal eine biografische Angabe niedergeschrieben. Aufgrund des Dreißigjährigen Krieges sind auch Informationen aus den Stadtarchiven verloren gegangen, so dass uns über Schröters Privatleben nichts bekannt ist. Immerhin erfahren wir, dass er im „Kantorenhäuschen“ in der Großen Schulstraße wohnhaft war:„So zwischen Frawen Elisabeth Pomerarij, weiland Herrn Nicolaj Pomerarij, Predigers alhier zu St. Johannis und Peter Jeronymus gewesenen Hutstaffieres Branfstetten innegelegen und hinten an Matthiae Stelmachers Stelle schleusset“. (Hofmann 1934, S. 41)

Auch das genaue Todesdatum Schröters bleibt im Dunkeln. Offenbar hatte er sich bereits 1595 nach 20 Jahren im Amt des Schulkantors vom Schuldienst zurückgezogen und auch seine schöpferische Tätigkeit eingestellt, starb aber wahrscheinlich erst um 1600/1601 in Magdeburg. Um 1596 folgte ihm im Kantorenamt Friedrich Weißensee, der 1602 seinen verstorbenen Vorgänger im Vorwort zu seinem Opus melicum in höchsten Tönen lobte.

Musikhistorische Bedeutung

Leonhart Schröters Musik wird noch heute aufgeführt. Sein Name ist vielen Chorsängern flüchtig bekannt. Aber über seine Person war lange Zeit wenig zu erfahren.

Immerhin wird Schröter heute unter den mitteldeutschen Kantoren der ersten nachlutherischen Generation, d. h. im Zeitraum zwischen der Reformation und der um 1600 eintretenden Wende in der Musikanschauung, zu den profiliertesten gezählt. Er gilt als theologisch geschulter und humanistisch gebildeter Musiker. Der Hauptakzent seines kompositorischen Schaffens lag auf der Kirchenliedbearbeitung in ihren drei Hauptformen, dem Kernweisensatz (mit Tenor-Cantus-firmus), der durchimitierten Choralmotette und dem ein- oder mehrchörigen Kantionallied (mit Tenor- oder Oberstimmen-Cantus-firmus).

Die Kompositionen Schröters und seiner Zeitgenossen sind heute beliebt bei KirchenchorleiterInnen, denn sie sind wohlklingend und gut einzustudieren. Noch dazu finden sich viele Gesänge, die zu bestimmten Ereignissen im Kirchenjahr sehr gut passen, das macht die Stücke noch heute gottesdiensttauglich.

Werke

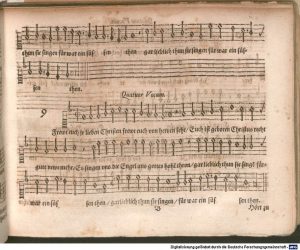

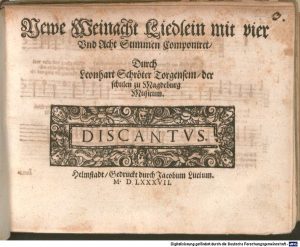

Leonhart Schröter hat vorwiegend geistliche Werke hinterlassen, darunter lateinische Motetten, deutsche Psalmvertonungen und zahlreiche Vertonungen protestantischer Kirchenlieder, so z. B. das fünfstimmige Freut Euch, ihr lieben Christen (siehe unten Noten- und Klangbeispiel) aus der 1586/87 in Helmstedt gedruckten Sammlung von vier- bis achtstimmigen Sätzen Newe Weinacht Liedlein. Aus dieser Sammlung sind auch die Sätze zu In dulci jubilo, Ein Kind geborn zu Bethlehem, Allein Gott in der Höh sowie Lobt Gott, ihr Christen allzu gleich durch ihre Veröffentlichung in verschiedenen Chorbüchern, z. B. dem beliebten sogenannten „Grote“ (Geistliches Chorlied, Band 2), bekannt. Vor allem die Weihnachtslieder Schröters gehören zum festen Repertoire in der heutigen evangelischen Kantoreipraxis.

Weitere Werke Schröters sind u. a.:

- 55 geistliche Lieder für vier Stimmen, Wittenberg 1562

- Cantiones suavissimae quatuor voces., 2 Bände, Erfurt 1576/1580

- Te Deum laudamus für zwei vierstimmige Chöre, Magdeburg 1576

- Te Deum laudamus für acht Stimmen, Magdeburg 1584

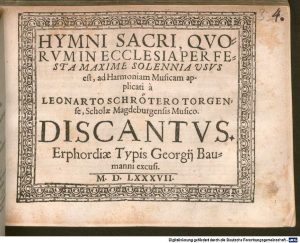

- Hymni sacri für sechs Stimmen, Erfurt 1587

- Wo der Herr nicht das Haus bauet, der 127. Psalm zu acht Stimmen für zwei Chöre

Neben den musikalischen Werken ist auch ein lateinisches Untererichtswerk überliefert, das Schröter zugeschrieben wird: Opus Epithetorum, Phrasium et synonimorum ex Virgilio … Servestae, Ex Officina Bonaventurae Fabri Impensis Ambrosii Kirchneri 1593 (mit Widmung an Räte und Bischöfe der Stadt)

Klangbeispiele

Freut Euch, ihr lieben Christen, zwei unterschiedliche Interpretationen der 1. Strophe: Opus Vocale und Stuttgart Collegium Iuvenum

Freut euch, ihr lieben Christen, Strophen 1 und 2, Bachchor Köthen und Köthener Schlossconsortium (Streicher), Leitung: KMD Martina Apitz

CD: Hille Perl – Verleih uns Frieden gnädiglich, Mitwirkende: Anna Maria Friman (Gesang), Hille Perl (Viola da gamba), Lee Santana (Laute), Sirius Viols; enthält Allein Gott in der Höh sei Ehr von Leonhart Schröter

Noten zum Download

Freut Euch, ihr lieben Christen (Petrucci Music Library)

Literatur

Gertrud Hofmann, Leonhart Schröter. Ein lutherischer Kantor zu Magdeburg (1532–1601), (Diss.), Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br., Druck Altdorf 1934, S. IV–X, S. 3–43.

Judith Rossbach, „Leonhart Schröter“, in: Komponistenverzeichnis des Stifts-Chores Bonn, 2017, http://gemeinden.erzbistum-koeln.de/stifts-chor-bonn/service/komponisten/Schroeter.html, Stand: 21.07.2018, 14:32 Uhr.

Thomas Synofzig/Martin Geck, Art.” Schröter, Leonhart”, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 2006, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/17350.

Links

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Newe Weinacht Liedlein mit vier Vnd Acht Stimmen Componiret (digitale Stimmbücher in der Bayerischen Staatsbibliothek)

Anregungen für den Unterricht

Einige Sätze Leonhart Schröters sind für Schulchöre gut geeignet, v. a. aus den kurz vorgestellten bekannten „Newe Weinacht Liedlein“.

Leonhart Schröter kann auch eingebunden werden in eine Unterrichtseinheit zu Musikerberufen. Passend dazu gibt es ein Arbeitsblatt.

Ein Ausflug in die berühmte Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel könnte z. B. im Rahmen eines dort angebotenen Schülerseminars oder einer Führung und Ausstellungsbesuch erfolgen. Die Bibliothek hält viele Angebote für SchülerInnen bereit.

Materialien zum Download

Arbeitsblätter (PDF):

Musikerberufe – Der Kantor/Die Kantorin (inkl. Interview mit Barry Jordan, der von 1994 bis 2023 Domkantor und -organist in Magdeburg war; Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Johanna Soergel 2018, letzte Aktualisierung Dezember 2023

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2018 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.