* 16.10.1533 in Nebra, † zwischen 1580 und 1589 in Zerbst

Biografie

1. Lebensstation: Nebraer Zeit

Gallus Dressler, auch Dreßler, Dresslerus, wurde am 16. Oktober 1533 in Nebra (Unstrut) geboren. Im damals wirtschaftlich sehr wohlhabenden Nebra gab es eine Schule, die vermutlich auch Dressler, wahrscheinlich ab 1539, besucht hat. Zum umfangreichen Fächerkanon der Schule gehörten auch das Singenlernen und Musiktheorieunterricht. Dressler blieb wahrscheinlich bis zum Abschluss an der Schule und erwarb so die Voraussetzungen für sein späteres Studium und seine musikalische Laufbahn.

2. Lebensstation: Aufenthalt in Belgien

Nach Abschluss seiner Schulzeit ist zu Gallus Dressler bis 1557 kaum etwas bekannt. Ein Widmungsgedicht des Magisters Casparus Sturnus Smalchaldensis aus dem Jahr 1565 ist die einzige Quelle, die auf den Verbleib Dresslers in dieser Zeit hinweist. Offenbar hielt er sich damals in der „Regio Belgica“ auf, den von Philipp II. von Spanien beherrschten südlichen Niederlanden (vgl. dazu den rot gefärbten Bereich in der Karte). Dort machte er wohl Bekanntschaft mit der in ganz Europa berühmten Musiktradition der später als sogenannte „Niederländer“ bezeichneten Komponisten, dabei vermutlich auch mit Berühmtheiten wie Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510–ca. 1556). Eine Begegnung mit ihm kann zwar nicht nachgewiesen werden, dennoch ist in den musiktheoretischen Werken Dresslers eine große Nähe zum Werk Clemens non Papas und Vertrautheit mit dessen Kompositionen zu erkennen.

3. Lebensstation: Jenaer Zeit

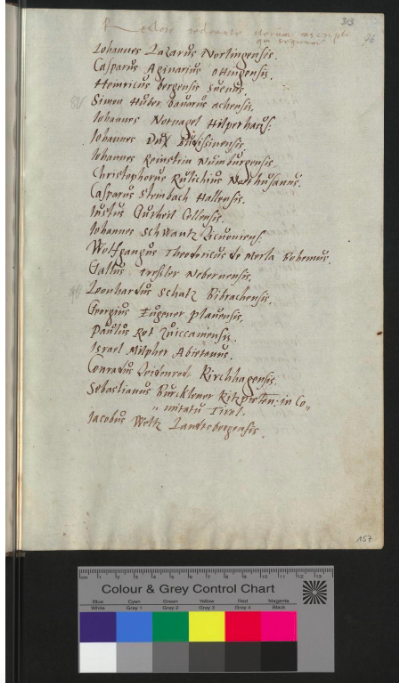

Ab 1. Juli 1557 wurde Dressler am neugegründeten Akademischen Gymnasium in Jena, aus dem sich die Jenaer Universität entwickelte, immatrikuliert. Irrtümlicherweise ist er in den Jenaer Matrikeln als „Tressler“ vermerkt, offenbar ein Fehler des Matrikelschreibers.

Zur Zeit Dresslers war die Universität bereits von theologischen Spannungen zwischen den gemäßigten Philippisten (den Anhängern der Positionen Philipp Melanchthons) und den Flacianern (den radikalen Anhängern der Lehre Martin Luthers) geprägt (vgl. dazu auch den Musikkoffer-Artikel zu Leonhart Schröter). Auf welcher Seite der damals 24-jährige Dressler stand, ist nicht nachweisbar. Anhand seiner später klar kommunizierten philippistischen Haltung ist aber davon auszugehen, dass er diese bereits in seiner Jenaer Zeit erworben hatte.

Das Studium in Jena beinhaltete viele verschiedene Wissensbereiche, so Theologie, Philosophie, alte Sprachen, Dialektik, Rhethorik, Mathematik und Musik. Für Dresslers späteren Werdegang waren v. a. die Fächer Mathematik und Musik von Bedeutung, wobei über die Musik nicht nur als mathematische Kunst („musica theoretica“) reflektiert wurde, sondern ebenso Wert gelegt wurde auf ihre praktische Ausübung im Sinne der „musica practica“.

4. Lebensstation: Magdeburger Zeit

Nach dem Tode Martin Agricolas im Jahr 1556, eines der ersten Musiker in Deutschland, der deutschsprachige Lehrwerke verfasst hatte, war die Kantorenstelle an der Magdeburger Lateinschule vakant. Dressler hatte zum Zeitpunkt seiner Berufung (vermutlich 1558) das Studium in Jena noch nicht abgeschlossen. Er muss sich als Musiker also schon früh einen Namen gemacht haben, um mit der Ehre betraut worden zu sein, Agricolas Nachfolge anzutreten. Als Schulkantor in Magdeburg hatte er eine geachtete Position innerhalb der Schulgemeinschaft und nahm in der Rangfolge nach dem Rektor und dem Konrektor die dritte Position ein.

In den ersten Jahren seiner Magdeburger Zeit befasste sich Dressler v. a. mit der Musiklehre, wobei er dabei auch auf das Werk seines Vorgängers Martin Agricola zurückgriff. Seiner gründlichen musiktheoretischen und wissenschaftlichen Bildung entsprechend, die vermutlich auf einer praktisch-handwerklichen Ausbildung in der „Regio Belgica“ fußte, hielt Dressler es für selbstverständlich, seinen Schülern zu jeder Regel ein Beispiel zu vermitteln. Diese Verbindung der Theorie mit der Praxis prägt auch seine musiktheoretischen Werke, die teilweise auf seiner Lehrtätigkeit in Magdeburg gründen. Wie auch Agricola legte Dressler in seinem Unterricht besonderen Wert auf die praktische Unterweisung. Nur in den oberen Klassen gab Dressler auch eine theoretische Einführung. Zur Zeit seines Nachfolgers Leonhart Schröter fand der Musikunterricht viermal wöchentlich am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt, die fünf oberen Klassen wurden in der Mittagsstunde von 12 bis 13 Uhr unterrichtet. Es ist anzunehmen, dass diese Abläufe auch schon zu Dresslers Amtszeitgültig waren. Zu den praktischen Musikübungen gehörte die Pflege des protestantischen Gemeindeliedes und der Figuralmusik (mehrstimmige polyphone Musik). Letztere war dem “chorus symphoniacus” vorbehalten. Geleitet vom Kantor, war er für die liturgisch-musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes in der Kantoreikirche, das war zu Dresslers Zeit St. Ulrich, zuständig und beteiligte sich zudem an festlichen Angelegenheiten der Stadt, Begräbnissen, Hochzeiten etc. So hatte der Kantor eine weitere Einnahmequelle neben der Besoldung aus dem Schuldienst und den spärlichen Einkünften durch seine Kompositionen. Neben dem Musikunterricht und der Chorleitung war der Kantor zudem für den täglichen Schulgesang, die musikalische Ausgestaltung der Schulfeste und -spiele sowie der Gottesdienste in der Schulkirche zuständig. Über die musikalischen Aufgaben hinaus hatte Dressler auch das Ordinariat für die 3. Klasse inne und gab dort wissenschaftlichen Unterricht.

Der Schulalltag zu Dresslers Zeit

Die Schulordnung von Abdias Prätorius aus dem Jahr 1553 ist die älteste erhaltene Schulordnung der Magdeburger Lateinschule. Aus ihren Bestimmungen wird ein strenger Tagesablauf ersichtlich. Es heißt: „Jeden Morgen solle sich der ganze Coetus um 7 Uhr, vor Beginn des eigentlichen Unterrichtes, zu einer kurzen Andacht versammeln, bei welcher der Katechismus aufgesagt werden und die entsprechenden Gesänge (wahrscheinlich choraliter) dazu gesungen werden sollten. Sodann solle nach jeder Schulstunde in einem kurzen Danklied Gott für das in der vorhergehenden Stunde Gelernte gedankt und für Erfolg in der folgenden gebeten werden. Um 9 Uhr vor dem Nachhausegehen, wie ähnlich am Nachmittag, an welchem der Unterricht von 12–3 Uhr währte, solle wieder ein christlicher Gesang gesungen werden.“ (Zit. nach Hobohm 1997, S. 86–87)

Der gesamte Magdeburger Unterricht war durch eine strenge religiöse Gebundenheit geprägt, das lateinische Sprechen war Pflicht. Im Jahr 1565 brach in Magdeburg die Pest aus, an der mehr als 5500 Menschen starben. Von den ca. 500 Schülern der Magdeburger Lateinschule blieben 18 Schüler. Dieses Ereignis muss auch Dressler als Kantor sehr hart getroffen haben, denn plötzlich war die kirchliche Musikausübung gefährdet. So musste der Figuralchor seine Tätigkeit aufgrund der starken Schülerverluste einschränken und auch der Musikunterricht wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Ab 1572 war Sethus Calvisius einige Jahre Kurrende-Schüler und Musiker in Magdeburg und erhielt dort seine humanistische Ausbildung. Ob er in dieser Zeit auch von Gallus Dressler unterrichtet wurde, gilt jedoch als ungewiss.

Wohnsitz Dresslers war vermutlich das Magdeburger Kantorenhäuschen in der Großen Schulstraße (heute Julius-Bremer-Str.). Über Dresslers Familie ist uns kaum etwas bekannt. Wir erfahren auch nicht, ob diese von der Pest betroffen war. Dressler war 1565, im Jahr des Ausbruchs der Pest, wahrscheinlich schon verheiratet. Seine Frau hieß Margarete und aus der Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor.

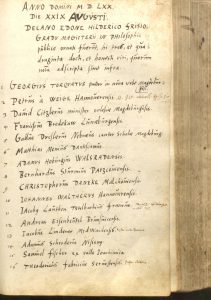

Der äußere Frieden in Magdeburg täuschte über zahlreiche theologische Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus hinweg, welche auch Einfluss auf die Lateinschule hatten. Immer wieder gerieten das eher philippistische Schulkollegium und flacianische Gruppierungen in Magdeburg aneinander. Außerdem zeigte sich Magdeburg der philippistischen Wittenberger Universität „Leucorea“ verbunden. Neue Lehrkräfte wurden bewusst von der „Leucorea“ bezogen, amtierende Lehrer erwarben in Wittenberg ihren Magister- oder Doktortitel. So wurde auch Dressler am 21. August in die Matrikel der „Leucorea“ als “Gallus Dresler Cantor Magdeburgensis” eingeschrieben. Dank seines Studiums in Jena und der langjährigen Kantorentätigkeit waren die Voraussetzungen bereits gegeben und er konnte bereits nach 8 Tagen den Magistertitel erwerben.

Schließlich gewannen die Flacianer in Magdeburg die Oberhand. So gibt es eine Urkunde über Dresslers Entschluss, seine Wirkungsstätte aufzugeben. Schon Jahre zuvor war er in Zerbst, wohin er schließlich flüchtete, als Komponist offenbar beliebt: Stimmbücher zu seinen Werken standen bereits in der dortigen Bibliothek. Daher finden wir auch noch heute in der Francisceumsbibliothek zu Zerbst Ausgaben seiner Werke.

5. Lebensstation: Zerbster Zeit Zu Beginn des Jahres 1575 trat Dressler sein Amt als Diakon der St. Nikolaikirche zu Zerbst an. Seine Aufgaben waren nun das regelmäßige Halten von Gottesdiensten, die seelsorgerische Betreuung der Gemeinde und die Beteiligung an zahlreichen Kirchenministeriumssitzungen. Vermutlich genoss Dressler trotz seiner nunmehr untergeordneten Stellung, jedoch aufgrund seines musikalischen Rufes hohes Ansehen bei der Gemeinde. Mit Sicherheit hatte er viel Einfluss auf das Zerbster Musikleben: Er wurde gelegentlich in musikalischen Fragen herangezogen (z. B. leitete er die Dessauer Kantorei bei der Taufe des Sohnes des Landesfürsten Joachim Ernst) und gab privaten Musikunterricht. Dennoch spielte die Musik von nun an eine untergeordnete Rolle. Einerseits war er durch seine Arbeit als Diakon bereits ausgelastet, andererseits hatte sein bisheriges musikalisches Schaffen vorrangig der Lehre gedient. Da diese nun wegfiel, fehlte ihm möglicherweise der Ansporn, weitere Werke zu verfassen. Im November des Jahres 1575 verstarb seine Frau Margarete Dressler. Seine erneute Vermählung 1577 wird durch zahlreiche Hochzeitsgedichte belegt. So schrieb Dresslers Freund Georg Rollenhagen ein Hochzeitsgedicht zu dieser zweiten Vermählung Dresslers in Zerbst. Auch sein Freund Leonhart Schröter, mit dem er wohl schon seit seiner Jenaer Zeit bekannt war, verfasste ein Gratulationsgedicht und eine Motette, die am Festtag vermutlich auch aufgeführt wurde. Seit 1580 – aus diesem Jahr liegt uns sein letztes Lebenszeugnis vor – verschwand Dresslers Name aus dem Stadtgeschehen. Eine Leichenpredigt für den Diakon Georg Roth verrät, dass Dressler 1589 bereits verstorben war. Sein Tod muss sich also zwischen 1580 und 1589 ereignet haben. Da er sich am „Gymnasium illustre“, der neuen Hochschule Anhalts, nicht beteiligt hatte, lässt sich vorsichtig vermuten, dass Dressler schon um den Zeitpunkt der Gründung (1582) verstorben sein könnte.

Musikhistorische Bedeutung

Dressler war zu seiner Zeit ein beliebter und bekannter Musiker. Er hatte eine Vielzahl von Gönnern. Einige seiner Werke, die stilistisch den Kompositionen Orlando di Lassos und Clemens non Papas nahestehen, sind uns noch heute bekannt. Dennoch steht sein kompositorisches Schaffen in der Bedeutung seinen theoretischen Werken nach. Als Begründer der Magdeburger Kantorentradition, der sogenannten „Magdeburger Schule“, wird Dressler heute gemeinsam mit seinem Vorgänger Martin Agricola wie auch mit seinen nicht unbedeutenden Nachfolgern Leonhart Schröter und Friedrich Weißensee gewürdigt.

Die Motettenkompositionen Dresslers sind im Stil der späten Vokalpolyphonie gefasst. Das heißt, dass manche Abschnitte polyphon und andere homophon komponiert sind. Dressler war ein Meister der polyphonen Musik. Doch neben seinen kompositionstechnischen Fähigkeiten besaß er auch einen Sinn für eindringliche Wirkungen. So konnte er mit seiner Musik Emotionen ausdrücken und den Text in Tönen ausdeuten.

Werke

Lehrwerke

Als erweiterte Fassungen der Vorlesungen Dresslers in Magdeburg erschienen die Practica modorum explicatio (1561) und die Praecepta musicae poeticae (1563), welche in Form von Kollegmanuskripten (stichwortartige Ausarbeitungen von Vorträgen, die nach damaligem Usus den Schülern diktiert wurden) angelegt sind. Zur Practica modorum explicatio gibt es einen Beispielband mit Tonsätzen von Clemens non Papa u. a., während bei den Praecepta musicae poeticae die sonst für Dressler üblichen Beispiele fehlen, die er seinen Schülern vermutlich frei vortrug. Im Mai 1571 erschien ein neuer Leitfaden Musicae practicae elementa. Darauf folgte als Beispiel im Oktober 1571 die Komposition Magnificat octo tonorum.

Zu den wesentlichen Inhalten von Dresslers Lehrwerken gehörten die Vermittlung von Elementarkenntnissen sowie die Tonarten- und Moduslehre. Der plötzliche Abbruch von Dresslers Schaffen lässt sich möglicherweise vor einem weltanschaulich-theologischen Hintergrund in Zusammenhang mit den Streitigkeiten zwischen Flacianern und Philippisten interpretieren.

Kompositionen

Neben seiner Beschäftigung mit der Lehre und der Musiktheorie komponierte Dressler zahlreiche Werke der Vokalmusik. Als Kantor-Komponist des Altstädtischen Gymnasiums war er damit beauftragt, gottesdienstliche Gebrauchsmusik wie Kantaten und Motetten sowie geistliche und weltliche Gelegenheitsmusik zu komponieren. Darüber hinaus dienten Dresslers Werke vermutlich auch als Veranschaulichungen in seinen Lehrveranstaltungen. Viele seiner Werke komponierte er jedoch offenbar aus eigenem Antrieb. Anhand dieser Kompositionen, die er in der Regel als Sammelausgaben von Wolfgang Kirchner herausgeben ließ, pflegte er zahlreiche Kontakte oder knüpfte über Widmungen neue. So lässt sich ein reichhaltiges Geflecht persönlicher Verbindungen zwischen oft bedeutsamen Personen auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts aus seinen Werken herauslesen, in deren Vorworten er seine Intellektualität sowie sein sprachliches Können und in deren Noten er seine Kunstfertigkeit präsentierte. Dresslers Werke sind damit nicht nur in musikalischer Hinsicht ein wertvolles Zeitzeugnis.

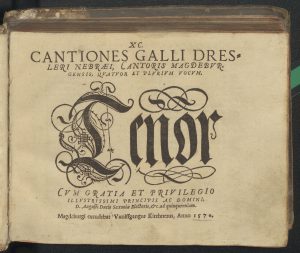

Bis zum Jahr 1570 konnte Dressler nahezu 100 Kompositionen veröffentlichen. Im Mai des Jahres fügte er seiner Sammlung schließlich die XC. Cantiones quatuor, quinque et plurium vocum hinzu, welche zugleich als Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens anzusehen sind. Sie sind sein wohl wichtigstes und umfassendstes musikalisches Werk. Diese weltlichen, als Motetten zu verstehenden Gesänge hatten einen religiösen Hintergrund und sind in Stimmbüchern erschienen, das heißt, dass jede Stimme in einem gesonderten Buch herausgegeben wurde. Als das wichtigste Buch galt zu der Zeit das Tenor-Stimmbuch (der Tenor wurde damals als Hauptstimme verstanden). Dementsprechend ist es am reichhaltigsten ausgeschmückt.

Die Noten kann man hier ansehen.

Weitere erhaltene Kompositionen in Auswahl (nach Riemann Musiklexikon 2012)

- Zehen deudscher Psalmen 4-5 St. (Jena 1562)

- XVII. Cantiones Sacrae 4-5 St. (Wittenberg 1565, 2/1568)

- XVIII. Cantiones quatuor et plurium vocum (Magdeburg 1567)

- XIX. Cantiones 4-5 St. (Magdeburg 1569)

- XVI. Geseng mit 4 und mehr St. (Magdeburg 1570)

- Magnificat octo tonorum 4 St. (Magdeburg 1571)

- Opus sacrarum cantionum (Nürnberg 1574)

- Außerlesene teutsche Lieder 4-5 St. (Nürnberg 1575)

Klangbeispiel

Ich bin die Auferstehung (Bonner Münster-Chor, Chorus Cantate Domino)

Noten

Ich bin die Auferstehung (Chorsatz als PDF zum Download)

Literatur

Jürgen Heidrich, Art. “Dressler, Gallus”, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York: 2016ff., zuerst veröffentlicht 2001, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/17278.

Wolf Hobohm, „Von Magdeburger Kantoren im 16., 17. und 18. Jahrhundert“, in: Struktur, Funktion und Bedeutung des deutschen protestantischen Kantorats im 16. bis 18. Jahrhundert. Bericht über das Wissenschaftliche Kolloquium am 2. November 1991 in Magdeburg (= Magdeburger Musikwissenschaftliche Konferenzen III), hrsg. von Wolf Hobohm, Carsten Lange und Brit Reipsch i. A. des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg, Oschersleben 1997, S. 76–93.

Wilhelm Martin Luther, Gallus Dressler (1533 bis etwa 1589). Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Schulkantorats im 16. Jahrhundert, Diss. Georg-August-Universität zu Göttingen, Göttingen 1942.

Carsten Nahrendorf, „Die Magdeburger Schulordnungen von Abdias Prätorius (1553), Joseph Goetze (1619) und Sigismund Evenius (1624) und die Musikpraxis am Altstädtischen Gymnasium“, in: Musik und Bildung in der Reformationszeit (= Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 64), hrsg. von Kathrin Eberl-Ruf, Carsten Lange und Kathrin Pöge-Alder, Halle (Saale) 2017, S. 14–31.

Riemann Musiklexikon, Aktualisierte Neuauflage in fünf Bänden, hrsg. von Wolfgang Ruf in Verbindung mit Annette van Dyck-Hemming, 13. Aufl., Mainz 2012, Bd. 2, Art. Dreßler, Gallus, S. 17–18.

Wolfgang Ruf, „Motetten für den Fürsten von Anhalt“, in: Hof- und Stadtmusik im historischen Anhalt. Bericht des wissenschaftlichen Kolloquiums am 29. September 2012 in Ballenstedt (= Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, Bd. 57), hrsg. von Kathrin Eberl-Ruf, Carsten Lange und Annette Schneider-Reinhardt, Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V., Halle (Saale) 2014, S. 26–46.

Thomas Synofzik, “Gallus Dressler als Kompositionslehrer”, in: Musik und Bildung in der Reformationszeit (= Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 64), hrsg. von Kathrin Eberl-Ruf, Carsten Lange und Kathrin Pöge-Alder, Halle (Saale) 2017, S. 73–84.

Anregungen für den Unterricht

Hier bietet sich eine Verknüpfung mit dem Geschichtsunterricht (16. Jh., Schmalkaldischer Krieg) an.

Im Lehrplan für die Klassen 7/8 wird unter dem Kompetenzschwerpunkt „Musik im Wandel der Zeiten verstehen – Barock und Klassik“ vorgeschlagen, den SchülerInnen die Unterscheidung von Polyphonie und Homophonie näherzubringen. Dies könnte am Beispiel eines Chorsatzes von Dressler erfolgen.

Anhand des Schulalltags des Kantors Gallus Dressler können die Schüler den Schulalltag damals mit dem Schulalltag heute vergleichen.

Dressler kann auch eingebunden werden in eine Unterrichtseinheit zu Musikerberufen. Passend dazu gibt es ein Arbeitsblatt.

Materialien zum Download

Arbeitsblätter (PDF):

Musikerberufe – Der Kantor/Die Kantorin (inkl. Interview mit Barry Jordan, der von 1994 bis 2023 Domkantor und -organist in Magdeburg war; Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Johanna Soergel 2018, letzte Aktualisierung Dezember 2023

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2018 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.