Dudelsäcke kamen im Mittelalter vermutlich durch die Kreuzfahrer nach Europa. Bereits in gotischen Kirchen wurden auf Gemälden und Wandzeichnungen Engel und Dämonen mit diesem ehemals aus einer Schweinsblase hergestellten Instrument dargestellt. Auch in der höfischen Kultur tauchte die Sackpfeife auf, wie eine Abbildung in der Manessischen Liederhandschrift aus dem 14. Jahrhundert zeigt (s. u.).

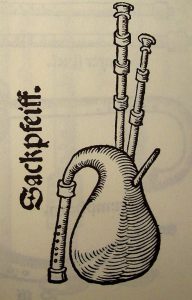

In Renaissance und Barock finden sich Sackpfeifen in zahlreichen musiktheoretischen Schriften, so bei Martin Agricola, der von 1519 an Musiklehrer in Magdeburg war, in dessen Instrumentenkunde „Musica instrumentalis deudsch“ von 1529.

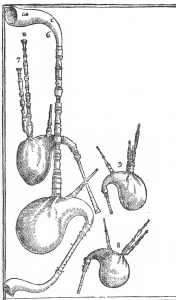

Michael Praetorius, Organist in Gröningen bei Halberstadt im Dienste des Halberstädter Bischofs und Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg, zeigt im zweiten Band seiner musikhistorisch bedeutenden musiktheoretischen Schrift „Syntagma musicum“ von 1619 mehrere verschiedene Typen von Sackpfeifen (siehe Abbildung unten).

Im 19. Jahrhundert waren es Hirten, Bauern und Angehörige einfacher Schichten, die Sackpfeife spielten. Später geriet der Dudelsack in weiten Teilen Europas zunehmend in Vergessenheit. In Deutschland erlebten Sackpfeifen erst in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts im Rahmen eines neu erwachten Interesses an regionaler Volkskultur und historischer Aufführungspraxis eine Renaissance. Es entstanden erste Rekonstruktionen von Instrumenten, da mit der „Rostocker Spielpfeife“ aus dem 15. Jahrhundert nur noch ein einziges mittelalterliches Original-Instrument erhalten ist.

Durch das Aufkommen zahlreicher Mittelaltermärkte mit Gauklern und Spielleuten ist die Nachfrage nach Dudelsäcken inzwischen groß. Auch in der Rock- und Metalmusik werden mit der Rückbesinnung auf mittelalterliche Musizierformen Dudelsäcke eingesetzt (Mittelalter-Metal). Ein Beispiel ist die 1995 in Berlin gegründete Band „In Extremo“.

Historische Darstellungen von Dudelsackspielern in der Region finden sich beispielsweise am Roland vor dem Magdeburger Rathaus (Rückansicht), auf einer Wange des historischen, um 1363 entstandenen Chorgestühls im Magdeburger Dom, in der Johanniskirche in Wernigerode und am Rathaus in Wernigerode. Ein Dudelsack spielender Esel ist am Gasthof “Zum Goldenen Esel” in Weißenfels zu sehen.

In Quedlinburg fand von 2010 bis 2017 jährlich das “Bagpipe & Drums Festival in Quedlinburg(h)” für Freunde schottischer Dudelsackmusik statt.

Klangbeispiele

Hörproben auf der Website von Steffen Fischer

N 8 Anglois (aus dem Wernigeröder Tanzbüchlein von 1786, Jan Kristof Schliep, Säckpipa)

N 1 Engl. (aus dem Wernigeröder Tanzbüchlein von 1786, Matthias Branschke, Säckpipa)

Auftritt der Pipes & Drums Unstruttal auf der Mühlhäuser Kirmes 2015

Barbarossa Pipes & Drums (Konzert in der Kulturscheune Othal 2016)

Küss mich (In Extremo)

Links

Relief am Gasthof „Zum Goldenen Esel“ in Weißenfels

Barbarossa Pipes & Drums Sangerhausen

Anregungen für den Unterricht

Im Rahmen der Instrumentenkunde, hier speziell der Blasinstrumente (Rohrblattinstrumente), kann der Dudelsack sowohl in seiner Funktionsweise als auch mit Bezug auf die regionale Musikkultur Sachsen-Anhalts thematisiert werden.

Ein Besuch in der Werkstatt eines Dudelsackbauers könnte sich anschließen.

Links

Steffen Fischer, Sackpfeifenmacher in Köthen (Dudelsackunterricht in der Musikschule Köthen)

Bodo Schulz , Dudelsackbau und -unterricht in Stolberg

Materialien zum Download

Syntagma musicum (Petrucci Music Library)

Musica instrumentalis deudsch (Petrucci Music Library)

Arbeitsblatt (PDF):

Wie funktioniert ein Dudelsack? (Lösungsblatt für Lehrer*innen sowie die Word-Datei des Schüler-Arbeitsblattes auf dem Landesbildungsserver)

SM 2017