* 05.07.1806 in Riesigk, † 03.01.1885

Biografie

Informationen über das Leben von Gottfried August Seelmann sind lediglich fragmentarisch überliefert. Zwei Bände autobiographischer Aufzeichnungen fanden sich 2005 zufällig in einem Magdeburger Antiquariat und gehören heute zu den Beständen des Stadtarchivs Dessau-Roßlau (Signatur: S 10.1-4 und 5.). Sein kompositorischer Nachlass gilt bis heute als verschollen. Es gibt nicht einmal ein Bildnis von ihm.

Gottfried August Seelmann wurde am 05.07.1806 in dem Dorf Riesigk (heute zur Stadt Oranienbaum-Wörlitz gehörend) in eine Schulmeisterfamilie hineingeboren. Bereits sein Großvater Johann Christoph Gottfried und sein Vater Philipp Ludwig waren Schulmeister. Somit war seine Berufswahl fast schon vorhersehbar. 1814, drei Tage vor seinem achten Geburtstag, verstarb sein Vater, und seine Mutter Johanne Luise Schröter blieb als Witwe mit acht Kindern, von denen drei noch nicht einmal das 14. Lebensjahr vollendet hatten, allein zurück. Seelmann wurde erst mit acht Jahren in Riesigk eingeschult. Bereits vorher brachten ihm seine älteren Geschwister das Lesen bei, und von einem der Brüder lernte er die Anfänge des Orgelspiels. Außerdem lehrte sein Bruder Gottfried Christoph ihn das Violinspiel und Hornblasen.

In den Wintermonaten ging August regelmäßig zur Schule, in den Sommermonaten hingegen musste er oftmals als „Tagelöhner“ arbeiten, um seiner Familie finanziell zu helfen. Durch die Unterstützung eines Verwandten konnte August von Ostern 1819 an in Dessau zur Schule gehen und bekam dort eine Freistelle. Die Dessauer Schüler hatten die Verpflichtung, dem Singechor beizutreten und z. B. bei Begräbnissen, in der Kirche und im Hoftheater bei Opernaufführungen mitzuwirken. Hierbei bekam Seelmann die Partie des zweiten Knaben in der Aufführung von Mozarts Zauberflöte übertragen. Das zeigt, wie hoch Hofkapellmeister Leopold Carl Reinicke seine musikalischen Fähigkeiten einschätzte.

August wusste bereits als Jugendlicher, dass er wie sein Vater auch Schulmeister werden wollte. Im Jahr 1824 wurde er Anwärter für eine Ausbildungsstelle im Lehrerseminar (auch Exspektant genannt), mit 22 Jahren (1828) dann Seminarist (Endphase einer Schullehrerausbildung). Während dieser Phase kam es zu Unstimmigkeiten mit dem neuen Seminarinspektor Karl Wilhelm August Elze, dessen Vorgänger das musikalische Talent Seelmanns stark gefördert hatte. Elze hingegen bescheinigte Seelmann eine Bevorzugung der Musik mit überdurchschnittlichen Leistungen und mangelnden „Fleiß und Eifer“ in den anderen Fächern. Zudem soll er „ziemlich eingebildet“ gewesen sein (vgl. Buchmann 2014, S. 109).

Seelmanns Mitseminaristen erhielten nach und nach Anstellungen als Schulmeister in Anhalt-Dessau. Durch die Probleme mit Elze, der einen Aufsatz Seelmanns wegen „empörerischer und empörender Äußerungen“ in Bezug auf „schlechte Regierungen“ (Elze, zit. nach Buchmann 2014, S. 109) an das Konsistorium geschickt hatte, wurde es für Seelmann schwer, eine gute Anstellung in Dessau selbst zu bekommen, wie er es sich wünschte, obwohl im Laufe der Zeit genügend Stellen frei wurden. Seine erste Arbeitsstelle führte ihn 1833 nach Rosefeld auf halber Strecke zwischen Dessau und Köthen.

Bereits Ende 1820 war der neue Musikdirektor Friedrich Schneider nach Dessau gekommen. Schneider hatte Seelmanns Talent früh erkannt und wurde für ihn wie eine Art Vaterersatz, der ihn besonders bei seinen kompositorischen Arbeiten antrieb. Schneider gab August Gesangsunterricht und beförderte ihn zum Vorsteher des Theaterchores. Seelmann wurde im Zuge dessen der Klavier- und Nachhilfelehrer von Schneiders Söhnen. Seitdem gehörte er quasi mit zur Familie und wurde beispielsweise sogar sonntags zum Essen eingeladen oder in den Sommerurlaub der Familie mitgenommen.

Seelmann bewarb sich auf Anregung Schneiders um das Jahr 1833 als Orgellehrer am Pariser Konservatorium sowie in Zerbst und Güstrow, doch all diese Bewerbungen, die seinen musikalischen Interessen entsprachen, schlugen fehl. Sein Tagebuch berichtet außerdem von persönlichen Problemen und unerfüllten Lieben. Um 1834 stagnierte seine Lebenslage und persönlich sowie beruflich zeigten sich keine Entwicklungen. Seelmann schrieb unter dem 3. Mai 1834:

„Ich hoffe auf gar keine günstige Veränderung

meiner äußern Lage, nachdem ich nun so oft ge=

äfft worden bin: Paris, Güstrow, Töch=

terschule, wieder Paris, Armenschule! –

und aus allen nichts. Elise, Emilie, Ma=

rie! – und aus Allen nichts!!!“ (zit. n. Buchmann 2014, S. 112)

Er verlobte sich schließlich mit Emilie Freisleben gegen den Willen seiner Mutter. Emilie starb noch vor der Hochzeit an Tuberkulose. Am 17. Januar 1837 heiratete er Luise Reichardt, mit der er zehn Kinder hatte, von denen nur sieben das Erwachsenenalter erreichten. Einer seiner bekanntesten Söhne war der spätere Rektor des Zerbster „Francisceums“ Prof. Dr. Ferdinand Seelmann.

Von 1838 bis 1876 lehrte Seelmann an der Dessauer Volksschule, war Kantor der Johanniskirche sowie Gesangslehrer am Gymnasium (als Nebentätigkeit) und hatte einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Chorwesen in Anhalt.

Musikhistorische Bedeutung

Gottfried August Seelmann war Lehrer, Kantor, Chorleiter, Konzertorganisator und Komponist. Kennern der Dessauer Musikgeschichte ist sein Name ein Begriff, auch wenn er in keinem Lexikon oder anderen Veröffentlichungen erwähnt wird.

Seelmann engagierte sich ehrenamtlich als Chorsänger bei den großen Musikfesten unter der Leitung von Friedrich Schneider, als Mitglied in der Liedertafel und als Mitorganisator der Gesangsfeste des Anhaltischen Singvereins, mehrere Jahre als dessen Direktor. Große Verdienste erlangte er 1843 durch die Gründung des „Seelmannschen Singvereins“, der vermutlich bis Ende des Zweiten Weltkriegs existierte (vgl. Buchmann 2014, S. 114).

In Dessau war Seelmann bereits zu seiner Rosefelder Zeit „ganz offensichtlich Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft und wurde sogar von Mitgliedern des Herzoghauses geladen und dies nicht nur als eine günstige Möglichkeit, zur musikalischen Unterhaltung beizutragen“ (Buchmann 2012, S. 112). Die Einladenden schickten ihm sogar Kutschen, um von Rosefeld nach Dessau zu gelangen.

Seelmann komponierte viel und in fast allen Genres. Dabei bleibt offen, warum nur wenige seiner Werke zur Zeit Schneiders öffentlich aufgeführt wurden. Lag es an einer mangelnden Qualität der Kompositionen oder waren diese gar im Gegenteil so gut, dass Schneider die Konkurrenz fürchtete?

Bereits 1830 wurde allerdings laut Seelmann selbst ein Responsorium in der Georgenkirche aufgeführt und 1837 der 51. Psalm Gott, sei mir Sünder gnädig. Am 6. August 1852 kam es beim 4. Gesangsfest des Anhaltischen Singvereins zur Aufführung des Oratoriums Wolfgang von Anhalt mit Wiederholung im September in Jeßnitz.

Seelmanns kompositorisches Schaffen kann schlecht eingeschätzt werden, da sein Nachlass, bis auf die wiederentdeckten Tagebücher, bisher als verschollen gilt.

Werke

Seelmanns kompositorisches Werk umfasst Solo- und Chorlieder, vier Oratorien, drei Hymnen, zwei Operetten, zwei Singspiele, eine Sinfonie, vier Opern, mehrere Werke zum liturgischen Gebrauch und Orgelkompositionen (vgl. Buchmann 2014, S. 113).

Anlässlich des Geburtstages Friedrich Schneiders überreichte Seelmann diesem 1827 sein erstes großes Werk Tausend Welten lichter Heere für Chor und Orchester. Zu seinen Oratorien gehören Der Kreuzgang Jesu und Wolfgang von Anhalt (s. o.).

Über viele Kompositionen Seelmanns sind Informationen nur aus zeitgenössischen Sekundärquellen zu erhalten. Gedruckt wurden lediglich wenige Einzelausgaben von Liedern und Chorwerken, die bei Heinrichshofen in Magdeburg erschienen, sowie in Sammeldrucken veröffentlichte Choralvorspiele. Auch das Dramatische Märchen Adelheid von Waldersee (1878) konnte als Druck nachgewiesen werden.

Die Operette Ein ungeschliffener Diamant, deren Libretto möglicherweise von Heinrich Heine stammen könnte (vgl. Informationen hier) und die nachweislich im Jahr 1873 in Dessau zur Aufführung kam, kann ebenfalls nur über Sekundärquellen erschlossen werden.

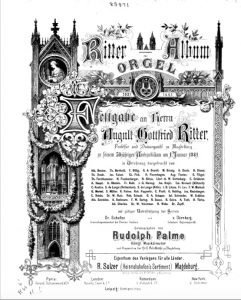

Das von Rudolph Palme herausgegebene Ritter Album für die Orgel enthält im ersten Band eine Fughetta zur Choralmelodie Wie schön leucht’t uns der Morgenstern von August Seelmann (s. Abb. oben).

Neben seinem kompositorischen Werk war Seelmann auch Verfasser einer Gesangsschule für den Schulgebrauch mit dem Titel Treffübungen (Digitalversion und vollständiger Titel hier), von der insgesamt fünf Auflagen erschienen, und eines Katechismus der allgemeinen Religionslehre für Deutschlands Volksschulen (1849). Seelmann, der sich zur Revolutionszeit als Stadtverordneter und in der Schulkommission engagierte, zeigt in seinem Vorwort äußerst „moderne“ Ansichten hinsichtlich der „Freiheit der Erziehung“ (vgl. Buchmann 2014, S. 114).

Eine handschriftliche Partitur von Seelmanns Oper Die Verstoßene wurde 2013 bei einer Online-Auktion im Internet zum Verkauf angeboten. Das Stadtarchiv Dessau-Roßlau sucht in einem öffentlichen Aufruf schon seit längerem nach Material zu August Seelmann (s. Link unten).

In Dessau-Roßlau gibt es heute eine Seelmannstraße.

Noten

Fughetta über “Wie schön leucht’t uns der Morgenstern” (Petrucci Music Library)

Literatur

Lutz Buchmann, „August Seelmann – eine vergessene Dessauer Musikerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts“, in: Hof- und Stadtmusik im historischen Anhalt (= Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 57), hrsg. von Kathrin Eberl-Ruf, Carsten Lange, Annette Schneider-Reinhardt, Halle 2014, S. 106–115.

Links

Treffübungen mit Text : Erster Gesangunterricht überhaupt und nothwendiger erster Theil zu allen 1 – & 2 stimmigen Liedersammlungen für Schulen … (von August Seelmann, digitalisierte Fassung der Bayerischen StaatsBibliothek)

liveauctioneers (Internet-Auktion 2013)

Aufruf des Stadtarchivs Dessau-Roßlau 2009

Entdeckungen in Tagebüchern (Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung 2006)

Selbst die alten Noten sind verschwunden (Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung 2009)

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Amelie Warnecke / SM 2018

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2018 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.