Während der Sommermonate wurden früher im Harz die Kuhherden zur Weide in die Wälder getrieben. Bei dieser Waldweide trugen die Tiere Schellen, die in einer Dur-Tonart gestimmt waren. Nicht erst die „Sommerfremden“, die den Harz bereisten, bemerkten die Schönheit und Eigenart dieses melodischen Geläuts: „… und in der Ferne klang´s wunderbar geheimnißvoll, wie Glockengeläute einer verlorenen Waldkirche. Man sagt, das seien die Heerdenglöckchen, die im Harz so lieblich, klar und rein gestimmt sind.“ (Heine 1854, S. 90)

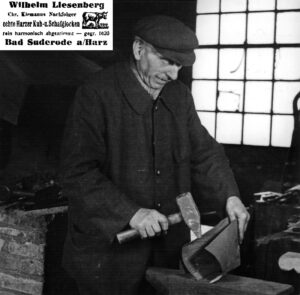

Drei Schellenschmieden sind im Harz bekannt. Während die in Clausthal und Lerbach schon im 19. Jahrhundert aufgaben, existierte jene in Bad Suderode bis 1949. Ihr letzter Schellenschmied war Wilhelm Liesenberg (1878-1949). Er übernahm die Schmiede von Familie Kleemann, die als Schellenschmiede seit 1774 im Ort ansässig waren. Liesenberg fertigte Schellen für Kühe und Schafe.

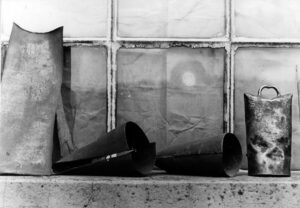

Sein Verfahren der Schellenanfertigung – ein von ihm bestens gehütetes Geheimnis – ist heute weitgehend aufgeklärt. Zunächst wird mittels einer Schablone die Glockengröße auf 2 mm dünnes gehämmertes Eisenblech aufgezeichnet und mit einer Blechschere ausgeschnitten oder ausgestanzt. Die so erhaltene Schellenfigur wird dann zusammengebogen, auf einem Amboss rundgehämmert, und die übereinanderliegenden Seiten werden aufeinander genietet. Es entsteht eine sogenannte Schmalschelle, bei der die Höhe größer ist als die Breite. Nun wird mit wenigen Hammerschlägen der Rücken der Schelle sattelförmig vertieft, um den geschmiedeten Galgen (Ösenring) aufzunehmen, welcher später innen den ebenfalls geschmiedeten Klöppel und außen die Lederstreifen zur Befestigung der Schelle am hölzernen Bügel trägt.

In das Innere der Schelle wird eine genau abgewogene Menge Messingspäne gegeben. Anschließend wird die Schelle mit einem Lehmmantel umhüllt. Der Lehm wurde vorher sorgfältig von Steinen gereinigt, welche beim nachfolgenden Glühprozess zu Löchern in der Schelle geführt haben würden.

Nachdem der Lehmmantel getrocknet ist, wobei ein schmaler, hohler Spalt zwischen Schelle und der Innenfläche des Lehmmantels entsteht, wird die mit Lehm umhüllte Schelle im Schmiedefeuer erhitzt. Die bei dem Schmelzvorgang der Messingspäne entstehenden Gase können durch ein Loch in der Lehmpackung entweichen. Ihre Färbung weist auf den Schmelzpunkt des Messings hin. Jetzt wird die Form, in der sich die Schelle befindet, aus dem Feuer geholt und am Boden hin und her gerollt, damit sich das Messing gleichmäßig verteilt. Dabei wird die Schelle innen und außen mit einer dünnen Schicht Messing überzogen und die genietete Naht verlötet. Abschließend wird die Lehmform mit Wasser abgeschreckt und zerschlagen. Nachdem die Glocke erkaltet ist, erhält sie ihren Schliff und wird mit einem Stimmhammer bearbeitet, um ihr einen sauberen Ton zu geben. Der Ton ist abhängig von der Größe der Schelle und der Stärke des Blechs. Erst jetzt wird der Klöppel mit einer Lederschlaufe in den Galgen gehängt.

Wilhelm Liesenberg war zugleich Schellenrichter (von „ausbessern, richten“), er stimmte die Schellenspiele der Herden. Im Herbst, nach dem letzten Weidegang, zog er mit Stimmgalgen, Stimmhammer und Eisenfeile von Ort zu Ort und gab verstimmten, d. h. verbeulten, ausgefransten oder defekten Schellen wieder ihren richtigen Ton, sodass die Geläute der Herden im Frühjahr besonders vollendet klangen. Auf den Stimmgalgen steckte er die Schelle und bearbeitete sie mit einem Stimmhammer und mit einer Eisenfeile. War die Schelle zu tief verstimmt, so schlug er mit dem Hammer eine leichte Delle (niederdeutsch: “Schtimmbaule”) hinein. Klang die Schelle zu hoch, so ebnete er etwa vorhandene Vertiefungen aus oder feilte die Wandung dünner. Wilhelm Liesenberg betreute im Harz 84 Herden mit über 9000 Glocken.

Wilhelm Liesenberg, der letzte Schellenschmied des Harzes, starb 1949. Über das Wirken dieses Mannes hat das Stadtmuseum „Wilhelm von Kügelgen“ in Ballenstedt einen Ausstellungraum eingerichtet.

Seit Mitte der 1970er-Jahre sind die Kuhherden aus dem Ortsbild der Dörfer und Städte verschwunden und damit auch das melodische Schellengeläut. Der eifrige Sammler Dennis Bode hat eine Reihe von Schellenspielen von Wilhelm Liesenberg aus verschiedenen Harzorten vor dem Verlorengehen bewahrt.

An der Aufklärung des Herstellungsverfahrens von Wilhelm Liesenberg hat der Schlosser Wolfgang Hoffmann in Wildemann wesentlichen Anteil. Er stellt Harzer Kuhschellen „Typ Liesenberg“ auf Anfrage (05323-6723) her, ebenso Dennis Bode in Elbingerode (bodedienste@freenet.de).

Video

Wolfgang Hoffmann, Wildemann, fertigt eine Kuhschelle, Video: Ronald Langer

Literatur

Heinrich Heine, Die Harzreise, 2. Aufl., Hamburg 1854.

R. O. Irmer, Meister Liesenberg fertigt Harzer Kuhglocken (Bildbericht, DIN A3) o. J. [1943], Stadtmuseum Ballenstedt.

Fritz Klocke, Die letzte Harzer Glockenschmiede, in: Unser Harz (1972), 56–57.

Lutz Wille, Wolfgang Hoffmann, Klaus Oberländer, Kleine Harzer Kuhglockenkunde – Zum 50. Todestag des letzten Kuhglockenfabrikanten Wilhelm Liesenberg, Bad Suderode, in: Unser Harz (1999), 153–156.

Lutz Wille, Zur Kulturgeschichte der Harzer Rinderwirtschaft, in: Unser Harz (2014), 123–130.

Links

Stadtmuseum „Wilhelm von Kügelgen” (Heimatmuseum Ballenstedt)

Womit ein Schmiedemeister den Teufel bezwang, die Sage vom Glockenschmied Kleemann, aufgeschrieben von Carsten Kiehne (Sagenhafter Harz, 19.12.2021)

Materialien zum Download

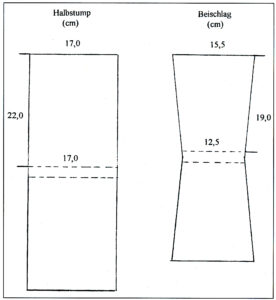

Maße und Schablonenzeichnungen von Liesenberg-Schellen (PDF)

Lutz Wille 2020