Die Harzzither (Zitter, Zither) ist ein Dilettanteninstrument des Harzer Bergvolks (Bergleute, Köhler, Holzfäller) und der Landbevölkerung (Schäfer, Bauern, Tagelöhner, Handwerksgesellen), welches seit Anfang des 17. Jahrhunderts zunehmend in Gebrauch kam. Sie ist ein Abkömmling der Cister, welche zur Familie der Kastenhalslaute gehört und damals an Bedeutung verlor. Nicht verwechselt werden darf die Harzer (Hals-)zither mit der Salzburger oder Mittenwalder Tischzither.

Im Gegensatz zu anderen Musikinstrumenten erfolgte bei den regionalen Typen der Volksinstrumente, wie Harzzither, Thüringer Waldzither, sächsischer Bergmannszither, keine Normierung hinsichtlich Bauplan und Größe. Die Zitherspieler im Harz, einfache Handwerker, stellten ihre Instrumente nebenberuflich her. Diese nicht professionellen Instrumentenbauer besaßen nur einfaches Werkzeug und verfügten über kein nennenswertes organologisches (instrumentenkundliches) Wissen. Ihre Werke sind deshalb einfach, nicht systematisch durchproportioniert; manchmal stimmen die Abstände der auf dem Griffbrett angebrachten Querleisten (Bünde) nicht, die zum genauen Abgreifen der Saiten dienen.

Die Entwicklung des Harzer Zitherbaus ist gut dokumentiert: Im 18. und frühen 19. Jahrhundert liegt der schmale Hals nur unter der linken Seite (Diskantseite) des Griffbretts. Bei späteren Instrumenten ist das ganze Griffbrett unterfüttert. Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die aus Holz geschnitzten Wirbel seitenständig. Der zurückgebogene, geschwungene Wirbelkasten endet in einem der mittelalterlichen Cister nachempfundenen Kopf, der jedoch lediglich in einer flach geschnitzten Blüte oder geometrischen Figur endet. Um 1900 ist jeglicher Kopfansatz verschwunden. In der flachen, zurückgebogenen Wirbelplatte aus Holz sind die hinterständigen metallenen Wirbel so angebracht, dass auf der Vorderseite nur die Zapfen erkennbar sind. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts setzt sich dann ein Typus des Wirbelkastens durch, welcher weitgehend jenem der Gitarre nachgebaut ist. Er ist mit seitenständigen Wirbelmechaniken bestückt.

Von einer Reihe nebenberuflicher Instrumentenbauer bis zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts sind Namen bekannt und Instrumente erhalten. Ihre Untersuchung zeigt, dass erst in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts eine gewisse Standardisierung bei der Herstellung von Instrumenten einsetze. Namentlich sind es die beiden nebenberuflichen Braunlager Instrumentenbauer Willi Heindorf (*1934) und Werner Oelze (*1934), beide Tischler, die serienmäßig nach einem Bauplan Harzzithern angefertigt haben.

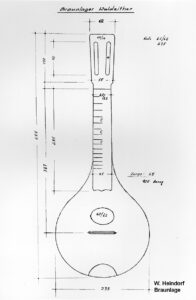

Von Zitherbauer Heindorf liegt ein Bauplan für die Anfertigung seiner Harzzithern vor. Der nebenberufliche Instrumentenbau wird in seiner Familie schon seit mehreren Generationen ausgeübt. Als junger Mann fühlte er sich wie sein Großvater Wilhelm Bär, wie sein Großonkel Carl Heindorf und wie sein Onkel Karl Heindorf der Tradition des Zitherbaus verpflichtet. Das Instrument, welches der Großvater hinterlassen hatte, baute der Enkel 1951 nach. Seitdem hat er über 150 Harzzithern gebaut, fast ausnahmslos vierchörige Instrumente. Doch zwei seiner Zithern gab er einen größeren Korpus. Sie sind eine Oktave tiefer gestimmt, werden als Begleitinstrument eingesetzt und können als Bass-Zithern angesprochen werden. Seine Bauweise soll hier vorgestellt werden.

Heindorf verwendet nur trockenes, mindestens zwei Jahre abgelagertes Holz. Seine Zithern setzt er aus unterschiedlichen Hölzern zusammen. Boden, Zarge und Hals arbeitet er aus Ahorn, die Decke wird aus Fichtenholz gefertigt. Dabei achtet er darauf, dass es sich um feinjähriges, also langsam wachsendes Holz mit “stehenden Jahren” handelt, welches eine gleichmäßige Maserung aufweist. Für das Griffbrett nimmt er Zwetsche, ein verwindungsarmes, dunkleres Hartholz.

Tischler W. Oelze ist experimentierfreudig und verarbeitet auch andere Hölzer wie Rotbuche, Lärche, Esche oder Mahagoni. Sie geben seinen Zithern eine unterschiedliche Klangfarbe.

Auf dem Gebiet des Instrumentenbaues ist Heindorf ein Autodidakt. Zugute kommt ihm seine Ausbildung als Tischler. Er hat nie eine musikalische Ausbildung erhalten, verfügt aber über eine angeborene Musikalität und ein feines Gehör, sodass er seine Instrumente auch selbst stimmen, mit einer Stimmgabel prüfen und anspielen kann.

Klangbeispiel

Unter uns (Harzzithergruppe H. Wagner, 1999)

Video

Tischler W. Oelze erläutert seine Harzzithern

Literatur

Lutz Wille, Die Harzzither – Geschichte, Bau, Spielweise, Musik, Clausthal-Zellerfeld 2000 (mit Audio-CD). ISBN 3-923605-10-2.

Johann Hilpert/Andreas Michel/Lutz Wille, Die Harzzither – Volksmusikinstrumente aus dem 18. – 20. Jahrhundert (Ausstellungskatalog), Clausthal-Zellerfeld 2000.

Lutz Wille/Ronald Langer, Die Harzzither – Ein Volksmusikinstrument in ungebrochener Tradition, DVD, Benneckenstein 2007.

Link

Tischler W. Heindorf baut eine Harzzither (Youtube-Video, 25 Min.)

Materialien zum Download

Bauplan für eine Harzzither von W. Heindorf

Lutz Wille 2020