* 12. März 1607 in Gräfenhainichen, † 27. Mai 1676 in Lübben

Biografie

Der evangelisch-lutherische Theologe Paul Gerhardt, der im Jahr 1607 im damals kursächsischen Gräfenhainichen (heute Sachsen-Anhalt) geboren wurde, gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Kirchenlieddichter.

Sein Vater stammte aus einer Gastwirtsfamilie und wurde zu einem der drei Bürgermeister von Gräfenhainichen gewählt, seine Mutter war die Tochter des Eilenburger Superintendenten. Paul verlor beide Eltern früh, 1619 den Vater und 1621 die Mutter. Er besuchte zunächst die Stadtschule in seiner Heimatstadt und wechselte 1622 an die Fürstenschule nach Grimma – eine der Eliteschulen im damaligen Kurfürstentum Sachsen –, die er 1627 mit Erfolg abschloss.

Gerhardt erhielt in Grimma eine lutherisch geprägte Erziehung und „die Grundlagen lateinischer und theologischer Bildung“ (Sauer-Geppert 1964). Im Jahr 1628 begann er ein Theologiestudium an der Universität Wittenberg, der „Hochburg lutherischer Gelehrsamkeit“ (Grosse 2016), was auch seine spätere Dichtkunst stark beeinflusste. So war seine Dichtung stets geprägt durch „seine umfassende theologisch-literarische Bildung“ (ebd.). In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hatte er zahlreiche persönliche Schicksalsschläge zu bewältigen. Seine Heimatstadt Gräfenhainichen wurde im Jahr 1637 weitestgehend zerstört, sein Bruder starb dort im selben Jahr an der Pest.

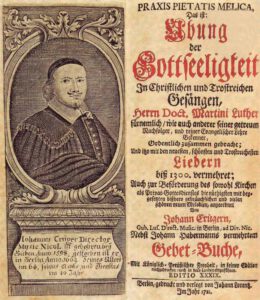

Vermutlich von 1634 an war Gerhardt Hauslehrer im Hause des Archidiakons Fleischhauer in Wittenberg, bei dem er auch wohnte. Etwa ab 1643 übte er dieselbe Tätigkeit beim Kammergerichtsadvokaten Andreas Berthold in Berlin aus. Im Jahr 1642 veröffentlichte er sein erstes Gedicht (nach Grosse 2016), 1647 wurden 18 seiner Lieder in die 2. Auflage von Johann Crügers Berliner Gesangbuch Praxis Pietatis Melica aufgenommen.

Erst im Jahr 1651, mit 44 Jahren, trat Gerhardt seine erste reguläre Stelle als Pfarrer an der St.-Moritz-Kirche in Mittenwalde an. Im Jahr 1655 heiratete er Anna Maria Berthold, die Tochter seines Berliner Hauswirts. Von den fünf gemeinsamen Kindern starben vier im frühesten Kindesalter.

Im Jahr 1657 siedelte die Familie nach Berlin um, wo Gerhardt durch den Magistrat als Diakon an die Nikolaikirche berufen wurde. Hier war Johann Crüger seit 1622 Kantor und gleichzeitig Lehrer am Gymnasium „Zum Grauen Kloster“. Mit Crüger verband Gerhardt eine langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit. Nach zehn Jahren im Amt wurde er jedoch Opfer der Zwistigkeiten zwischen Reformierten und Lutheranern innerhalb des Protestantismus im Kurfürstentum Brandenburg, die im Toleranzedikt des reformierten Kurfürsten Friedrich Wilhelm gipfelten. Einige Berliner Pfarrer verweigerten die Unterschrift, darunter auch Paul Gerhardt. Er wurde 1666 vorläufig des Amtes enthoben und verzichtete 1667 aus Glaubensgründen endgültig darauf, obwohl ihn der Kurfürst nach Intervention von mehreren Seiten wieder eingesetzt hatte.

Gerhardts letzte Lebensstation war Lübben, wohin er nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1668 auf das Amt des Archidiakons berufen wurde, das er 1669 antrat. Gerhardt verstarb im Mai 1676 in Lübben.

Musikhistorische Bedeutung

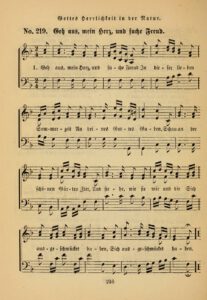

Die Lieddichtungen von Paul Gerhardt sind nach fast 400 Jahren auch heute noch allgegenwärtig und gehören neben den Liedern Martin Luthers zu den bekanntesten deutschen Kirchenliedern. Sie wurden schon zu Lebzeiten Gerhardts in andere Sprachen übersetzt und fanden weltweit Eingang in zahlreiche Liederbücher, insbesondere für den kirchlichen Gebrauch. Allein im seit 1993 gültigen Evangelischen Gesangbuch (EK) sind 26 Lieder von Gerhardt verzeichnet, im katholischen Gotteslob von 2013 sind es sieben. Darunter sind Lieder wie Wie soll ich dich empfangen (EG 11), Fröhlich soll mein Herze springen (EG 36), Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37), O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85), Nun danket all und bringet Ehr (EG 322), Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324), Befiehl du deine Wege (EG 361), Die güldne Sonne voll Freud und Wonne (EG 449), Nun ruhen alle Wälder (EG 477), Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503), Ich bin ein Gast auf Erden (EG 529).

Das dichterische Werk von Paul Gerhardt umfasst nach heutigem Kenntnisstand 139 deutsche Lieder und Gedichte in barocker Sprache sowie 15 lateinische Gedichte. Beim Großteil seiner Werke handelt es sich um „geistliche Lieder, also für die Vertonung und die Verwendung im Gesang verfaßt“ (Grosse 2016). Gerhardts Dichtungen wurden u. a. von Johann Crüger, Johann Sebastian Bach und Crügers Nachfolger Johann Georg Ebeling vertont und fanden Eingang in die Oratorien Bachs (z. B. O Haupt voll Blut und Wunden in die Matthäuspassion und Wie soll ich dich empfangen ins Weihnachtsoratorium). Die meisten seiner Lieder wurden zum ersten Mal in den verschiedenen Auflagen des Crüger’schen Gesangbuches gedruckt. In der 5. Auflage von 1653 warten es schon 82.

In das in Halle (Saale) erschienene Freylinghausensche Gesangbuch wurden 84 Lieder Paul Gerhardts aufgenommen, 21 davon sind dort mit einem Generalbass-Satz versehen. Darunter befinden sich 13 direkt für das Freylinghausensche Gesangbuch entstandene Neuvertonungen, deren Komponisten weitestgehend unbekannt sind. Eine Neuausgabe dieser ursprünglich nur aus Melodie- und Bassstimme bestehenden Sätze in ausgesetzter Form wurde im Jahr 2007 zum 400. Geburtstag Paul Gerhardts vom Verlag der Franckeschen Siftungen zusammen mit dem ortus musikvelag herausgegeben, musikalisch eingerichtet von Axel Gebhardt. Dieses Liederbüchlein unterstreicht „eindrücklich die Bedeutung Paul Gerhardts für den halleschen Pietismus“ (Thomas Müller-Bahlke im Geleitwort zu Miersemann/Heyink 2007).

Paul Gerhardt erlebte unmittelbar die „Schrecken des Dreißigjährigen Krieges“ (ebd.) mit. „Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass seine Lieddichtungen Vertrauen und Trost vermitteln und auf eine ganz eigene Weise die Seele berühren. Das hat Paul Gerhardt zu einer der prägenden Gestalten des Protestantismus werden lassen.“ (Ebd.) In seinen Dichtungen sind Objektivität und Subjektivität, Verstand und Gefühl unlösbar miteinander verbunden. Ein Großteil seiner Lieder sind gemäß den Rubriken in der Praxis Pietatis Melica Festtagslieder (Ich steh an deiner Krippen hier; Auf, auf, mein Herz mit Freuden), ein anderer Lieder „Vom Christlichen Leben und Wandel“ (Befiehl du deine Wege) und „Von Creutz und Anfechtung“. Dabei geht es stets darum, „Vertrauen auf Gottes Vorsehung in allen Lebenslagen, auch den schwierigsten, mitzuteilen“ (Grosse 2016). „Es ist dieses Moment der Hinwendung zu dem einzelnen Gläubigen – ohne das Wesen und die Bedeutung der christlichen Gemeinschaft unberücksichtigt zu lassen –, das einen weiteren Aspekt der Eigenart der Lieder Gerhardts ausmacht.“ (Singh 2017) Viele der Lieder haben „Volksliedcharakter“ und wurden zu allen Zeiten immer wieder musikalisch bearbeitet. „Auch heute noch geben seine Gedichte und Lieder zahlreichen Menschen weltweit Kraft und Hoffnung.“ (https://www.paul-gerhardt-gesellschaft.de/Ferropolis.pdf)

Viele Kirchengemeinden, Schulen, Chöre, Krankenhäuser etc. nennen sich deutschlandweit nach Paul Gerhardt. In Sachsen-Anhalt sind es beispielsweise das Paul-Gerhardt-Gymnasium in seiner Geburtsstadt Gräfenhainichen und das Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg. Bisher erschienen in Deutschland drei Gedenkbriefmarken zu Ehren des Lieddichters anlässlich der Jubiläumsjahre 1957, 1976 und 2007. Seit 2019 gibt es den 140 Kilometer langen Paul-Gerhardt-Wanderweg zwischen Berlin und Lübben im Spreewald, der die wichtigsten Lebensetappen Gerhardts miteinander verbindet.

Zwei eigens errichtete Gebäude bewahren das Erbe des berühmten Sohnes in seiner Geburtsstadt Gräfenhainichen. Im Jahr 1844 wurde auf dem Gelände des damaligen Friedhofes die mit Spenden aus der Bevölkerung gebaute Paul-Gerhardt-Kapelle eröffnet, die seit 1994 eine Dauerausstellung zu Leben und Werk des Dichters beherbergt. Die Ausstellung konnte im Jahr 2022 mithilfe von Fördergeldern des Landes Sachsen-Anhalt modernisiert werden (Informationen hier). In der Kapelle befindet sich eine Orgel der halleschen Orgelbauwerkstatt Wäldner.

Das in den Jahren 1907–1909 zum 300. Geburtstag von Paul Gerhardt erbaute Paul-Gerhardt-Haus war zunächst christliches Vereinshaus, dann lange Zeit Kindergarten und dient heute als Gemeindehaus der Kirchengemeinde. Am Haus befindet sich ein Denkmal des Dichters aus dem Jahr 1911, gestaltet von dem bekannten Berliner Bildhauer Johann Friedrich Pfannschmidt.

Ein besonderes „Event“ zum lebendigen Gedenken an den großen Kirchenlieddichter findet jährlich in Gräfenhainichen statt. Seit 2004 gibt es das Paul-Gerhardt-Liedersingen, bei dem sich um die 200 Schüler aus den 5. Klassen verschiedener Schulformen kreativ mit den Liedern Gerhardts auseinandersetzen. Da wird gesungen, musiziert, gerappt, getanzt, es gibt Theaterstücke und vieles mehr (s. Link unten).

Zu Gerhardts 400. Geburtstag im Jahr 2007 fand auf dem Veranstaltungsgelände der Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen ein großes Chorfest statt, bei dem nicht nur Größen der christlichen Popmusik wie Sarah Kaiser und Dieter Falk Gerhardt-Lieder im neuen Gewand interpretierten, sondern auch die eigens zu diesem Anlass von dem Düsseldorfer Kirchenmusiker Prof. Oskar Gottlieb Blarr komponierte Kantate Du meine Seele singe durch rund 2700 Sängerinnen und Sänger (vgl. http://kirchenmusik-westfalen.de/KMUM0704.pdf, abgerufen am 09.12.2021) aus zahlreichen Chören zur Uraufführung kam.

Klangbeispiele

Geh aus mein Herz – Corona Virtual Choir, MDR-Rundfunkchor Leipzig 2020

Die güldne Sonne, Bach-Chor Siegen, Leitung: Ulrich Stötzel (weitere Choräle von Paul Gerhardt in der Interpretation des Bach-Chores Siegen in einer Playlist)

Ich bin ein Gast auf Erden, Sarah Kaiser

MP3-Album: Dieter Falk, „A Tribute To Paul Gerhardt“ (Instrumental)

Literatur

Sven Grosse, Art. „Gerhardt, GESCHICHTE“, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2002, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/50255.

Wolfgang Miersemann, Rainer Heyink (Hrsg.), Die güldne Sonne. Lieder von Paul Gerhardt in Fassungen des Freylinghausenschen Gesangbuches, Halle, Beeskow 2007.

Sauer-Geppert, Waldtraut-Ingeborg, “Gerhardt, Paul” in: Neue Deutsche Biographie 6 (1964), S. 286–288 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118538659.html#ndbcontent.

Sikander Singh, „Paul Gerhardt und das Ende des Dreißigjährigen Kriege“, in: Manfred Leber u. a. (Hrsg.), Erkundungen zwischen Krieg und Frieden. Saarbrücker literaturwissenschaftliche Ringvorlesungen, 6. Universaar, Saarbrücken 2017, S. 69–86, http://universaar.uni-saarland.de/monographien/volltexte/2017/162/pdf/170330_Buch_Ringvorlesung_Krieg_Frieden_ebook.pdf, abgerufen am 25.11.2021.

Links

Fünftklässler in Gräfenhainichen: Ständchen für Gerhardt

(MItteldeutsche Zeitung vom 26.05.2018)

Paul-Gerhardt-Kapelle und Paul-Gerhardt-Haus (Straße der deutschen Sprache)

Paul Gerhardt aus Gräfenhainichen wird geliftet (Mitteldeutsche Zeitung vom 05.05.2021)

Paul-Gerhardt-Gesellschaft e. V.

Paul Gerhardt – Kirchenmusikliste

SM 2021, letzte Aktualisierung Januar 2023