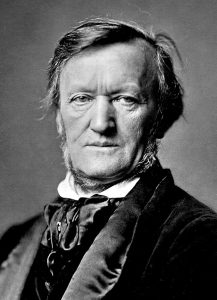

* 22. Mai 1813 in Leipzig, † 13. Februar 1883 in Venedig

Biografie

Der junge Wagner und seine ersten Besuche in Dessau

Wenngleich Richard Wagner, der als Komponist, Schriftsteller, Regisseur und Dirigent besondere Berühmtheit erlangte, in Dessau niemals ansässig gewesen war, ist seine Bedeutung für das Musikleben dieser Stadt nicht gering zu schätzen.

Der 1813 in Leipzig als jüngstes von neun Kindern geborene Wilhelm Richard Wagner wuchs von 1814 bis 1827 in Dresden auf, besuchte dort ab 1822 die Kreuzschule und erhielt ersten Klavierunterricht. Als Schüler des Nicolai-Gymnasiums in Leipzig (ab 1828) und der Thomasschule (ab 1830) wurde er vom Gewandhausmitglied Christian Gottlieb Müller in Komposition unterrichtet und legte bereits erste eigene Werke vor. Ab 1831 war er als „Studiosus musicae“ an der Leipziger Universität immatrikuliert und 1831/32 Kompositionsschüler des Thomaskantors Christian Theodor Weinlig. Erste Theatererfahrungen sammelte er ab 1833 in Würzburg, Bad Lauchstädt und Magdeburg, wo er sich mit der Schauspielerin Minna Planer verlobte, die er 1836 in Königsberg heiratete, an dessen Stadttheater Wagner kurzzeitig Musikdirektor war.

In „die kleine, idyllische Residenz Dessau“ (Gregor-Dellin 1980, S. 68) kam Wagner zum ersten Mal als 16-Jähriger im Sommer 1829 auf einer Fußreise nach Magdeburg zu seiner Schwester Klara. Sechs Jahre später besuchte er die Stadt Dessau als Zuhörer anlässlich des 8. Elbmusikfestes, das vom 11. bis 13. Juni 1835 stattfand. Damals dirigierte Friedrich Schneider sein Oratorium Absalon, an dessen Aufführung auch der Köthener Singverein unter Eduard Thiele beteiligt war. Wagner selbst schreibt dazu:„Die Abhaltung eines Musikfestes in Dessau, unter Friedrich Schneiders Leitung, bot mir einen willkommenen Anlaß, mich von Leipzig zu entfernen. […]“ (Richard Wagner, Mein Leben, vollständige Ausgabe, hrsg. von Eike Middel, Leipzig 1985, Band 1, S. 120, zit. n. Grohs 2002, S. 145)

Zum damaligen Zeitpunkt war für Wagner noch nicht absehbar, welchen Stellenwert das Dessauer Musikleben einmal in seiner Biografie einnehmen sollte.

Weitere biografische Stationen Seine folgenden Lebensstationen führten Wagner zunächst nach Riga (1837) und über London nach Paris (1839). In Riga übernahm er die Kapellmeisterstelle an einem neu eröffneten Theater, die er zwei Jahre später wieder verlor. Ohne Anstellung verschuldete er sich und floh über See nach London und anschließend nach Paris. Die Seefahrt von Riga nach London lieferte ihm die Idee für seinen Fliegenden Holländer (1840/41), welchen er 1839 bis 1842 während seines Parisaufenthalts komponierte. In den darauffolgenden Jahren schrieb er zwei weitere, für das Dessauer Theater in späteren Jahren entscheidende Opern, Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg (1842/43 bis 1845) und Lohengrin (1845/46 bis 1848). In dieser Zeit (ab 1843) genoss er als Königlich Sächsischer Hofkapellmeister an der Dresdner Oper einen sehr guten Ruf. Außerdem widmete ersich bis einschließlich 1848 der Recherche der Nibelungensage und nachfolgend im Zeitraum von 1848 bis 1874 der Umsetzung des Nibelungenstoffes in den Opern Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Der gesamte Opernzyklus wird auch Der Ring des Nibelungen genannt. Auch die folgenden Lebensjahre waren für Richard Wagner sowohl in beruflicher wie in privater Hinsicht sehr bewegt. So nahm er im Zuge der Revolution von 1848/49 am Dresdner Maiaufstand 1849 teil, woraufhin er steckbrieflich gesucht wurde und zunächst zu Franz Liszt nach Weimar floh. Danach lebte er bis 1858 in Zürich, wo er seine Schriften Die Kunst und die Revolution (1849), Das Kunstwerk der Zukunft (1849) und Oper und Drama (1851) u. a. veröffentlichte. Erörterung findet darin vor allem seine Idee des „Gesamtkunstwerks“, in welchem sich alle Künste zur Verwirklichung des Wagnerschen Musikdramas vereinigen sollen. 1857 verließ Wagner sein „Asyl“ bei Zürich und wandte sich zunächst nach Venedig, dann nach Luzern und schließlich nach Paris. Nach weiteren Stationen in Biebrich (1862) und München (1864) gelangte er 1866 nach Tribschen bei Luzern, wo er Die Meistersinger von Nürnberg (1845, 1861–67) beendete. Drei Jahre später sollte dort sein Sohn Siegfried geboren werden, der aus der Verbindung mit Liszts Tochter Cosima hervorging, die in erster Ehe mit Hans von Bülow verheiratet war. 1872 übersiedelte Wagner nach Bayreuth, um dort die Idee seines Bühnenfestspiels zu realisieren. Gemeinsam mit seiner zweiten Frau Cosima und den drei Kindern bewohnte er ab 1874 in Bayreuth die Villa Wahnfried.

Wagners dritter Besuch in Dessau Mehr als vierzig Jahre nach seinem ersten Aufenthalt in Dessau, als sich die Pflege seiner Bühnenwerke am dortigen Theater schon etabliert hatte, besuchte Richard Wagner die Stadt ein weiteres Mal. Inzwischen war durch Eduard Thiele in den 50er- und 60er-Jahren eine Art Wagner-Ära am damaligen Dessauer Hoftheater eingeleitet worden. Einige seiner Opern feierten in Dessau große Erfolge, wovon Wagner zwar Kenntnis hatte, sich zu Beginn jedoch etwas zögerlich interessiert zeigte. Dies sollte sich erst durch die persönliche Begegnung Wagners mit den Dessauer Musikern ändern, als er zur Werbung für seine Bayreuther Festspiele im Herbst 1872 durch verschiedene deutsche Theaterstädte reiste und auch in Dessau Halt machte. Er wurde vom Dessauer Intendanten, Baron Rudolf Normann, eingeladen und sah sich am 11. Dezember 1872 Christoph Willibald Glucks Oper Orpheus und Eurydike an. Eigentlich wurde Orpheus nur ersatzweise gespielt, da mehrere Sänger erkrankt waren. Trotzdem überlegte man sich etwas ganz Besonderes für Wagners Besuch. Als Überraschung wurde das Vorspiel der Meistersinger von Nürnberg mit dazugehörigem Bühnenbild der Schlussszene dem Orpheus von Gluck vorangestellt. Nach Berichten von Zeitzeugen war Wagner derart begeistert, dass er sogar Tränen in den Augen hatte. In der Folge wurden zwölf bzw. dreizehn (unterschiedliche Quellenangaben) Dessauer Musiker zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele (1876) von Wagner angeworben, unter deren Mitwirkung die Festspiel-Gesamtaufführung des Ringes erstmals erfolgen konnte. Außerdem lieh er sich für seine Bayreuther Aufführungen die neuen Maschinenpauken aus Dessau aus. Fortan bestanden zwischen Richard Wagner und den Dessauer Künstlern enge freundschaftliche und künstlerische Kontakte. Mit dieser qualitativ hochwertigen Bindung an das Werk Richard Wagners war für die Dessauer Oper ein zukunftsweisender Weg eingeschlagen worden, woraus sich auch die Bezeichnung „Bayreuth des Nordens“ erklären lässt. Richard Wagner starb am 13. Februar 1883 in Venedig an den Folgen einer Herzattacke und wurde einige Tage später in einer Gruft im Garten seiner Villa Wahnfried beigesetzt.

Musikhistorische Bedeutung

Wagners Bayreuther Festspielidee

Seit 1850 beschäftigte sich Wagner mit der Festspielidee, jedoch stellte er sich zu Beginn als mögliche Orte für die Realisierung seines Projektes Städte wie Weimar, Zürich oder München vor. Erst zwanzig Jahre später machte ihn Hans Richter auf das ungenutzte Opernhaus in Bayreuth aufmerksam. Nach einem Besuch in dieser Stadt war Wagner von der Örtlichkeit begeistert, empfand jedoch das Opernhaus für seinen Ring des Nibelungen als ungeeignet. Es eröffnete sich ihm aber die Möglichkeit, in der Vorstadt St. Georgen ein eigenes Festspielhaus nach seinen Vorstellungen zu errichten. Die Grundsteinlegung des Gebäudes am 22. Mai 1872 war der erste Schritt zur Realisierung der Bayreuther Festspiele. Der Bau erstreckte sich über die Jahre 1872 bis 1876 und musste mehrmals aufgrund finanzieller Notlagen unterbrochen werden. König Ludwig II. stellte Wagner sogar einen Kredit zur Verfügung, der bis 1906, also auch nach Wagners Tod, von seiner Familie abbezahlt wurde. Vom 13. bis 17. August 1876 konnten dann schließlich die ersten Bayreuther Festspiele stattfinden, welche als Anlass für die vollständige Erstaufführung vom Ring des Nibelungen unter der Leitung von Hans Richter dienten. Wagners Parsifal, sein letztes Bühnenwerk, bevor er 1883 in Venedig verstarb, wurde anlässlich der zweiten Bayreuther Festspiele 1882 uraufgeführt und durfte bis 1913 ausschließlich in Bayreuth gespielt werden. Nach Wagners Tod führte seine Frau Cosima sein Lebenswerk in Bayreuth weiter fort, das durch seine Nachfahren bis heute erhalten und gewürdigt wird.

Wagner-Pflege in Dessau

Aus historischer Sicht lassen sich im 19. Jahrhundert drei Etappen der Wagner-Pflege in Dessau festhalten: der Beginn im Jahr 1857, die weitere Entwicklung am Ende der 1860er- und in den 70er-Jahren sowie die Fortsetzung und Konsolidierung in den 1880er- und 90er-Jahren.

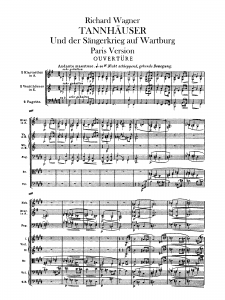

Besonders die beiden Kapellmeister am Dessauer Hoftheater Eduard Thiele und sein Nachfolger August Klughardt widmeten sich im 19. Jahrhundert der Pflege von Wagner-Opern. Am 20. März 1857 leitete Eduard Thiele als erster Dirigent die Wagner-Oper Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg (1842/43–1845; Uraufführung 1845 in Dresden). Diese Oper wurde mit vollem Erfolg gefeiert und gab Anlass zur Inszenierung weiterer musikdramatischer Werke in den 1860er-Jahren, deren Dessauer Erstaufführungen dokumentiert sind:

- am 21.04.1867: Lohengrin (1845/46–1848; Uraufführung 1850 in Weimar)

- am 29./30.01.1869 (unterschiedliche Quellenangaben): Die Meistersinger von Nürnberg (1862–1867; Uraufführung 1868 in München)

- am 16.11.1869: Der fliegende Holländer (1840/41; Uraufführung 1843 in Dresden)

Vor allem die Inszenierung der Meistersinger von Nürnberg (1869) beförderte den Durchbruch in den Beziehungen zwischen den Dessauer Künstlern und Richard Wagner, wie aus dem Briefwechsel mit Eduard Thiele hervorgeht. Demnach zeigte sich Wagner zwar enttäuscht über die ihm von der Dessauer Intendanz gezahlten niedrigen Honorare, war aber dennoch erfreut über die Unternehmung. Nach der Uraufführung am 21. Juni 1868 in München war Dessau der dritte Ort, an dem diese Oper nur sieben Monate später gespielt wurde.

Nach Eduard Thiele widmete sich August Klughardt der Dessauer Wagner-Pflege. Schon kurz nach Aufnahme seines Hofkapellmeisteramtes im Dezember 1882 leitete er die Gedächtnisfeier für den am 13. Februar 1883 verstorbenen Richard Wagner mit musikalischen Szenenbildern aus verschiedenen seiner Opern. Über die in Dessau bereits inszenierten Wagner-Opern hinausgehend widmete sich Klughardt in der Folgezeit den im Dessauer Theater bisher noch nicht aufgeführten Opern Richard Wagners. So brachte er am 16. Dezember 1887 Wagners Frühwerk Rienzi auf die Bühne und realisierte in den 90er-Jahren die vier Ring-Dramen, die unter seiner Leitung neu ins Repertoire aufgenommen wurden. Damit zählt Dessau neben Bayreuth, Berlin und Leipzig zu den ersten Theatern, die den Ring des Nibelungen aufführten.

- 29.01.1892: Das Rheingold (1852–54; Uraufführung 1869 in München)

- 07.02.1892: Die Walküre (1852–1856; Uraufführung 1870 in München)

- 25.11.1892: Siegfried (1851–1871; Uraufführung 1876 in Bayreuth)

- 18.12.1892: Götterdämmerung (1848–1874; Uraufführung 1876 in Bayreuth)

- 24.–31.01.1893 und 12.–17.02.1893: gesamte Aufführung Der Ring des Nibelungen in zwei Zyklen

Positive Resonanz zu den herausragenden Leistungen des Dessauer Ensembles unter Leitung von Klughardt gab es nicht nur von der Musikkritik, sondern auch von Wagners Witwe Cosima, die im November 1894 im Dessauer Hoftheater Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel inszenierte und verschiedene Aufführungen des Rheingold und der Walküre persönlich erleben konnte. Sie fand durchweg anerkennende Worte: „Dessau ist diejenige Stadt, in der nächst Bayreuth die Wagnersche Kunst am treuesten und stilvollsten gepflegt wird.“ (Quelle: Cosima Wagner, zit. nach Karl-Heinz Köhler u. a. 2016, S. 54)

Wiederum unter Klughardts Leitung folgte sieben Jahre nach dem Ring am 7. April 1900 Wagners Musikdrama Tristan und Isolde (1857–1859; Uraufführung 1865 in München), über dessen Dessauer Premiere im Anhaltischen Staatsanzeiger zu lesen ist: „Der Gesamteindruck der Vorstellung war der denkbar beste, und da kommen wir zum Leiter des Ganzen, Herrn Dr. Klughardt, der sich die Stileinheit und Vollendung, die über der gestrigen Aufführung lag zum Ruhme anrechnen muss … [er] wird einen Teil dieses Ruhmes gern an die wackere Hofkapelle abtreten, die mit so fühlbarer Liebe und Hingebung an die stolze Aufgabe ihr Höchstes setzte … Alles in allem, die gestrige Tristan-Premiere war eine künstlerische Festgabe. Das Publikum hat es dann auch an jubelndem Beifall nicht fehlen lassen.“ (Quelle: Anhaltischer Staatsanzeiger, zit. nach Karl-Heinz Köhler u. a. 2016, S. 54)

So erfuhr die Wagner-Pflege in Dessau im ausgehenden 19. Jahrhundert unter der Ära Klughardt ihre kontinuierliche Fortsetzung und Konsolidierung. Anlässlich festlicher Gelegenheiten, wie Spielzeiteröffnungen und -schließungen, Neujahr u. a., erklangen größtenteils Wagner-Opern (Lohengrin, Tannhäuser, Meistersinger), so auch zur Jahrhundertwende. Das 19. Jahrhundert wurde mit dem Tannhäuser verabschiedet, während das 20. Jahrhundert mit Mozarts Zauberflöte begrüßt wurde.

Auch in der jüngeren Vergangenheit bis in die Gegenwart nehmen Wagner-Opern im Dessauer Musikleben einen großen Stellenwert ein. Einen Höhepunkt der Wagner-Pflege in den 1950er-Jahren markieren die Wagner-Festwochen. So wurde während der Festwochen im Jahr 1954 fast das gesamte Opernwerk von Wagner aufgeführt. Im Oktober 1990 wurde anlässlich einer Premiere des Tannhäusers der „Richard-Wagner-Verband Dessau e. V.“ gegründet, welcher sich der Pflege und Förderung des Werkes von Richard Wagner besonders verbunden fühlt. In der Folgezeit rückte das Dessauer Theater vor allem ab 2006 mit verschiedenen Inszenierungen von Wagner-Opern wieder in den Fokus, so Tristan und Isolde (2006), Parsifal (2008), Lohengrin (2009), Ring des Nibelungen (2015) und Der fliegende Holländer (Premiere 2016).

Klangbeispiele

Trailer zu Richard Wagners „Rheingold” in Dessau

Trailer zu „Der fliegende Holländer” in Dessau

DVD

„Tristan und Isolde“ (Anhaltische Philharmonie Dessau)

Literatur

Christian Antz (Hrsg.), Christoph Neef (Text), Musikland Sachsen-Anhalt. Eine musikalische Reise durch Sachsen-Anhalt (= Kulturreisen in Sachsen-Anhalt, Bd. 4), Dößel (Saalekreis) 2005, S. 17–24.

Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner: Sein Leben – Sein Werk – Sein Jahrhundert, München 1980.

Gernot Maria Grohs, „Der vergessene Dirigent und Komponist Rudolf Eduard Thiele (1812–1895)“, in: Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Landeskunde, Heft 11, Köthen 2002, S.140–154.

Kristina Hinsch, Über uns – Die Gegenwart. Die Gründung. Die Geschichte, Dessau 2014, Website des Ortsverbandes Dessau e. V. des Richard-Wagner-Verbandes, http://www.rwv-dessau.de/ueber-uns (zuletzt abgerufen am 23.09.2019).

Karl-Heinz Köhler/Lutz Buchmann/Ronald Müller, Von der Fürstlichen Hofkapelle zur Anhaltischen Philharmonie – 250 Jahre Orchester in Dessau, hrsg. vom Anhaltischen Theater Dessau, Jonitzer Verlag, Dessau 2016. S. 42–60.

Wolfgang Ruf/Annette van Dyck-Hemming (Hrsg.), Riemann-Musik-Lexikon, Band 5: Scia-Zyli, Schott Verlag, Mainz 2002, S. 386–392.

Katharina Wagner/Holger von Berg, „Historie“, in: Bayreuther Festspiele, online verfügbar unter: https://www.bayreuther-festspiele.de/festspiele/historie/ (zuletzt abgerufen am 05.09.2019).

Links

Anhaltisches Theater Dessau auf YouTube.

Anhaltisches Theater, Richard-Wagner-Verband

Richard-Wagner-Verband International e. V.

Richard Wagner in Sachsen-Anhalt, Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland e. V.

Richard Wagner „Parsifal“, Anhaltisches Theater Dessau (Theaterkompass)

Zwischen Bauhaus und Science Fiction: In Dessau startet Wagners „Ring“ mit der „Götterdämmerung“ (nmz online)

Wie aus einer anderen Welt … – Der „Fliegende Holländer“ von Richard Wagner in Dessau (nmz online)

Wagner als Wagnis (Artikel von Matthias Nöther in der Berliner Morgenpost vom 07.07.2018)

Richard Wagners koronare Herzkrankheit (Dr. med. Dietmar Seifert, Ärzteblatt Sachsen 6/2013)

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Amelie Warnecke / CK 2019

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2018 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.