* 22. Mai 1813 in Leipzig, † 13. Februar 1883 in Venedig

Als der junge Richard Wagner 1834 Musikdirektor am Magdeburger Theater wurde, hatte er ein erstes theaterpraktisches Engagement als Chordirektor in Würzburg im Jahr 1833 hinter sich und war wieder nach Leipzig zurückgekehrt, wo er von 1831 bis 1833 als Student der Musik an der Universität immatrikuliert war und Kompositionsunterricht bei Thomaskantor Theodor Weinlig erhalten hatte. Nach einer Sommersaison als musikalischer Leiter in Bad Lauchstädt und kurzen Gastspielen in Rudolstadt und Bernburg verbrachte Wagner zwei Spielzeiten bis zum Frühjahr 1836 in der heutigen Hauptstadt Sachsen-Anhalts.

Biografisches

(Eine ausführlichere Biografie ist im Musikkoffer-Artikel Wagner, Richard (1813–1883), in Dessau zu finden.)

Bereits in Bad Lauchstädt lernte Wagner bei der Besichtigung seiner Unterkunft seine zukünftige „Hausgenossin“ und spätere erste Frau Minna Planer kennen, mit der er von 1836 an 30 Jahre mehr oder weniger unglücklich verheiratet war. Minna Planer war damals Mitglied der Bethmann’schen Schauspieltruppe, die in dem kleinen Kurort zwei Sommermonate lang gastierte. Eigentlich wollte Wagner sein Engagement zunächst gar nicht antreten, doch bereits beim ersten Anblick der als sehr hübsch und anmutig geltenden erfolgreichen Schauspielerin und „Ersten Liebhaberin” der Theatergruppe, die zudem „von beträchtlicher Ausstrahlung” (Eberlein/Hobohm 2010, S. 60) gewesen sein soll, revidierte er diese Entscheidung und dirigierte bereits wenige Tage später mit Mozarts Don Giovanni seine erste vollständige Oper.

An der Fassade des kleinen Hauses in der Bad Lauchstädter Goethestraße, in dem Richard und die vier Jahre ältere Minna einen Sommer lang lebten, erinnert heute eine Gedenktafel an die berühmten einstigen Bewohner.

Grund für Wagners ursprüngliches „Fluchtverhalten“ war neben den baulichen Alterserscheinungen, die das Bad Lauchstädter Theatergebäude inzwischen zeigte, vor allem Theaterdirektor Heinrich Bethmann selbst, der „stoppelbärtig“ gewesen sein soll, „dem Alkohol zugeneigt und ohne rechten Sinn für die üblichen Umgangsformen“ (Bartlick 2013). Bethmann, Gründer eines durch mittelgroße Städte tourenden Wandertheaters, war von 1834 bis 1836 als Theaterdirektor in Magdeburg engagiert. Um neben leichten Schauspielkomödien auch Opern für das anspruchsvolle Magdeburger Publikum inszenieren zu können, wollte er dort ein Opernensemble aufbauen, für das er den erst 21-jährigen Wagner als Musikdirektor verpflichtete.

Wagners Zeit als Kapellmeister im Garnisonsort Magdeburg mit etwa 60 000 Einwohnern (vgl. Goldhammer/Piontek) begann im Herbst 1834 mit einer Reihe von Opernaufführungen. Zum Jahreswechsel 1834/35 komponierte er eine Festspielmusik mit dem Titel Beim Antritt des neuen Jahres, die so gut vom Publikum aufgenommen wurde, dass es am 3. Januar eine Wiederholung in einem Konzert mit dem durchreisenden Violinisten Lafont gab. Am 10. Januar 1835 erfolgte eine Aufführung der Ouvertüre zu Wagners Oper Die Feen, die mit großem Beifall belohnt wurde. Es schlossen sich zahlreiche Operninszenierungen an, wie z. B. Der Freischütz von Carl Maria von Weber, welcher vom Theaterreferenten der Magdeburger Zeitung als „musikalisch so gut zum Vorschein gekommen, als früher nur selten einmal“ (Glasenapp 1905, S. S. 216–237) beschrieben wurde.

Trotz Wagners Erfolg gingen die Theaterabonnements auf etwa ein Fünftel zurück und das Theater hatte kaum Geld, weshalb die Gagen nur unregelmäßig oder gar nicht gezahlt wurden. Um die Gesellschaft nicht vor Saisonende zu zerstreuen, wurden Benefizkonzerte veranstaltet. Wagner kündigte in einer Anzeige seinen Abgang aus Magdeburg an und reiste im Sommer 1835 umher, um Engagements für die neue Saison zu finden. Als er im Herbst zurück nach Magdeburg kam, führte er mit einem neuen Ensemble weiter Opern auf, die allerdings nur wenige Zuhörer ins Theater lockten.

In dieser Saison sollte auch seine neue große Oper Das Liebesverbot mit zahlreichen und starken Ensemblesätzen, die Wagner bereits im Januar 1835 begonnen hatte, zur Aufführung kommen, um die missliche Lage des Magdeburger Theaters noch abzuwenden. Sie sollte deshalb möglichst kostengünstig sein. Das Ensemble bekam finanzielle Unterstützung von der Direktion. Im März war es dann so weit: Die Uraufführung stand bevor und den Musikern und Opernsängern blieben gerade einmal zehn Probentage ganz am Ende der Saison, da die finanziellen Mittel nicht mehr zuließen und die Ensemblemitglieder nur blieben, weil Wagner so beliebt bei ihnen war. In den Proben unterstützte er die Sänger und Orchestermusiker immer wieder durch Soufflieren, Mitsingen und lautes Zurufen – was in der Aufführung selbst nicht möglich war.

Am Abend des 29. März 1836 sollte dann die Oper – wegen Zensurschwierigkeiten aufgrund strengerer moralischer Vorgaben in der vorösterlichen Zeit unter dem Namen Die Novize von Palermo – uraufgeführt werden. Der Saal war gut gefüllt und die Erwartungen aller waren hoch. Jedoch beherrschten die Sänger ihre Partien durch die wenigen Proben nur mangelhaft und kaum auswendig und waren insgesamt sehr unsicher. Niemand im Publikum verstand, worum es ging, da es wegen der Zeitknappheit auch keine Textbücher gab. Halbwegs gute Beiträge wurden mit Applaus gelobt. Zur zweiten Vorstellung, zu der ebenfalls volle Preise verlangt wurden, weil es die letzte Aufführung des Opernpersonals war, erschienen nur eine Handvoll Zuschauer. Kurz vor Beginn kam es hinter der Bühne zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tenor und dem Gatten einer Sopranistin, was zum allgemeinen Aufruhr unter den Mitwirkenden und schließlich zur Absage der Oper führte.

Auch Wagners zweite Saison in Magdeburg endete als finanzielles Desaster. Das Ende der Saison wurde nicht mehr erreicht und die Magdeburger Truppe löste sich wegen Zahlungsunfähigkeit auf. Wagner reiste im Mai 1836 über Berlin nach Königsberg, wo er im November desselben Jahres Minna Planer heiratete, die dort ein Engagement erhalten hatte, und er selbst 1837 für kurze Zeit Kapellmeister war.

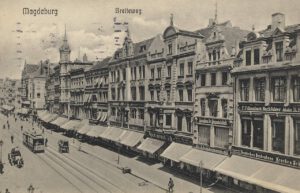

Richard Wagner hatte zwei verschiedene Wohnungen in Magdeburg. In der Spielzeit 1834/35 wohnte er in der Margarethengasse 2, in der darauffolgenden Saison im Breiten Weg 34. Beide Häuser sind den massiven Zerstörungen Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen.

Aus Richard Wagners Zeit in Magdeburg sind zahlreiche Briefe an seinen Freund und ehemaligen Leipziger Schulkameraden Theodor Apel erhalten, auf dessen Gut im nahe Schkopau gelegenen Ermlitz (heute Kultur-Gut Ermlitz) er häufig verkehrte und den er wiederholt um Geld bat. Schon in jungen Jahren zeigten sich Wagners lebenslange Verschwendungssucht und Spielleidenschaft, die ihn immer wieder in die Schuldenfalle tappen ließen. An Apel, mit dem er auch die Begeisterung für die Ideale der Literaten des „Jungen Deutschland“ um Heinrich Laube teilte, schrieb er beispielsweise 1836: „Meine kleine Wohnung auf dem ›Breiten Weg‹ war mir, da ich bei jeder Heimkehr an der Türe eine gerichtliche Vorladung angenagelt fand, höchst widerwärtig geworden; ich vermied sie von nun an gänzlich …“ (aus Richard Wagners Autobiografie Mein Leben, zit. n. Eberlein/Hobohm 2010, S. 65).

Musikhistorische Bedeutung

Richard Wagner konnte bereits in seiner Zeit in Würzburg erste Erfahrungen im Dirigieren und Einstudieren von Opern sammeln. Das kam ihm auch bei seiner Tätigkeit am Magdeburger Theater zugute, da er ja bereits in den ersten Tagen in Bad Lauchstädt komplette Opernaufführungen zu leiten hatte. An seinen Freund Theodor Apel schrieb er im Sommer 1834: „Ich habe hier furchtbare Arbeit vorgefunden, Freitag von früh 8 Uhr bis Abends 9 Uhr beständige Probe, – gestern früh Orchesterprobe und Abends Aufführung von Don Juan [= Don Giovanni], … die Aufführung ging recht gut von Statten, Donnerstag ist Maurer und Schlosser [von Daniel François Esprit Auber] …“ (zit. n. Eberlein/Hobohm 2010, S. 76).

Immer wieder berichtet Wagner in seinen Briefen an Apel von Überarbeitung, Leere, Niedergedrücktheit und daraus resultierender mangelnder Freude an der Musik. Bisweilen meldet er aber auch Erfolge, wenn beispielsweise eine Aufführung (hier: Romeo und Julia von Vincenzo Bellini) nach nur kurzer Probenzeit mit „den 2 unmusikalischesten Sängerinnen“ (ebd., S. 77) gut gegangen war und „ungemein gefallen“ hat (ebd.).

Als Musikdirektor der Oper war Wagner in Magdeburg zwar nicht für das Konzertwesen zuständig, das damals in den Händen von August Mühling lag, doch letztendlich kam er in seiner Magdeburger Zeit kaum zum eigenen Komponieren. Neben seiner Neujahrsmusik schrieb er eine an Mendelssohn Bartholdy, insbesondere an dessen Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt erinnernde Musik zu Theodor Apels historischem Drama Columbus.

Am 2. Mai 1835 veranstaltete er im Saal des Hotels „Stadt London“ am Breiten Weg 7 ein Benefizkonzert mit der damals berühmten Sängerin Wilhelmine Schröder-Devrient, die später viele seiner Sopranpartien sang. Auf dem Programm standen auch seine Columbus-Ouvertüre und Beethovens sinfonisches Schlachtengemälde Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria op. 91. Die Aufführung scheiterte letztendlich an der Überakustik des Saals, wodurch die Stücke „von unerträglich lärmender Wirkung“ waren. „Meine Kolumbus-Ouvertüre mit ihren sechs Trompeten hatte bereits alle Zuhörer mit Entsetzen erfüllt; […] und nun begann eine Schlacht, wie sie grausamer wohl selten in einem Konzert geschlagen wurde, da das Orchester mit so entschiedener Übermacht auf das geringe Auditorium sich stürzte, dass dieses jeden Widerstand endlich vollständig aufgab und buchstäblich die Flucht ergriff.“ (aus: Wagner, Mein Leben, zit. n. Eberlein/Hobohm S. 43)

Das Hauptwerk aus Wagners Magdeburger Zeit war aber Das Liebesverbot, nach Die Feen seine zweite Opernkomposition. Er schrieb den Text, der auf William Shakespeares Schauspiel Maß für Maß zurückgeht, selbst. In Anlehnung an die freiheitlichen Ideen des „Jungen Deutschland“, dessen prominentester Vertreter Heinrich Heine war, geht es in der Oper um nichts weniger als „den Sieg der freien Sinnlichkeit über puritanische Heuchelei“ (vgl. Eberlein/Hobohm 2010, S. 86). Nach dem Fiasko der Uraufführung wurde das Werk zu Wagners Lebzeiten nicht mehr aufgeführt. 1866 schenkte er König Ludwig von Bayern die Partitur und bezeichnete in einem handschriftlichen Zusatz auf der Titelseite das Werk als eine „Jugendsünde“. Bis 1911 wurde aus Bayreuth bzw. vonseiten Cosima Wagners eine Veröffentlichung des Textes nicht erlaubt. Erst seit den 1920er-Jahren wird es, auch in Magdeburg, gelegentlich wieder aufgeführt. Dabei werden in der Kritik durchaus „meisterhafte Züge“ hervorgehoben (vgl. Eberlein/Hobohm 2010, S. 96).

Ungeachtet der schwierigen Bedingungen war die Magdeburger Zeit für den jungen Richard Wagner eine wichtige Station auf seinem Lebensweg und ein erster Schritt in die Selbstständigkeit als eigenverantwortlicher Theaterkapellmeister mit vielfältigen dirigentischen und organisatorischen Aufgaben, die er trotz seines jugendlichen Alters so gut meisterte, dass „im Theater offensichtlich gut gesungen und musiziert“ wurde (vgl. Eberlein/Hobohm 2010, S. 132).

Magdeburger Wagnerpflege Die bereits zu Lebzeiten Wagners nach zwanzig Jahren des „Schweigens“ (vgl. Erich Böhlke, Wagnerpflege in Magdeburg einst und jetzt, Festschrift zum Wagner-Jubiläum 1934, in: Eberlein/Hobohm 2010, S. 117) mit der Tannhäuser-Premiere 1854 einsetzende und bis heute andauernde Wagnerpflege in Magdeburg manifestiert sich in zahlreichen Inszenierungen der Opern Richard Wagners. Intensiviert wurde sie nach 1890 unter dem Intendanten Arno Cabisius, z. B. mit der ersten Magdeburger Ring-Gesamtaufführung 1894. Wagners Parsifal wurde zwischen 1920 und 1924 36-mal gespielt (ebd., S. 112), und von 1934 bis 1936 erarbeitete GMD Erich Böhlke das gesamte musikdramatische Werk Wagners. Das Liebesverbot wurde u. a. im Dezember 1991 im provisorischen, zeltartigen Kuppeltheater, in das die Magdeburger Oper nach einem Brand im Mai 1990 umziehen musste, zur Aufführung gebracht. Bereits 1925 und 1936 wurde das Werk in Magdeburg mehrfach gespielt. Auch auf den heutigen Magdeburger Spielplänen hat Wagner seinen Platz gefunden (vgl. https://www.theater-magdeburg.de/spielplan/musiktheater/). Bereits 1909 wurde der Richard-Wagner-Verband Magdeburg e. V. gegründet, der sich als Teilverband des Richard-Wagner-Verbandes International e. V. der Unterstützung junger, förderungswürdiger Musikstudenten, Sänger und Instrumentalisten verschrieben hat, um diesen einen Besuch der Bayreuther Festspiele finanziell zu ermöglichen.

Werke

Richard Wagner, der im Rahmen seiner Magdeburger Stelle keine Kompositionsverpflichtung hatte, schrieb in seiner Magdeburger Zeit drei „mehr oder minder umfangreiche Werke“ (Eberlein/Hobohm 2010, S. 81):

- Musik zum allegorischen Festspiel in einem Akt Beim Antritt des neuen Jahres 1835 von Wilhelm Schmale für Chor und Orchester, WWV 36

- Ouvertüre zu Theodor Apels historischem Drama Columbus, WWV 37 A; Wagner zeichnet darin die Seefahrt von Christoph Kolumbus über den Atlantik und seine Ankunft in Amerika musikalisch nach.

- Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo, Große komische Oper, Text und Musik von Richard Wagner, WWV 38

Klangbeispiele

Das Liebesverbot, Frankfurter Opern- und Museumsorchester, Chor der Oper Frankfurt, Dirigent: Sebastian Weigle

Richard Wagner, Christopher Columbus, WWV 37, MDR-Sinfonieorchester, Jun Märkl

CD-Einspielung:

Richard Wagner: Kantaten – Ouvertüren“, darunter Beim Antritt des neuen Jahres 1835, WWV 36, Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie, Chor der Bamberger Symphoniker, Friederike Wagner (Sopran), Karl-Anton Rickenbacher (Dirigent)

Noten

Das Liebesverbot in der Petrucci Music Library/IMSLP

Columbus-Ouvertüre in der Petrucci Music Library/IMSLP

Literatur

Silke Bartlick, Richard Wagner und Bad Lauchstädt, dw.com 24.01.2013, https://www.dw.com/de/richard-wagner-und-bad-lauchst%C3%A4dt/a-16532324, zuletzt abgerufen am 18.01.2022.

Astrid Eberlein, Wolf Hobohm, Wie wird man ein Genie? Richard Wagner und Magdeburg, Oschersleben 2010.

Carl Friedrich Glasenapp, Das Leben Richard Wagners in 6 Büchern, Band 1, Leipzig: 1905, online unter: http://www.zeno.org/Musik/M/Glasenapp,+Carl+Friedrich/Das+Leben+Richard+Wagners/Erster+Band.

Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner: Sein Leben – Sein Werk – Sein Jahrhundert, München 1980.

Antonia Goldhammer, Frank Piontek, Walk of Wagner. Bad Lauchstädt / Magdeburg, Richard-Wagner-Verband International e. V., https://www.richard-wagner.org/rwvi/de/richard-wagner/walk-of-wagner/?collection_id=224, zuletzt abgerufen am 18.01.2022.

Richard Wagner, Mein Leben, Erstdruck als Privatdruck in vier Teilen, Basel 1870–1880, erste öffentliche Ausgabe: München (Bruckmann) 1911, digitalisierte Fassung unter http://www.zeno.org/Literatur/M/Wagner,+Richard/Autobiographisches/Mein+Leben.

Links

Richard-Wagner-Verband International e. V., Bad Lauchstädt / Magdeburg

Richard-Wagner-Verband Magdeburg e. V.

Richard Wagner und Bad Lauchstädt

Richard Wagner in Sachsen-Anhalt, Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland e. V.

Als erste Rarität zum Wagner-Jahr eine Komposition mit Fragezeichen: Richard Wagners „Beim Antritt des Neuen Jahres“ in Würzburg, von Peter P. Pachl, nmz online 05.01.2013

Anregungen für den Unterricht

- Wagners Columbus-Ouvertüre als Beispiel für Programmmusik: programmatischer „Inhalt“, tonmalerische Aspekte (Bearbeitung unter Verwendung des Quellentextes, s. u.)

- Entstehung der Ouvertüre im Kontext von Wagners Biografie

- Vergleich der Columbus-Ouvertüre mit Mendelssohns Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Quellentext (PDF):

Richard Wagners Äußerungen über seine Columbus-Ouvertüre (Zitat aus Richard Wagners Autobiografie Mein Leben)

SM/Mareike Ratzeburg 2021

Teile des Beitrags entstanden im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2020 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.