* 21. März 1900 in Köthen, † Ende März 1943 im KZ Sobibor, Polen

Biografie

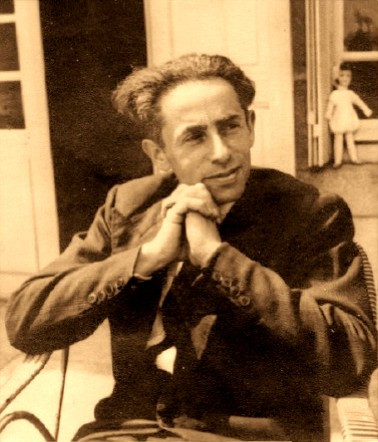

Der Komponist, Dirigent und Pianist Alfred Tokayer wurde am 21. März 1900 in Köthen als Sohn jüdischer Einwanderer aus dem im heutigen Rumänien liegenden Bistritz (Siebenbürgen) geboren. Seine Eltern betrieben über 30 Jahre lang ein Schuhgeschäft in Köthen unter dem Namen „Schuhhaus Tokayer“, ab 1912 am Buttermarkt 9.

Ersten Musikunterricht erhielt Tokayer in seiner Heimatstadt. Ab dem Studienjahr 1919/20 besuchte er das Hoch’sche Konservatorium in Frankfurt, wo zahlreiche bedeutende Musikerpersönlichkeiten seiner Zeit ausgebildet wurden, u. a. Hans Pfitzner, Paul Hindemith, Ernst Toch und Otto Klemperer. Er studierte dort Klavier, Kammermusik, Orchestrierung und Komposition. Seine bereits ein Jahr zuvor in Berlin begonnen Studien in Philosophie und Wirtschaft setzte er fort (vgl. Amaury du Closel, http://www.musiques-regenerees.fr/GhettosCamps/Camps/TokayerAlfredNotice.html).

Im Jahr 1924 erhielt Alfred Tokayer sein erstes Engagement als Kapellmeister an der Oper Bremen, wo er bis 1930 beschäftigt war. Er dirigierte dort vorwiegend Werke der leichten Muse und Operetten. Im Jahr 1927 heiratete er die nicht-jüdische Sängerin Lucie Rena. Beide gingen 1931 nach Berlin an die Volksoper, wo Tokayer u. a. mit Max Reinhardt, dem Operettenkomponisten Oscar Strauss und dem Filmkomponisten Theo Mackeben zusammenarbeitete. Dort war er auch Stimmtrainer der bekannten Schauspielerin Käthe Dorsch. Zudem orchestrierte er Operetten, insbesondere von Eduard Künneke.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde für Alfrd Tokayer und seine Eltern ein Leben als Juden in Deutschland zunehmend schwieriger. Nachdem sie sowohl ihre erst 1919 erhaltene deutsche Staatsbürgerschaft als auch Ende 1935 ihr Geschäft verloren hatten, emigrierten Moritz und Gertrud Tokayer nach Jugoslawien, Alfred floh nach Frankreich.

Obgleich die Scharen jüdischer Musiker aus Deutschland, die in Frankreich Zuflucht suchten, in der französischen Musikszene der Zeit nicht gern gesehen waren, schaffte es Alfred Tokayer, sich auch in der Fremde ein Netzwerk aufzubauen und das Beste aus seinen neuen Lebensumständen zu machen. So verkehrte er nicht nur in den musikalischen Kreisen anderer Einwanderer, sondern stellte auch den Kontakt her zu französischen Musikern wie Manuel Rosenthal und Reynaldo Hahn. Er lernte die Gräfin Lily Pastré kennen, die zahlreiche jüdische Künstler sponsorte und ihnen Unterschlupf in ihrem Haus bei Marseille gewährte. Sie ermöglichte ihm ein Einkommen und finanzierte später auch die Ausbildung seiner Tochter Irène, die nach der Scheidung der Eltern, die die Mutter auf Drängen ihrer Familie eingereicht hatte, 1938 nach Paris kam. Es gelang Alfred Tokayer wohl auch, seine Eltern nach Paris zu holen, wie ein Brief aus dem Jahr 1940 nahelegt (ebd.).

Obwohl er nicht offiziell der SACEM (französische Gesellschaft zur Wahrung von Künstlerrechten, vergleichbar mit der heutigen GEMA in Deutschland) angehören durfte, gelang es Tokayer, auch in Paris in seinem Metier zu arbeiten. Er begleitete Recitals, orchestrierte Filmmusik, u. a. für den Komponisten Maurice Thiriet, und nahm an einer Rundfunkübertragung vom Eiffelturm im Jahr 1938 als Preisträger eines Klavierwettbewerbs teil. Seine eigenen Werke registrierte er bei der SABAM, dem belgischen Pendent zur SACEM, die liberaler war und jüdische Emigranten aufnahm. Im Jahr 1936 erhielt Tokayer den Auftrag, in London die Musik zum Emigrantenfilm „Räubersymphonie“ („The Robber Symphony“) des österreichischen Regisseurs Friedrich Feher zu orchestrieren und zu dirigieren.

Nach Beginn des Krieges im Jahr 1939 und einer kurzen Internierung meldete sich Tokayer freiwillig bei der Fremdenlegion, um jeglichen Verdacht feindlicher Absichten zu zerstreuen. Er kam Ende 1939 zunächst nach Sathonay zum Militärstützpunkt der Fremdenlegion, wo möglicherweise sein Streichtrio Cantique de Sathonay entstand. 1940 wurde er zum Einsatz nach Algerien geschickt und danach nach Marokko, wo er u. a. am Konservatorium von Meknes unterrichtete. Seine eigene dreisätzige Suite Une journée de mon enfant (Anmerkung: Bei du Closel heißt es im Werktitel „enfance” für „Kindheit” und nicht „enfant” für „Kind” wie in den anderen Quellen; vgl. ebd.) dirigierte er für Radio Maroc, einen lokalen Radiosender.

Nach seiner Entlassung aus dem Kriegsdienst ging Alfred Tokayer nach Limoges, wohin zahlreiche jüdische Kollegen geflohen waren. Auch dort brachte er sich musikalisch-künstlerisch ein, gab Konzerte und führte jüdische Kinder in einem Flüchtlingsheim an die Musik heran. Mit der Besetzung von ganz Frankreich durch die Deutschen im Jahr 1942 ging er mit seiner Partnerin Mado in die Anonymität der Großstadt Paris zurück, wo er sich sicherer fühlte.

Letztendlich wurde ihm im Jahr 1943 ein erneuter Fluchtversuch nach England über Lissabon zum Verhängnis. Er und seine Freundin wurden an der Demarkationslinie festgenommen. Während Mado später freigelassen wurde, kam Tokayer zunächst in die Internierungslager Beaune-la-Rolande und Drancy, wo er zufällig seine Eltern wiedertraf. Alle drei fanden schließlich den Tod im Vernichtungslager Sobibor im besetzten Polen.

Alfred Tokayer verlor trotz widriger Umstände nie seinen Lebensmut und schaffte es, sich in jeder Lebenslage bestmöglich an die jeweiligen Bedingungen anzupassen. In einem seiner wenigen erhaltenen Briefe heißt es: “Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt, aber wir werden versuchen sie mit so viel Courage und Eleganz zu leben, wie wir es auch in glücklichen Zeiten getan haben.” (Zit. n. https://ol.wittich.de/titel/2757/ausgabe/13/2019/artikel/00000000000019356577-OL-2757-2019-48-13-0)

Musikalische Bedeutung / Werke

Das musikalische Werk Alfred Tokayers wurde von dem französischen Dirigenten Amaury du Closel und dem Ensemble „Orchestre de chambre de Roumanie“ im Jahr 2007 in Bukarest erstmalig eingespielt (CD-Hinweis s. u.). Die Aufnahme umfasst 20 Titel, wobei nicht bekannt ist, ob es sich dabei tatsächlich um das gesamte kompositorische Œuvre Tokayers handelt. Darunter sind reine Instrumentalkompositionen (u. a. La Petite Musique pour le clavecin et cordes, Cantique de Sathonay, 2 marches pour piano à 4 mains), zahlreiche Lieder mit Klavier sowie Kompositionen für Gesang und Orchester (Une journée de mon enfant, Arrière été).

Der größte Teil seiner Kompositionen entstand vermutlich während der Zeit des Exils. Lediglich Das Lied vom Wein wurde vorher komponiert. Die meisten der Werke stammen aus der Zeit vor 1939 und sind bei der belgischen Verwertungsgesellschaft SABAM registriert. Darunter sind auch die drei zentralen Melodien, die der Symphonischen Suite Une journée de mon enfant zugrunde liegen. Die Suite selbst, die aus dem Jahr 1936 stammt, ist hingegen nicht im Verzeichnis zu finden (vgl. du Closel, s. u. Literatur).

Alfred Tokayers Kompositionen sind eine Hommage an die französische Schule seiner Zeit. Es finden sich Anklänge an Maurice Ravel, die Groupe des Six und besonders an Francis Poulenc. Doch auch Spuren seiner Wurzeln in der Musik Zentraleuropas sind erkennbar, besonders in der Orchestration des 1. Satzes der Suite Une journée de mon enfant, die an Gustav Mahler erinnert. Die Struktur des Werkes ist collagenartig, indem jeder der drei Sätze mit einem Lied beginnt, gefolgt von reinen Orchesterteilen sowie einem weiteren Lied in Satz 3.

Die Texte von Tokayers Liedern sind allesamt in französischer Sprache (Ausnahme: Das Lied vom Wein), da er diese wohl schon sehr bald gut beherrschte und er sich an sein Gastgeberland assimilieren wollte. „Es sind impressionistische Preziosen mit anspruchsvoller Harmonik und melancholischen Texten, die teils von Tokayers Gefährtin in Paris stammen.“ (Johannes Killyen 2022)

Alfred Tokayers Tochter Irène Tokayer-Curie, die neben Amaury du Closel maßgeblich an der Aufarbeitung von Leben und Werk ihres Vaters in den späten 2000er-Jahren beteiligt war, sagte über dessen Kindheit in Köthen: “Die Kindheit meines Vaters in Köthen war nahezu idyllisch. Er hatte nicht nur ein gutes Elternhaus. Er konnte in seinem Milieu aufblühen. Er war ein glücklicher Mensch, der bis zum Schluss Hoffnung und Glauben hatte. Alles weist auf eine glückliche Kindheit und Jugend hin, die ihm dafür die Grundlage gegeben hat. Auch dafür, sein kurzes Leben mit Mut zu leben.”(https://www.mz.de/lokal/koethen/die-viele-musik-und-die-leckeren-cremeschnittchen-2456294)

Etwa seit dem Jahr 2008 wird in seiner Heimatstadt Köthen zunehmend an das Schicksal Alfred Tokayers und seiner jüdischen Leidensgenossen erinnert und seine Musik der Vergessenheit entrissen. Das französische Ensemble “Voix Etuffeés” (Verstummte Stimmen) unter der Leitung von Amaury du Closel spielte zum 70. Jahrestag der sogenannten “Reichskristallnacht” im Jahr 2008 Musik von Alfred Tokayer im Bach-Saal des Schlosses, 2010 wurden vor dem Haus Buttermarkt 9 drei Stolpersteine für ihn und seine Eltern verlegt. In den letzten Jahren waren es zunehmend die beiden jungen Künstlerinnen Derya Atakan (Sopran) und Nina Gurol (Klavier), die sich der Lieder von Alfred Tokayer annahmen und diese in mehreren Konzerten aufführten. Das Veranstaltungszentrum Köthen bot im März 2022 im Rahmen des Projektes „Neue Kulturen des Miteinanders – Ein Schloss als Schlüssel zur Region“, gefördert im Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes (s. https://www.schlossbund.de/), eine von Stadtarchivarin Monika Knof geführte Erkundung Köthens auf den Spuren von Alfred Tokayer an, die mit einer abendlichen Aufführung seiner Lieder ihren Abschluss fand.

Klangbeispiele

Une journée de mon enfant: I., Alfred Tokayer (Œuvres complètes), Orchestre de chambre de Roumanie, Amaury du Closel, Elsa Lévy, Anima-Records

Prière sans paroles, pour violon et piano, Alfred Tokayer (Œuvres complètes), Cécile Peyrol, Bertrand Giraud, Anima-Records

In Erinnerung an Alfred Tokayer: Erkundung und Konzert, live übertragen am 24.03.2022 vom Veranstaltungszentrum Köthen im Rahmen des Projektes „Neue Kulturen des Miteinanders – Ein Schloss als Schlüssel zur Region“, gefördert im Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes

CD:

Alfred Tokayer – Œuvres complètes, Amaury du Closel, Orchestre de chambre de Roumanie, Anima-Records 2007

Literatur

Amaury du Closel, ALFRED TOKAYER: UN COMPOSITEUR DANS LA TOURMENTE, http://www.musiques-regenerees.fr/GhettosCamps/Camps/TokayerAlfredNotice.html, abgerufen am 15.05.2022.

Johannes Killyen, Vergessener Sohn Köthens, Mitteldeutsche Zeitung, Kultur & Leben, Wochenende 26./27. März 2022.

Links

Alfred Tokayer | Wo gehst du hin mein Herz, Dokumentarfilm: Monika Knof (Köthener Stadtarchivarin), Derya Atakan (Sopran), Nina Gurol (Klavier)

Fünf Schaufenster in Köthener Innenstadt erzählen über vertriebene jüdische Händler in der Stadt, von Karl Ebert, Mitteldeutsche Zeitung, 04.10.2021,

Die viele Musik und die leckeren Cremeschnittchen, von Lothar Gens, Mitteldeutsche Zeitung, 23.10.2008

Stolpersteine halten Erinnerung lebendig, von Matthias Bartl, Mitteldeutsche Zeitung, 28.10.2010

Konzerte: Ensemble bewahrt die Erinnerung

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

SM 2022