* 11.04.1779 in Berlin, † 17.11.1826 in Hamburg

Biografie

Caroline Louise Reichardt wurde am 11. April 1779 als Tochter der Sängerin und Komponistin Juliane Reichardt, geb. Benda, und des königlich-preußischen Hofkapellmeisters, Komponisten und Musikschriftstellers Johann Friedrich Reichardt in Berlin geboren. Ihr Großvater mütterlicherseits war der Hofmusiker und -compositeur Franz Benda. Obgleich Louises Mutter schon 1783, als das Kind gerade vier Jahre alt war, starb und sich die Familienverhältnisse in der Folge für die Tochter nicht einfach gestalteten, gehörte sie zu jenem Kreis privilegierter Mädchen, denen es im ausgehenden 18. Jahrhundert möglich war, sich musikalisch zu bilden und die Musik sogar zu ihrem Beruf zu machen (vgl. Boffo-Stetter 2000, S. 59). Nachdem der Vater seine zweite Ehe mit der verwitweten Johanna Hensler, geb. Alberti, aus Hamburg geschlossen hatte, die ihrerseits drei Kinder in die neue Familie einbrachte, wurden im Lauf der Zeit weitere fünf Kinder geboren. Louise hatte als älteste Tochter bereits mit 14 Jahren den Haushalt zu führen und sich weitgehend um die Erziehung ihrer jüngeren Geschwister zu kümmern. Geregelten musikalischen Unterricht erhielt sie offenbar nicht, vielmehr bildete sie sich wohl weitgehend autodidaktisch im Harfe- und Gitarrespiel (ebd., S. 61, 62), vermutlich ebenso im Klavierspiel und Gesang. Im Jahr 1794 zog die Familie von Berlin nach Giebichenstein nahe Halle, wo Johann Friedrich Reichardt im gleichen Jahr das „Kästnersche Gut“ erworben hatte, dessen Gartensaal sich bald zum Treffpunkt der Dichter und Gelehrten, zum sogenannten Giebichensteiner Dichterparadies, entwickeln sollte.

Für Reichardts musikalisch begabte Tochter bot sich die Gelegenheit, im gastfreundlichen Hause ihres Vaters die berühmtesten Dichter der Zeit kennenzulernen und mit ihnen in geistigen Austausch zu treten. Dazu zählten Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Tieck, Novalis (Friedrich Ludwig von Hardenberg), Clemens Brentano und Achim von Arnim, auch Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schleiermacher, die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Johann Heinrich Voss und die späteren Schwiegersöhne Reichardts, Heinrich von Steffens und Karl von Raumer (vgl. Thater 2009, S. 126, 127).

Wie in den Quellen berichtet wird, hatten alle Töchter Reichardts schöne Stimmen, doch blieb ihnen verwehrt, ihre Musikalität in öffentlichen Konzerten zu präsentieren. Lediglich in Privatzirkeln und in Kirchenkonzerten war es Louise und ihren Schwestern erlaubt aufzutreten, was den Schluss zulässt, dass der Salinedirektor in der Erziehung seiner Töchter eher bürgerliche Ansichten vertrat. Dennoch riefen Louises vielseitige geistige und musikalische Talente viel Bewunderung hervor, obgleich ihr Äußeres infolge einer Pockenerkrankung in jungen Jahren durch Gesichtsnarben entstellt war (vgl. Boffo-Stetter 2000, S. 62, 63). Zweimal war Louise verlobt, hatte jedoch durch Unglücksfälle unter außergewöhnlichen Umständen beide Männer verloren. Der Dichter Friedrich August Eschen verunglückte tödlich im Jahr 1800 bei einer Bergwanderung in der Schweiz. Drei Jahre später starb ihr nunmehriger Verlobter, der Maler Franz Gareis, auf einer Studienreise in Florenz an der Ruhr. Als älteste und unverheiratete Tochter fühlte sie sich in der Folge für ihre Familie besonders verantwortlich und entschied, die Kunst zum Mittelpunkt ihres Lebens zu machen (ebd., S. 64).

Nachdem 1806 das elterliche Gut Giebichenstein von französischen Truppen geplündert worden war, verarmte die Familie und Louise fasste den Entschluss, ihr durch professionelle Musikausübung bzw. -vermittlung aus der existentiellen Notlage herauszuhelfen. Zunächst besserte sie zusammen mit ihren Schwestern das Haushaltsgeld mit Handarbeiten und Gesangsunterricht auf. 1807 gründete sie einen kleinen Chor, mit dem sie Vokalmusik von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach sowie alte italienische Kirchenmusik einstudierte. Darüber hinaus war in ihr über einige Jahre der Wunsch gewachsen, sich als Gesangslehrerin in einer größeren Stadt selbstständig zu machen, wie ihrem Briefwechsel mit Wilhelm Grimm, Achim von Arnim und Bettina Brentano zu entnehmen ist. Im Jahr 1809 gelang Louise mit dem zuvor eingeholten Einverständnis des Vaters die Realisierung ihres Wunsches. Sie zog nach Hamburg, um als Privatlehrerin zunächst Unterricht in Gesang, später auch in Klavier zu erteilen.

Vermutlich um 1814 eröffnete Louise die erste Musikschule in Hamburg, an der sie mit einer kurzen Unterbrechung aufgrund eines fünfmonatigen Englandaufenthaltes (1819) bis zum Jahr 1826 unterrichtete. Von ebensolcher Bedeutung für das Hamburger Musikleben erwies sich die Gründung eines Chorvereins gemeinsam mit dem Hamburger Pianisten und Komponisten Johann Heinrich Clasing, mit dem sie seit 1816 öffentliche Konzerte veranstaltete und in den Folgejahren mehrere große Musikfeste, auch in anderen Städten und im Norden Deutschlands, mit legendären Aufführungen Händelscher Kompositionen (z. B. Judas Maccabäus, Messias) wie auch von Mozarts Requiem ins Leben rief. Sie übertrug Texte ins Deutsche, studierte Chorpartien ein und war vermutlich auch als Dirigentin tätig (vgl. Boffo-Stetter 1996, S. 98–117). Bekannt war Louise Reichardt in Hamburg nicht nur als Musikpädagogin und Chorleiterin, sondern auch als geschätzte Komponistin vorrangig von Liedern auf Texte ihrer literarischen Freunde, die sie für eine Besetzung mit Singstimme und Pianoforte oder Gitarre vertonte. In Anlehnung an den alten italienischen A-cappella-Stil schuf sie auch Choräle, welche ihre Bemühungen um die „wahre“ Kirchenmusik dokumentieren wie auch ein Zeugnis ihrer tiefen Religiosität liefern. Hoch geachtet und verehrt starb Louise Reichardt nach längerer Krankheit am 17. November 1826 in der Hansestadt im Alter von nur 47 Jahren.

Musikhistorische Bedeutung

Als Komponistin, Musikpädagogin und -organisatorin vermochte Louise Reichardt einen wichtigen Beitrag zur Institutionalisierung des Musiklebens zu leisten. Sie übte bereits im frühen 19. Jahrhundert eine Berufstätigkeit aus, obgleich es zu dieser Zeit für eine bürgerliche Frau grundsätzlich als nicht schicklich galt, erwerbstätig zu sein (vgl. Boffo-Stetter 2000, S. 67). Zu Lebzeiten fand sie für ihre Tätigkeiten große Anerkennung, wie beispielsweise aus dem im März 1827 wenige Wochen nach ihrem Tod veröffentlichten Nekrolog hervorgeht, der in der “Allgemeinen musikalischen Zeitung” erschien. Die verstorbene Musikerin, so heißt es, sei „durch den Wohllaut, der in ihr lebte, weit und breit bekannt geworden“ und habe als „Meisterin des Gesanges“ (AmZ 29 [1827], Sp. 165) besondere Verdienste erworben. Die besondere Wertschätzung, die in den Folgejahren etlichen ihrer überlieferten Lieder und Chöre entgegengebracht wurde, ist in der ersten umfangreichen Monographie über die Reichardt-Tochter von Martin Gottlieb Wilhelm Brandt (1858) dokumentiert: „Viele ihrer Kompositionen fanden durch ihre eigenthümliche Tiefe einen allgemeinen Eingang und sind selbst populärer geworden als die Reichardtschen [gemeint sind die Lieder ihres Vaters], wahre Volksgesänge, so daß man sie wohl, ihrer großen Zartheit ungeachtet, auf den Straßen von Dienst- und Bauernmädchen singen hörte, und selbst jetzt sind sie dort kaum ganz vergessen.“ (Brandt 1858, S. 13)

Trotz dieser offensichtlich großen Popularität erfuhr Louise Reichardt in der Musikgeschichtsschreibung des ausgehenden 19. wie auch des beginnenden 20. Jahrhunderts eine eher verhaltene, auch ambivalente Bewertung und galt sogar lange Zeit als vergessen. Erst im Zusammenhang mit der beginnenden Frauenmusikforschung um 1980 wurde die Musikerin wiederentdeckt und ihr tatsächliches kompositorisches, interpretatorisches und musikpädagogisches Wirken angemessen gewürdigt.

„Louise Reichardt […] beschließt die Reihe der bürgerlichen Komponistinnen, die aus der Berliner Liederschule hervorgegangen sind [wie z. B. ihre Mutter Juliane Reichardt, ferner Corona Schröter in Weimar oder Wilhelmine Brandes in Hamburg]. Ihre musikalische Sprache ist die einer typischen Übergangszeit. […] In ihrer geistigen Grundhaltung ist Louise bereits ganz Romantikerin […] Doch die eigentlich große Zeit der romantischen Komponistinnen sollte mit einer vom Berliner Stil völlig emanzipierten Tonsprache, mit Frauen wie Fanny Hensel, Johanna Kinkel, Clara Schumann und Josephine Lang erst einige Jahre nach ihrem Tod beginnen.“ (Zit. n. Weissweiler 1999, S. 153, 154)

Das künstlerische und musikpädagogische Lebenswerk von Louise Reichardt, ihr Beitrag zur Professionalisierung der Musikausbildung in Deutschland, ebenso zur Händel-Renaissance wie auch zur Entwicklung romantischer Liedästhetik sollten daher von der Nachwelt nicht gering geschätzt werden.

Werke

Während ihrer Hallenser Jahre wandte sich Louise Reichardt der Lyrik der jungen frühromantischen Dichter ihrer Zeit zu, die sie zumeist durch Besuche auf dem Giebichensteiner Gut ihres Vaters kennengelernt hatte, und entfaltete insbesondere nach 1800 eine rege kompositorische Tätigkeit.

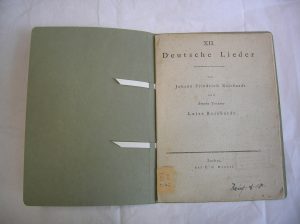

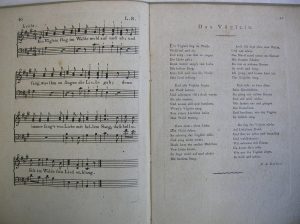

Erste Veröffentlichungen von vier Liedern Louise Reichardts finden sich in der von Johann Friedrich Reichardt im Jahr 1800 publizierten Liedsammlung XII Deutsche Lieder, Zerbst 1800, darunter auch Das Vöglein auf eine Dichtung ihres Verlobten Friedrich August Eschen. Dieses wie auch drei weitere in der Sammlung enthaltene Lieder der Reichardt-Tochter auf Texte von Ludwig Tieck und nochmals Friedrich August Eschen verdeutlichen mit ihren volksliedähnlichen strophischen Gesängen ihre künstlerische Herkunft als „Kind“ der Berliner Liederschule.

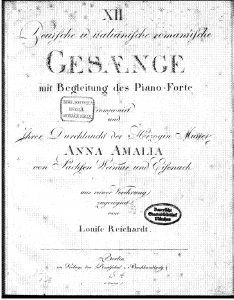

Louise Reichardt veröffentlichte in den Folgejahren XII Deutsche und italienische romantische Gesänge (1806), Zwölf Gesänge mit Begleitung des Forte-Piano (1810), Sei Canzoni di Metastasio coll Piano-Forte, Hamburg (ca. 1811) und viele weitere Liederzyklen, welche in melodischer und harmonischer Hinsicht bereits stark erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten aufweisen.

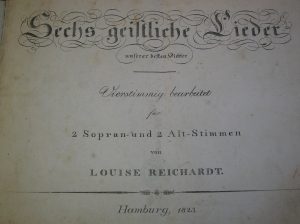

Mit mehr als 90 überwiegend im Druck und in verschiedenen Sammlungen vorliegenden Liedern und Chören hat Louise Reichardt ein umfangreiches kompositorisches Werk geschaffen. Ein umfassendes Verzeichnis der veröffentlichten Werke teilt Boffo-Stetter mit (vgl. Boffo-Stetter 1996, S. 135–137). Weitere Sammlungen mit Liedern von Louise Reichardt sind neben den genannten u. a.: Sechs Lieder von Novalis mit Begleitung des Piano-Forte, Hamburg (1819), Sechs geistliche Lieder unserer besten Dichter, vierstimmig bearbeitet für 2 Sopran- und 2 Alt-Stimmen von Luise Reichardt, Hamburg (1823), Christliche, liebliche Lieder gesammelt und herausgegeben von Luise Reichardt, Leipzig (verm. 1836).

Als Teil des Landesprojektes Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert widmete sich die von Dezember 2008 bis April 2009 gezeigte Ausstellung im halleschen Christian-Wolff-Haus unter der Thematik Frauenbilder – Frauenleben des 18. Jahrhunderts in Halle der Frauenemanzipation (Ausstellungsplakat hier). Das vorangestellte Zitat der Philosophin Dorothea Schlözer „Weiber sind nicht in der Welt, bloß um Männer zu amüsieren…“ unterstrich den Aspekt, dass selbstbewusste Frauen im 18. Jahrhundert durchaus einen Anspruch auf Gelehrsamkeit einforderten, da sie doch ebenso wie ihre männlichen Zeitgenossen über Verstand und Vernunft verfügten (vgl. Steffen Thater, Kulturfalter Dezember 2008). Zu prominenten Beispielen weiblicher Emanzipation werden „gelehrte“ Frauenzimmer gezählt, die als Wissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen oder Künstlerinnen wirkten, so die erste promovierte deutsche Ärztin Dorothea Christiane Erxleben, die Dichterin und Philosophin Johanna Charlotte Ziegler und auch die Musikerin Louise Reichardt.

Klangbeispiele

Louise Reichardt, Unruhiger Schlaf , Susan Owen-Leinert, Sopran und Mark Ensley, Klavier, Rudi E. Scheidt School of Music at

The University of Memphis

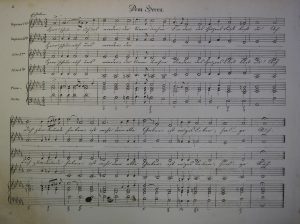

Herr, schaue auf uns nieder – Luise Reichardt , Chamber Singers of Keene, unter dem Titel Dem Herrn veröffentlicht in Louise Reichardt: Sechs geistliche Lieder unserer besten Dichter (ursprünglich für Frauenchor, s. Notendruck oben)

CD-Einspielungen:

2 CDs: Women Composers. The Lost Tradition Found

CD 1, Nr. 12: Hier liegt ein Spielmann begraben (von Louise Reichardt)

CD 1, Nr. 13: Betteley der Vögel (von Louise Reichardt)

CD: Von Goethe inspiriert. Lieder von Komponistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts, Künstler: Elisabeth Scholl, Burkhard Schaeffer (Klavier)

Nr. 12: Schäfers Klagelied (von Louise Reichardt)

2 CDs: Songs by Schubert’s Friends and Contemporaries

CD 1, Nr. 6: Hinüber wall ich (von Louise Reichardt) aus Hymnen an die Nacht (Novalis)

Noten

Louise Reichardt in der Petrucci Music Library (kostenlose Noten zum Download)

Notenausgaben bei WorldCat (weltgrößte bibliografische Datenbank)

Notenausgaben bei “Notenlager” (Notenversand)

Literatur

Martin Gottlieb Wilhelm Brandt, Leben der Luise Reichardt. Nach den Quellen dargestellt, Karlsruhe 1858.

Iris Boffo-Stetter, Luise Reichardt als Musikpädagogin und Komponistin. Untersuchungen zu den Bedingungen beruflicher Musikausübung durch Frauen im frühen 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1996 (= Beiträge zur Geschichte der Musikpädagogik 4).

Iris Boffo-Stetter, „Luise Reichardt (1779-1826)“, in: Annäherung XI – an sieben Komponistinnen. Mit Berichten, Interviews und Selbstdarstellungen, hrsg. von Clara Mayer, Kassel 2000, S. 58–82.

Christine Klein, „Zur Rolle der Frau in der bürgerlichen Musikpflege am Beispiel der Louise Reichardt (1779-1826)“, in: Bürgerliches Musizieren im mitteldeutschen Raum des 18. Jahrhunderts. Protokoll der wissenschaftlichen Tagung zur regionalen Musikgeschichte am 19. und 20. Mai 2009 in Quedlinburg, Halle (Saale) 2010, S. 46–61.

Gisela Licht, “Louise Caroline Reichardt. Liederkomponistin – eine der ersten Musikpädagoginnen des 19. Jahrhunderts – oder die unbekannte Tochter eines bekannten Vaters”, in: Halle zur Goethezeit, Halle 1999, S. 60–66.

Hans-Günter Ottenberg, Art. „Reichardt, Louise“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neubearb. Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 13, Kassel u. a. 2005, Sp. 1488–1489.

Steffen Thater, „Luise Reichardt – Musikpädagogin und Komponistin“, in: Frauen im 18. Jahrhundert. Entdeckungen zu Lebensbildern in Museen und Archiven in Sachsen-Anhalt, hrsg. von Thomas Weiss, unter Mitarbeit von Katrin Dziekan und Ingo Pfeifer, Halle (Saale) 2009 (= Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert 4), S. 126–127.

Götz Traxdorf, “Die Komponistin und Musikpädagogin Luise Reichardt”, in: Frauen im 18. Jahrhundert. Entdeckungen zu Lebensbildern in Museen und Archiven in Sachsen-Anhalt, hrsg. von Thomas Weiss, unter Mitarbeit von Katrin Dziekan und Ingo Pfeifer, Halle (Saale) 2009 (= Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert 4), S. 103–112.

Eva Weissweiler, Komponistinnen aus 500 Jahren, Frankfurt/Main 1981. Überarbeitete Neuausgabe als: Komponistinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine Kultur- und Wirkungsgeschichte in Biographien und Werkbeispielen, München u. a. 1999, S. 153–162.

Links

Louise Reichardt im Volksliederarchiv

Edierte Briefe von und an Louise Reichardt

Werke von und über Louise Reichardt in der Deutschen Digitalen Bibliothek

Reichardts Töchter-Orchester (Website vom Objekt5 nahe Reichardts Garten)

FrauenOrte – Frauengeschichte in Sachsen-Anhalt

Musik und Gender im Internet (Artikel über Louise Reichardt)

Materialien für den Unterricht

Arbeitsblätter (PDF):

Louise Reichardt (1779–1826) im Spiegel der Rezeptionsforschung (für Sekundarstufe II; Lösungsblatt für Lehrer*innen sowie die Word-Datei des Schüler-Arbeitsblattes auf dem Landesbildungsserver)

Louise Reichardt: Hand-out zum Arbeitsblatt (Quellentexte)

Das Arbeitsblatt kann auch in Gruppen bearbeitet werden, indem jede Gruppe 1–2 Texte unter den gegebenen Aufgabenstellungen auswertet.

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

CK 2018