* 17. Juli 1871 in New York, † 13. Januar 1956 ebd.

Biografie

Dass der in New York als Sohn deutscher Eltern geborene Maler, Graphiker, Karikaturist und Bauhausmeister Lyonel Feininger auch komponiert hat, ist spätestens seit 2019, dem Jahr des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums, zunehmend ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt.

Feininger entstammt einem musikalischen Elternhaus: Sein Vater, Karl Feininger, war Konzertgeiger, seine Mutter Sängerin. Mit 16 Jahren holten die Eltern ihren Sohn, der ein begabter Violinspieler war und in seiner Heimat als „Wunderkind“ galt, nach Deutschland nach, wo sie sich gerade auf einer Konzertreise aufhielten. Er sollte dort am Leipziger Konservatorium Musik studieren, um Berufsgeiger zu werden. Doch bereits auf der Überfahrt änderte der junge Feininger seine Pläne, da ihm das reine Reproduzieren von Musik auf dem Instrument nicht genügte. Mit dem Einverständnis des Vaters nahm er an der Hamburger Gewerbeschule Zeichenunterricht. Ein Jahr danach ging er zur Weiterführung seines Studiums an die Preußische Akademie nach Berlin, wo er mit dem Organisten Fred Werner zusammenwohnte und später viele Jahre als Karikaturist arbeitete.

Nach einer 1901 geschlossenen kurzen Ehe mit der Pianistin Clara Fürst, mit der er zwei Töchter hatte, heiratete Feininger 1908 die Künstlerin Julia Berg. Drei Söhne – Andreas, Laurence und Theodore Lux – gingen aus dieser Beziehung hervor.

Trotz seiner Erfolge als Karikaturist für Zeitungen und Zeitschriften ließ die Musik Feininger nicht los. Als Autodidakt am Klavier lernte er das Wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach kennen, den er glühend verehrte. So schrieb er einmal in einem Brief an seine Frau Julia: „Bach, weißt du, Bach, wenn ich ihn höre, so wie heute, oh da kann ich nicht sagen, was in mir für eine Welt aufgeht!…“ (zit. n. https://hallespektrum.de/nachrichten/kultur/feininger-fuers-ohr/349999/, zuletzt abgerufen am 20.04.2020). Durch hartnäckiges Üben – oft mehr als sechs Stunden am Tag – konnte er bald alle 48 Präludien und Fugen auswendig spielen und von jedem beliebigen Ton aus transponieren.

Lyonel Feininger war schon 36 Jahre alt, als er sich zunehmend der Malerei zuwandte, ab 1911 unter dem Einfluss des Kubismus. 1919 wurde er von Walter Gropius als erster Meister an das neu gegründete Bauhaus nach Weimar berufen. Der synästhetische, ganzheitliche Ansatz des Bauhauses ließ die Künstler nach Überschneidungen zwischen den einzelnen Genres suchen. So hatte insbesondere die Konstruktivität der Fugen Bachs bereits in den Vorkriegsjahren im Rahmen einer „allgemeinen Bach-Renaissance zu Anfang des 20. Jahrhunderts“ (Jewanski 2016) Einzug in die Malerei gehalten. Es entstanden Werke wie „Hommage á Johann Sebastian Bach” von Georges Braque (1912) und „Fuga“ (1914) von Feiningers späterem Bauhaus-Kollegen Wassily Kandinsky. Paul Klee, der 1921 ans Bauhaus kam, gestaltete im selben Jahr sein Gemälde „Fuge in Rot“.

Lyonel Feininger wandte sich in Weimar wieder stärker der Musik zu und komponierte von 1921 bis 1927 dreizehn Fugen, drei für Klavier und zehn für Orgel. 1924 wurde zum ersten Mal ein Stück von ihm im Meistersaal des Bauhauses öffentlich präsentiert. Der Erfolg dieser Aufführung bestärkte ihn darin, weiter „auf autodidaktischem Wege Musik zu gestalten“ (zit. n. v. Maur 1989, S. 349).

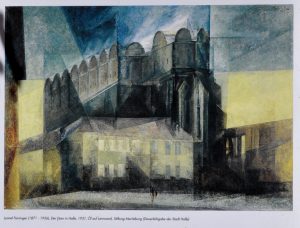

1926 wechselte das Bauhaus nach Dessau und Familie Feininger zog dort in eines der neu erbauten Meisterhäuser. 1931/32 arbeitete Feininger im Auftrag der Stadt Halle (Saale) an 11 Stadtansichten, die heute zu seinen berühmtesten Werken zählen, u. a. die Marktkirche und der Rote Turm. Er residierte dabei in einem Atelier im Torturm der Moritzburg in Halle.

Dank der Unterstützung des Quedlinburger Architekten und Kunstsammlers Hermann Klumpp (1902–1987) konnte Lyonel Feininger, dessen Kunst von den Nationalsozialisten als „entartet“ eingestuft wurde, 1937 mit seiner Familie Deutschland verlassen. Er lebte bis zu seinem Tod 1956 als freier Künstler in New York.

Musikhistorische Bedeutung / Werke

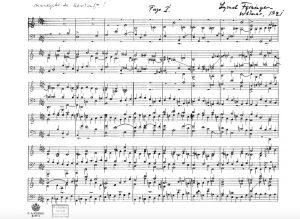

Erst im Alter von 50 Jahren lernte Feininger Bachs Kunst der Fuge kennen. Er war dermaßen überwältigt, dass er beschloss, autodidaktisch eigene Fugen zu komponieren. Am Harmonium in seinem Maleratelier entstanden seine 13 Werke. Feiningers Notenhandschrift ist die eines Künstlers, wie seine Original-Manuskripte zeigen (s. u.). Mit Hilfe einer Schablone aus Zink, in die er Notenköpfe, Schlüssel und Pausen eingeschnitten hatte, setzte er Noten und Zeichen mit einem spitzen Bleistift auf das Notenpapier. Er verwandte z. T. für Interpreten schwierig zu spielende Tonarten mit vielen Vorzeichen, so z. B. sechs „b“ bei der 1. Fuge für Klavier.

„Feiningers Fugenwerk steht bei allem erstaunlichen Reichtum an chromatischer Modulation und struktureller Verarbeitung wie Engführung, Umkehrung und Spiegelung weitgehend im Bannkreis von Bach, zumal ihre kontrapunktische Architektur auf dem System der Tonalität basiert. Gewisse dissonantische Steigerungen verraten jedoch den Zeitgenossen, dessen Themen aber sonst überwiegend aus längeren Notenwerten gebildet und daher nicht sehr dynamisch sind.“ (v. Maur 1998, S. 349 f.) Die Ausarbeitung der Kontrapunktik steht in Feiningers Kompositionen gegenüber den anderen musikalischen Parametern im Vordergrund.

Allerdings konstatiert der hallesche Komponist Thomas Buchholz, der sich im Rahmen eines Auftragswerkes der Anhaltischen Philharmonie Dessau im Jahr 2018 intensiv mit den Feininger-Fugen beschäftigt hatte, aus Komponistensicht durchaus handwerkliche Defizite und mangelnde „Kenntnisse des Kontrapunktierens“ bei Feininger. Zu den Fugen schreibt er: „Sie sind keine Stilkopien der Musik Bachs, auch wenn hie und da mit gewissen ‚Barockismen‘ geliebäugelt wird. Sie haben auch teilweise erhebliche Satzfehler, die kaum als künstlerische Freiheit im Umgang mit einer alten Form bewertet werden können. […] Selbstverständlich können die Fugen Feiningers schon aus rein handwerklichen Aspekten einem so hohen Anspruch nicht genügen und vielleicht war es auch nicht Feiningers Absicht, einen Wettstreit in Fugenkomposition zu gewinnen. Schon die handschriftliche Bemerkung am Ende seiner ersten Fuge, dass doch alles falsch sei, zeugt davon, dass er sein Unvermögen beim Verfassen der Fugen vielleicht spürte, ohne es konkret benennen zu können.“ (http://www.buchholz-komponist.de/KomFeiningerfraktale.html, zuletzt abgerufen am 20.04.2020)

Im Sinne einer gegenseitigen Durchdringung der Künste versuchte Feininger aber auch, die „vielstimmig aufeinander bezogene Komplexität und gleichzeitige Durchschaubarkeit“ (vgl. https://hallespektrum.de/nachrichten/kultur/feininger-fuers-ohr/349999/, s. o.) der Bach’schen Kompositionen auf seine Malerei zu übertragen und eine „klare Raumgestaltung“ (Jewanski 2016) sowie thematische und formale Bezüge innerhalb der Bilder herzustellen. Besonders das Konstruktivistische und Architektonische in seinem Malstil lässt sich aus seiner intensive Beschäftigung mit dem musikalischen Kompositionsprinzip der Fuge herleiten. Feininger verwendet allerdings nie musikalische Begriffe für seine Bilder, wie es bei anderen Malern seiner Zeit der Fall ist.

Feiningers kompositorisches Werk fand lange Zeit wenig Beachtung. Im Jahr 2006 erschien erstmals eine (inzwischen leider vergriffene) CD mit den Orgelfugen, interpretiert von neun verschiedenen Organisten. Der auch im Jazz- und Popbereich erfahrene Komponist und Pianist Lutz Gerlach brachte anlässlich des Bauhaus-Jubiläums 2019 in mehreren Konzerten zusammen mit der Pianistin Ulrike Mai die Musik Feiningers an Klavier und Keyboard jenseits einer werktreuen barocken Interpretation zur Aufführung, ergänzt durch vom jeweiligen Werk ausgehende Improvisationen.

Feiningers Malerei inspirierte u. a. Kompositionen wie den Klavierzyklus Feininger Impulse von Kurt Dietmar Richter (1931–2019) aus dem Jahr 1988. Im Jahr 2018 entstand im Auftrag der Anhaltischen Philharmonie Dessau die Komposition FEININGER FRAKTALE für Orchester von Thomas Buchholz.

In Quedlinburg eröffnete 1986 die Lyonel-Feininger-Galerie, die mit dem Nachlass von Hermann Klumpp (s. o. Biografie) den größten Einzelbestand mit Werken Feiningers aufbewahrt. Im Jahr 2023 wurde die Galerie in „Museum Lyonel Feininger. Welterbestadt Quedlinburg” umbenannt.

Das Neue Städtische Gymnasium in Halle (Saale) trägt seit dem 1. Februar 2020 offiziell den Namen Lyonel-Feininger-Gymnasium. Anlässlich einer Festwoche im Oktober 2021 wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein „Billy on stage” e. V. und unter Anwesenheit des Feininger-Enkels Conrad Feininger ein englischsprachges Musical über Lyonel Feininger mit Texten und Musik von Eva-Maria Schön uraufgeführt (Informationen hier).

Klangbeispiele

Lyonel Feininger – Fuge I (1921), Interpretin: Viviane Goergen, von der CD „Feininger Impulse“

Lyonel Feininger – Fuge IX e-Moll (Weimar 1923), Dietrich Modersohn, Johanneskirche zu Saalfeld

CD-Einspielungen:

Lyonel Feininger: Fugenkompositionen für Orgel, AllMusic, mit Klangbeispielen

Stefan Nusser – Orgelmusik aus Dessau, jpc, Klangbeispiel 7: Lyonel Feininger, Fuge Nr. 13 D-Dur

CD mit 5 Fugen von Lyonel Feininger, adaptiert für Akkordeon und Bassklarinette, Duo Stock – Wettin: Susanne Stock (Akkordeon) und Georg Wettin (Bassklarinette), Klangbeispiel: Lyonel Feininger, Fuge VI

Noten zum Download

Lyonel Feininger, Fuge Nr.1 für Klavier in es-Moll (Petrucci Music Library, Original-Handschrift)

Literatur

Jörg Jewanski, Art. „Feininger, Lyonel“, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., veröffentlicht November 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/55995.

Karin von Maur, „Feininger und die Kunst der Fuge“, in: Musikwissenschaft zwischen Kunst, Ästhetik und Experiment. Festschrift Helga de la Motte-Haber zum 60. Geburtstag, hrsg. von Reinhard Kopiez, Barbara Berthelmes, Geiner Gembris, Josef Kloppenburg, Heinz von Loesch, Hans Neuhoff, Günther Röttere, Christian Martin Schmidt, Würzburg 1998.

Links

Die Feiningers. Ein Familienbild am Bauhaus, Sonderausstellung in der Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg 2019

Der Kontrapunkt auf der Leinwand – Der Maler Lyonel Feininger als Komponist, SWR 2 am 11.11.99, Musikfeuilleton

Musik am Bauhaus. Vom Aufbau der lebendigen Form, Deutschlandfunk am 16.04.2019, von Carolin Naujocks

Museum Lyonel Feininger. Welterbestadt Quedlinburg

Feininger für´s Ohr, Konzerte mit Lutz Gerlach und Ulrike Mai (hallespektrum)

Materialien zum Download

Arbeitsblatt (PDF):

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

SM 2020, letzte Aktualisierung Oktober 2023