* 09. November 1723 in Berlin, † 30. März 1787 ebenda

Biografie

Anna Amalia von Preußen wurde am 09. November 1723 in Berlin geboren. Als zwölftes Kind und sechste Tochter des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen und seiner Frau Sophie Dorothea von Hannover trägt sie auch den Titel „Anna Amalia, Prinzessin von Preußen“. Sie betätigte sich als Musikerin und Komponistin, Konzertveranstalterin und Musikaliensammlerin und nahm als unverheiratete Adlige in späteren Jahren bis zu ihrem Tod am 30. März 1787 die Position der Äbtissin im Stift von Quedlinburg ein.

Schon in frühen Kinderjahren war Anna Amalia sehr von der Musik begeistert. Das hat sie unter anderem ihrem älteren Bruder Friedrich II. von Preußen, dem späteren Thronfolger Friedrich dem Großen, zu verdanken, der Flöte spielte und gelegentlich komponierte. Von ihm erhielt sie erste musikalische Anregungen im Instrumentalspiel und möglicherweise auch im Gesang. Erst mit 17 Jahren wurde Anna Amalia durch den Berliner Domorganisten Gottlieb Hayne regelmäßig in der Musik unterrichtet, und zwar in den Fächern Orgel und Klavier, evtl. auch im Gesang. Zusätzlich erlernte sie bei ihm die Grundlagen des Flöte- und Violinspiels. Ihre jugendliche Begeisterung für die Musik dokumentiert sich in einem Brief an ihren Bruder Friedrich aus dem Jahr 1738: „Mein teurer Bruder, Sie wissen, daß ich mich seit einiger Zeit ein bißchen mit der Musik beschäftige und ich brenne vor Lust mich darin zu perfektionieren. Hätten Sie die Güte, mir in dieser noblen Absicht zu helfen und mir einige nette Stücke zuzusenden, mit denen ich weiter üben könnte?“ (Zit. nach Debuch 2001, S. 73)

Obgleich die Prinzessin später von ihrem Bruder sogar eine Flöte geschenkt bekam und sich zusätzlich auch der Violine widmete, investierte sie dennoch die meiste Zeit für das Klavier- und Orgelspiel. Darin fand sich auch ihr besonderes Talent, hierin war sie eine angesehene Instrumentalistin. Da sie bis zu ihrem Lebensende unverheiratet blieb, konnte sie sich intensiv den Künsten widmen und besonders der Musik ihre Aufmerksamkeit schenken, wenngleich ihr geregelter Musikunterricht spätestens im Jahr 1744 wieder beendet war.

Ab 1758 – mit 35 Jahren – wurde Anna Amalia von Johann Philipp Kirnberger, einem Violinisten der Königlich Preußischen Kapelle Friedrichs II. und ehemaligen Schüler Johann Sebastian Bachs, den sie zu ihrem Hofmusiker und Cembalisten ernannte, in Musiktheorie und Komposition unterwiesen. In den folgenden Jahren erlernte sie bei ihm u. a. den Kontrapunkt und beide führten einen regen musiktheoretischen Diskurs.

Ebenfalls in den 1750er-Jahren widmete sich die Prinzessin besonders dem Orgelspiel, was den Kammermusikus und Cembalisten der preußischen Hofkapelle, Carl Philipp Emanuel Bach, dazu veranlasste, für Anna Amalia sechs Orgelsonaten zu komponieren. Dass diese Stücke sowohl auf ihr Instrument als auch auf ihre damaligen noch geringen instrumentalen Fähigkeiten abgestimmt waren, belegt ein Kommentar in einer späteren handschriftlichen Abschrift der vierten Orgelsonate: „Diese 4 Orgelsolos sind für eine Prinzessin gemacht, die kein Pedal und keine Schwierigkeiten spielen konnte, ob sie sich gleich eine schöne Orgel mit 2 Clavieren und Pedal machen ließ und gerne darauf spielte“ (zit. nach Herold 2007, S. 82). Außerdem widmete ihr Carl Philipp Emanuel Bach Sechs Sonaten fürs Clavier mit veränderten Reprisen sowie einige weitere Kompositionen. 1767/68, in der Zeit seines Abschieds aus Berlin, ernannte sie ihn zum Hofkapellmeister.

Anna Amalia von Preußen als Koadjutorin und Äbtissin von Quedlinburg

Im Jahr 1744 – also mit 21 Jahren – wurde die calvinistisch erzogene Anna Amalia zunächst zur Koadjutorin (Position zur Unterstützung der amtierenden Äbtissin) und elf Jahre später (1755) zur fürstlichen Äbtissin des protestantischen Stifts Quedlinburg ernannt. Zuvor war sie bereits als Kind, ebenso wie ihre Schwester Luise-Ulrike, Kanonissin (Stiftsdame ohne Ordensgelübde) einer gefürsteten Abtei. Indes ist ihre feierliche Inthronisation erst am 11. April 1756 in Quedlinburg belegt, nachdem sie mit Hofdamen, Hofmeisterin und Hofkavalier ihren eigenen Hof erhalten und in Berlin einige Feste gefeiert hatte.

Über die Gründe, warum sie diese Laufbahn einschlug, ist immer wieder spekuliert worden. Mehrere standesgemäße Heiratsangebote scheiterten wohl am Einspruch des Bruders Friedrich. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Prinzessin aus Glaubensgründen für ein tiefes geistliches Leben entschied. Vielmehr bedeutete das kirchliche Amt für sie als unverheiratete Adelige den Schritt in einen eigenen Haushalt und somit in finanzielle Unabhängigkeit, vergleichbar mit einer Heirat, und darüber hinaus eine Stärkung ihrer Position am preußischen Hof.

Diese pragmatische Erklärung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass Anna Amalia nach ihrer feierlichen Einführung in der Stiftskirche, in deren Krypta Heinrich I. begraben liegt, nicht in Quedlinburg residierte, sondern von Berlin aus ihren Amtsgeschäften nachkam. Experten sind der Meinung, dass sie daher nur am Titel und am finanziellen Aspekt interessiert gewesen sein könnte. Zudem war sie selbst calvinistisch, das Quedlinburger Stift jedoch protestantisch geprägt (vgl. Debus 2001, S. 33–39). Schließlich ist zu konstatieren, dass das Stift Quedlinburg den Status der Freiweltlichkeit besaß, was zur Folge hatte, dass die Stiftsdamen weder an Ordensregeln gebunden waren noch im Stift wohnen mussten und sogar heiraten durften.

Trotz Abwesenheit verrichtete Anna Amalia im Stift Quedlinburg nach preußischem Vorbild einige grundlegende Reformen in der Verwaltung sowie beim Personal und übernahm das damals fortschrittliche preußische Verwaltungsmodell. Nach dem siebenjährigen Krieg veranlasste sie sogar, dass die gesamte Verwaltung des Stifts und die damit verbundenen Mitarbeiter nach Berlin verlegt wurden. Darüber hinaus verbesserte sie in Quedlinburg das Armenwesen, ebenso die Situation für die calvinistischen Christen, reduzierte die Anzahl von Feiertagen nach preußischem Vorbild und veranlasste eine Bearbeitung eines neuen Gesangbuches, dessen Abschluss sie jedoch nicht mehr erlebte. Offen bleibt, ob verschiedene Choralbearbeitungen und Kompositionen, die sich in ihrem Nachlass befinden, möglicherweise für dieses Gesangbuch gedacht waren.

Anzunehmen ist, dass sich Anna Amalia innerhalb ihrer verbleibenden 31-jährigen Laufbahn als Äbtissin offenbar kaum für Quedlinburg interessiert hat, hielt sie sich dort doch nur zwei weitere Male, in den Jahren 1765 und 1785, während kurzer Besuchsaufenthalte auf. Trotz des siebenjährigen Krieges, worunter Quedlinburg stark litt, stattete sie ihrem Stift in dieser Zeit keinen einzigen Besuch ab. Ihr Quedlinburger Amt verschaffte ihr somit die Einkünfte zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts und diente ihrer Reputation und gesellschaftlichen Stellung.

Eine angebliche “Liebesgeschichte” von Anna Amalia mit dem Offizier und Schriftsteller Friedrich Freiherr von der Trenck ging in die Literatur- und Filmgeschichte ein, befördert durch die Ausführungen von der Trencks in seinen Memoiren von 1787. Darunter sind Filme wie “Trenck” aus dem Jahr 1932 mit Hans Stüwe und Dorothea Wieck sowie der ZDF-Zweiteiler “Trenck – Zwei Herzen gegen die Krone” von 2002 mit Alexandra Maria Lara und Ben Becker in den Hauptrollen.

Musikhistorische Bedeutung

Anna Amalia als Musikerin und Konzertveranstalterin

Anna Amalia war in ihrer Zeit eine anerkannte Musikerin und Komponistin und durchaus von Einfluss auf das Berliner Musikleben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im Rahmen höfischer Feste war sie als Pianistin zu hören, die auch eigene Kompositionen vortrug, wenngleich ihre Bedeutung als Interpretin, verglichen mit ihren weiteren musikalischen Aktivitäten, eher geringer einzuschätzen ist. In ihrem Salon veranstaltete sie Abendmusiken und Konzerte, deren Schwerpunkt die alte Musik bildete. Diese erfreuten sich unter Komponisten, Musikern und Schriftstellern großen Zuspruchs und wurden auch von ausländischen Gästen, wie z. B. Gottfried van Swieten, besucht.

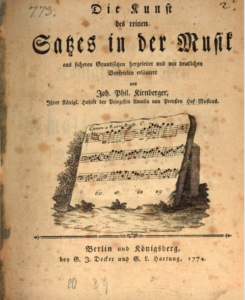

Allerdings stand die Prinzessin der damaligen modernen Musik und den zeitgenössischen Komponisten, wie beispielsweise Johann Abraham Peter Schulz, Johann Friedrich Reichardt, aber auch Christoph Willibald Gluck, eher ablehnend gegenüber. Sie blieb vorrangig dem damals schon inaktuellen Stile Johann Sebastian Bachs treu. Auf diese Weise waren ihre Kompositionen sowie die Inhalte der von ihr organisierten Abendmusiken eher retrospektiv geprägt, was auch Kritik hervorrief. Weil sie als charakterlich starke Frau galt, unterstützte sie viele Musiker, beispielsweise ihren Lehrer Johann Philipp Kirnberger, der auf Grund seiner konservativen musikalischen Positionen in seiner Zeit stark belächelt wurde. Ihm half sie bei der Fertigstellung und Verbreitung seiner theoretischen Schriften, darunter „Die Kunst des reinen Satzes in der Musik“. Ebenso ermunterte sie Carl Philipp Emanuel Bach zur Komposition einiger Orgelwerke und Kantaten und setzte sich auch für dessen älteren Bruder Wilhelm Friedemann in den Berliner Kreisen ein.

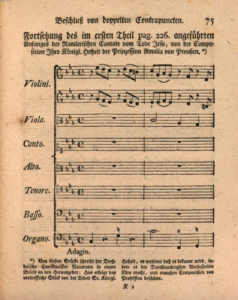

Ihr großes Interesse für die Kirchenmusik veranlasste die Prinzessin dazu, auch derlei Kompositionen in Auftrag zu geben. So schuf Karl Wilhelm Ramler auf ihre Veranlassung die Dichtung zur Passions-Kantate Der Tod Jesu (1754), die sie ursprünglich sogar selbst vertonen wollte, dann aber Carl Heinrich Graun überließ. Immerhin wurden die von ihr vertonten Eingangssätze 1776 und 1779 in Kirnbergers Kunst des reinen Satzes in der Musik abgedruckt.

Die besondere Wertschätzung dieser als mustergültig bewerteten kontrapunktischen Kompositionsleistung geht aus einer Anmerkung Kirnbergers in seinem theoretischen Standardwerk hervor, welche einen Kommentar des Dresdner Kapellmeisters Naumann wiedergibt: „Hier erfolgt das vortreffliche Stück von der Arbeit Sr. Königl. Hoheit, es verdient daß es bekannt wird, indem es der Durchlauchtigsten Verfasserin Ehre macht, und manchen Componisten von Profession beschämt.“ (Kirnberger, Johann Philipp, Kunst des reinen Satzes, Berlin und Königsberg 1776-1779, Teil II, S. 75, zit. nach Debuch 2001, S. 100)

Die Hausorgeln der Prinzessin

Anna Amalia pflegte vorrangig den alten Stil der Musik. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sie sich zu ihrer Zeit für eine eigene Orgel interessierte. Obgleich es Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr üblich war, eine Hausorgel zu besitzen, da nun eher das häusliche Spiel am Cembalo oder auf dem Hammerklavier gepflegt wurde, begann die Prinzessin im Jahre 1755 dennoch mit der Erarbeitung eines Konzeptes für ein solches Instrument.

Aus diesem Grund nahm sie erste belegbare Kontakte zu Johann Philipp Kirnberger auf, den sie um Hilfe bezüglich der Disposition der Orgel bat. In der Folge schufen die Orgelbauer Peter Migendt und Ernst Marx eine zweimanualige Orgel mit 22 Registern und errichteten diese im Lustgartenflügel des Berliner Schlosses. Heute befindet sich die Orgel in der Kirche „Zur frohen Botschaft“ in Berlin-Karlshorst und ist in Berlin das einzige Exemplar seiner Art aus dem 18. Jahrhundert, das zumindest teilweise original erhalten ist. Zusätzlich ließ sich Anna Amalia im Jahre 1776 wiederum von Ernst Marx eine weitere Orgel mit 28 klingenden Registern in ihr Palais in der Wilhelmstraße in Berlin bauen, welche heute jedoch als verschollen gilt.

Die Musikaliensammlung

Von besonderer musikhistorischer Bedeutung erweist sich die überlieferte Musikaliensammlung von Anna Amalia mit zahlreichen wertvollen Autographen und Drucken. Diese bestand zum Zeitpunkt ihres Todes aus etwa 600 Bänden mit Handschriften und Drucken und 100 Theoretica, davon 270 Bände aus dem Nachlass Johann Philipp Kirnbergers, darunter zahlreiche Autographe von J. S. Bach, J. F. Fasch, Chr. Nichelmann, Chr. Schaffrath, Joh. Fr. Agricola, Fr. W. Marpurg u. a.

Sie verfügte damit neben den Bach-Söhnen Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann über eine der größten Sammlungen an Kompositionen Johann Sebastian Bachs, was die Berliner Bach-Pflege maßgeblich befördern sollte. Dadurch wurde unter anderem die spätere Wiederaufführung der Matthäus-Passion unter Leitung des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy ermöglicht. Neben den Musikalien umfasste die Bibliothek der Prinzessin insgesamt mehr als 6000 Bände aus verschiedenen Wissensbereichen.

Auch nach dem Tod von Anna Amalia blieb die Musikaliensammlung der nunmehrigen Amalienbibliothek bis ins 20. Jahrhundert weitgehend geschlossen erhalten und bildet damit eine wertvolle Quellensammlung zur Berliner Musikgeschichte. Während der Buchbestand als verschollen gilt, befinden sich die Musikalien seit 1997 in der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz.

Werke

Im Alter von 20 Jahren begann Anna Amalia mit ersten Kompositionsversuchen und wurde erst 15 Jahre später (ab 1758) von ihrem Hofmusiker Kirnberger in Musiktheorie und Komposition unterrichtet. Unter dessen Einfluss verfertigte sie etliche kontrapunktische Studien und kleinere Kirchenstücke, die oftmals als Studien- und Kompositionsmuster dienten, nicht jedoch dem Anspruch nach Originalität nachkamen. Anna Amalia gilt mit ihren Kompositionen als Vertreterin des älteren Kompositionsstils, wie er beispielsweise von Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel gepflegt wurde. Gleichzeitig verachtete sie die moderne Kompositionskunst, wie sie u. a. Carl Friedrich Zelter vertrat.

Unter ihren Werken findet man geistliche und weltliche Musik, darunter Kantaten, Choräle, Kammermusik, Militärmärsche, aber auch solistische Stücke für Orgel oder Klavier. Jedoch sind viele ihrer Kompositionen heute nicht mehr erhalten. Nachfolgend sind die zum heutigen Stand bekannten und noch erhaltenen Werke von ihr aufgelistet (nach Debuch 2001, S. 115–129).

A: geistliche Vokalwerke:

- 9 Messchoräle auf Worte zur deutschen Messe

- 10 vierstimmige Choräle

- Eingangschor zur Kantate Der Tod Jesu: Sein Odem ist schwach

- zwei weitere Choräle 3–4 stimmig; einer mit beziffertem Bass

B: Weltliche Vokalwerke

- 2 Duette (S/A und S/S)

- 6 Lieder für eine Singstimme und bezifferten Bass

C: Instrumentalwerke:

- zweistimmige Fuge für Violine und Viola (dorisch)

- Sonate für Querflöte und bezifferten Bass (F-Dur)

- fünfstimmiger Zirkelkanon ohne Instrumentenangabe

- fünf Märsche

- Allegro für zwei Violinen und eine Grundstimme (D-Dur)

- Sonate für Flöte, Violine und Cembalo

- Trio für zwei Violinen und Bratsche mit Cembalo

D: Werke für Studien- und Übungszwecke und Fragmente:

- figurierter Choral Jesu meine Freude (dorisch)

- kontrapunktische Übungen

- zwei Entwürfe zu einem Oratorium

- Text zu einer Kirchenmusik sowie Entwurf des Eingangschorals

- Miscellanea

Klangbeispiele

Sonate in F-Dur für Flöte und Basso Continuo von Anna Amalia von Preußen, Ensemble FIORI MUSICALI VIENNA, Angélica Castelló (Flöte), Marinka Brecelj (Cembalo), Jorge Daniel Valencia (Viola da gamba)

Jesu meine Freude (Variationen) von Anna Amalia von Preußen , Organist: Thorsten Pirkl

CD: Carl Philipp Emanuel Bach, Orgelsonaten Wq.70 Nr.2-6 , Ton Koopman an der Amalienorgel in Berlin (bei jpc, mit Klangbeispielen)

Literatur

Tobias Debuch, Anna Amalia von Preußen: (1723–1787). Prinzessin und Musikerin, Berlin 2001.

Anja Herold, Art. „Anna Amalia, Prinzessin von Preußen“, in: https://www.sophie-drinker-institut.de/anna-amalia-prinzessin-von-preussen.

Joachim Jaenecke, Art. „Anna Amalia, Prinzessin von Preußen“, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 1999, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/17866.

Johann Philipp Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, 1. Tl., Bln. 1771, ebd./Königsberg 1774, Bln. ca. 1776; 2. Tl., 1. bis 3. Abt., ebd./Königsberg 1776–1779 (Repr. Hdh. 1968); NA beider Tle., Wien 1793; engl. The Art of Strict Musical Composition, New Haven/Conn. und L. 1982.

Marc Serge Rivière; Andreas Hüther, „Anna Amalia (1723-1787): Das Leben einer preußischen Prinzessin als Mäzenin, Komponistin und Äbtissin in Quedlinburg“, in: Quedlinburger Annalen. Heimatkundliches Jahrbuch für Stadt und Region Quedlinburg 6 (2003), S. 46–56.

Peter Wollny, Art. „Kirnberger, Johann Philipp“, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., zuerst veröffentlicht 2003, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/28173.

Materialien zum Download

Arbeitsblätter (PDF):

Anna Amalia von Preußen (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Komponistenpersönlichkeiten in Sachsen-Anhalt (Schüler-Arbeitsblatt im Word-Format für Lehrer*innen auf dem Landesbildungsserver)

Elieser Kauschke / CK 2020

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2020 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.