Orgelbauer

Johann Christoph Zuberbier († 1775), „Hochfürstlich Anhalt-Cöthenscher privilegierter Hof-Instrumentenmacher und Orgelbaumeister“ (aus einem Brief Zuberbiers bezüglich der Reparatur der Thayssner-Orgel in der St.-Jakobs-Kirche im Jahr 1766; vgl. Henkel 1985, S. 17) war der älteste Sohn des Bernburger Orgelbauers Johann David Zuberbier († vor 1743).

Orgelgeschichte

Als der jüngere Bruder des Bach-Fürsten Leopold, Fürst August Ludwig von Anhalt-Köthen (1697–1755), seine Schlosskirche im Zeitraum von 1731 bis 1733 durch Johann Michael Hoppenhaupt d. Ä. umgestalten ließ, war dies auch mit dem Bau einer neuen Orgel verbunden. Dazu wurde der Bernburger Orgelbauer Johann David Zuberbier († vor 1743) herangezogen. Mehr als ein Jahrhundert tat das Instrument seinen Dienst, bis es, wie das gesamte Schloss, nach dem Aussterben der Köthener Linie des anhaltischen Fürstenhauses 1847 an Dessau fiel. Mit dem Umbau des Kirchenraumes zum Turn- und Singesaal des Gymnasiums um 1878/79 wurde die Orgel samt den Emporen und der Bestuhlung in die Hauptstadt Anhalts transportiert, der Verbleib ist allerdings unbekannt.

Am 3. Oktober 1991, dem ersten Jahrestag der deutschen Einheit, konnte die als barocke Emporenkirche zurückgewonnene Kapelle im Köthener Schloss eingeweiht werden. Mit ihr wurde auch die spätbarocke Orgel von Johann Christoph Zuberbier feierlich geweiht. Dieses Instrument, obwohl aus der Dorfkirche in Thurau nahe Köthen stammend, hat dennoch einige Bezüge zur Schlosskapelle und ihrer Geschichte.

Spätestens ab 1747 war der Köthener Bach-Schüler Bernhard Christian Kayser (1705–1758) als Organist und Kammermusiker am Hof des Fürsten August Ludwig angestellt. Er war das letzte bezahlte Mitglied des höfischen Orchesters, das der Fürst nach und nach abschaffte. Bis zu seinem Tod war Kayser sowohl für die Kirchenmusik am Schloss als auch in der St.-Agnus-Kirche zuständig, hat also mit Sicherheit die Orgel des David Zuberbier in der Schlosskapelle „traktiert“.

Eben dieser Kayser prüfte 1755 nach ihrer Fertigstellung die kleine Orgel in der Dorfkirche Thurau. Um eine neue Orgel hatte die Kirchgemeinde 1753 den Fürsten August Ludwig in einer Bittschrift ersucht, musste jedoch die Kosten dafür gemeinsam mit der dazugehörigen Gemeinde im Nachbardorf Zabitz alleine aufbringen. Das Instrument schuf Johann Christoph Zuberbier im Zeitraum von 1753 bis 1755 (Kirchenrechnungen der Kirchengemeinde Thurau). Wie lange die Orgel in Thurau erklang, wer sie zu den Gottesdiensten spielte und sie pflegte, ist nicht bekannt.

Als Thurau 1888 eine neue Kirche und somit auch eine neue Orgel von Wilhelm Rühlmann bekam, wurde die desolate alte Orgel abgebaut und wanderte zunächst in das Schulhaus des benachbarten Maxdorf. 1915 wurde sie in die Sammlung des 1912 neu gegründeten Heimatmuseums (seit 1981 Historisches Museum) überführt. Hier war sie über Jahrzehnte im sog. „Kirchenraum“ zu besichtigen, allerdings nicht spielbar und der Prospekt mit einer dicken Schicht Ölfarbe überzogen. 1980 reifte der Entschluss zu einer umfassenden Restaurierung. Es begann zunächst mit der Sichtung und Katalogisierung aller noch vorhandenen originalen Teile und mit Überlegungen hinsichtlich der originalen Disposition. Die vollständige Restaurierung durch die Firma Wilhelm und Wieland Rühle in Moritzburg bei Dresden war 1991 abgeschlossen. Die Wiederherstellung dieses spätbarocken Instruments gelang vorzüglich. Der Prospekt erhielt vom Restaurator Peter Taubert seine frische Farbgebung und Vergoldung und erstrahlt seitdem im original grün-goldenen Glanz seines Gehäuses mit den typisch barocken „Ohren“ auf der Ostseite der Empore.

Die Orgel kann beim Besuch der Schlosskapelle näher besichtigt und bei entsprechender Voranmeldung und einem Entgelt auch zu Gehör gebracht werden. Darüber hinaus findet sie ihren Einsatz bei Konzerten, z. B. während der Köthener Bachfesttage oder zum Köthener Herbst.

Technische Ausstattung

44 Holzpfeifen aus den Registern Gedackt 8‘, Gedackt 4‘ und Naßad-Quinta sind original erhalten.

Die Metallpfeifen der anderen Register wurden mensurgetreu nachgebaut.

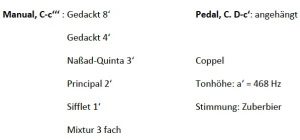

Disposition:

Klangbeispiele

Johann Sebastian Bach, Präludium g-Moll BWV 558, Bachfesttage Köthen 2018, Morgenandacht, Schlosskapelle Köthen, Solistin: KMD Martina Apitz, Köthen

Johann Sebastian Bach, Präludium d-Moll BWV 554, KMD Martina Apitz, Köthener Schlossconsortium

Literatur

Wieland Rühle, „Über die Restaurierung und teilweise Rekonstruktion der 1754 von Johann Christoph Zuberbier für die Kirche in Thurau/Anhalt gebaute Orgel“, in: Cöthener Bach-Hefte Nr. 5, Köthen 1992, S. 5–25

Horst Dauer, „Exkurs zur Schloßkapell-Orgel von 1731“, ebenda, S. 26–31

Reinhard Schmitt, „Zur Baugeschichte der Köthener Schlosskapelle”, ebenda, S. 45–99

Hubert Henkel, „Die Orgeln der Köthener Kirchen zur Zeit Johann Sebastian Bachs und ihre Geschichte (Teil 1)“, in: Cöthener Bach-Hefte Nr. 3, Köthen 1985, S. 17

Ernst Haetge, Marie-Luise Harksen, Landkreis Dessau-Köthen. Erster Teil: Die Stadt Köthen und der Landkreis außer Wörlitz, Burg/Magdeburg 1943, S. 350 (= Die Kunstdenkmale des Landes Anhalt 2/1)

Links

Schloss – Ludwigsbau auf der Website der Bachstadt Köthen (Anhalt) mit Informationen zur Schlosskapelle

Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen (Anhalt) e. V.

Video (Link)

Die Orgel – ungewohnte Einblicke in das Instrument des Jahres 2021

Das anschauliche Video von KMD Martina Pohl und Ulrike Großhennig bietet Schüler*innen die Möglichkeit, am Beispiel der Hildebrandt-Orgel in Sangerhausen in das Innere einer Orgel zu schauen, die Funktionsweise kennenzulernen, Fragen zu stellen und sich Detailwissen anzueignen. Das Video ist für schulische Zwecke genauso geeignet wie für Interessierte an diesem einzigartigen Instrument.

Materialien zum Download

Powerpoint-Präsentation:

Von der Taste zum Ton (Eine kleine Führung durch die Orgel), Autorin: Friederike Heckmann

Von der Taste zum Ton (PDF-Datei)

Arbeitsblätter:

Blanko-Arbeitsblätter zum Ausfüllen (für Grundschule und ab Sekundarstufe I) für Exkursionen zu regionalen Orgeln im Unterricht (Erstellung von Orgelsteckbriefen) finden Lehrer*innen auf dem Bildungsserver des Landes unter Regionalkultur.

KMD Martina Apitz und Ingeborg Streuber, Freundes- und Förderkreis Bach-Gedenkstätte im Schloss Köthen (Anhalt) e. V. 2019, letzte Aktualisierung Oktober 2021