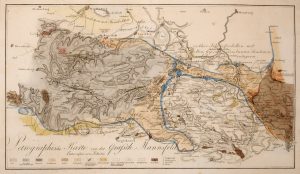

Das Mansfelder Land im südwestlichen Teil Sachsen-Anhalts mit den Zentren Eisleben, Mansfeld, Hettstedt und Sangerhausen war jahrhundertelang durch den Bergbau geprägt. In erster Linie war es Kupferschiefer, der in der Region abgebaut und verhüttet wurde. Durch das langjährige Vorherrschen der Montanindustrie konnte sich eine regionale Bergmannskultur entwickeln, die auch heute, nach dem Zusammenbruch des Berg- und Hüttenwesens nach der deutschen Wiedervereinigung 1989/90, unter anderem in Form einer regionalen Musiktradition des bergmännischen Musizierens partiell erhalten geblieben ist.

Historischer Hintergrund

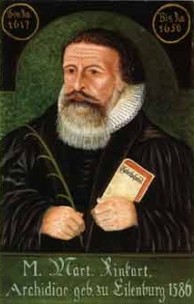

Die Geschichte des Bergmannsliedes im Mansfelder Raum geht bis ins 17. Jahrhundert zurück und ist eng verbunden mit den Lutherdramen von Martin Rinckart (1586 bis 1647), einem zeitweilig in Eisleben tätigen Dichter, Musiker und Diakon, der vor allen Dingen als Verfasser des heute noch populären Kirchenliedes Nun danket alle Gott bekannt geworden ist. Bei Rinckarts Lutherdramen (insgesamt sieben, von denen drei erhalten sind) handelt es sich um „Volksstücke“, die Titel tragen wie Der Eislebische christliche Ritter (1613) oder Der Müntzerische Bauernkrieg (1625) und die das Leben der Bergleute und Bauern in deren eigener Mundart auf die Bühne brachten. Eingebaut waren auch von Bergmusikanten und Bergsängern dargebrachte sogenannte „Bergreyen“ (Bergreihen), bei denen es sich um die ersten gedruckten Bergmannslieder im Mansfeldischen handelte. In diesen Liedern sangen Bergleute in Trachten von ihren Sorgen und Nöten und von ihrem Glauben im Sinne Martin Luthers, der ja selbst einer Bergmannsfamilie entstammte und in Mansfeld aufwuchs. Die Bergreihen in Rinckarts Dramen stammen z. T. von Rinckart selbst, aber auch von Komponisten wie Melchior Franck und Rinckarts Lehrer Sethus Calvisius. Einfluss auf die musikalische Gestaltung hatten neben den Genannten Daniel Friderici und dessen Lehrer Valentin Hausmann.

Hausmanns ursprünglich instrumentale Tänze fanden im 18. Jahrhundert, “durch bergmännische und andere berufsgebundene Texte umfunktioniert” (Rößler 1981, S. 56), Eingang in das Notenbuch der Marie Wankelin, 1763, Hettstedt. Dabei handelt es sich um „eine der interessantesten Sammlungen bergmännischen und volkstümlichen Lied- und Musiziergutes im Mansfelder Land“ (ebd.). Die Originalhandschrift ist verloren gegangen, es liegt nur noch eine bruchstückhafte Abschrift vor, von der verschiedene Stücke im Druck erschienen sind.

Durch Übernahme der Rinckart’schen Bergreihen ins allgemeine Repertoire der Bergleute entwickelte sich eine musikalische Tradition, die Standesbewusstsein und tiefe Gläubigkeit der Bergleute vereinte. „Das Singen der Bergleute vor, während und nach der Arbeit ist schon frühzeitig belegt und letztlich aus ihrer Gemeinschaftsarbeit herzuleiten.“ (Rößler 1981, S. 58)

Auch der in Hettstedt geborene Komponist Carl Christian Agthe komponierte im späten 18. Jahrhundert Bergmannslieder, die seine Beziehung zur Heimat zeigen und die im Rahmen der regionalen Agthe-Renaissance seit Beginn des 21. Jahrhunderts wieder aufgeführt werden.

Größere Verbreitung fand das Mansfelder Bergmannslied durch Bergmusikanten und Bergsänger. Die im späten 18. Jahrhundert im „Berghautboisten-Corps“ in Hettstedt organisierten Bergmusikanten hatten gar zeitweilig ein sogenanntes „Bergmusikantenprivileg“ inne, das ihnen deutliche Vorrechte gegenüber den Stadtmusikanten einräumte und deren Auftrittsmöglichkeiten beschnitt.

Mit dem Aufkommen des organisierten Gemeinschaftssingens im 19. Jahrhundert entstanden im Mansfelder Land zahlreiche Bergarbeiterchöre. Zunehmend ersetzten nun auch weltliche Bergmannslieder das zuvor eher geistlich geprägte Repertoire. Regionale Liedersammlungen wie Lieder für Mansfeldsche Bergleute, Eisleben 1841, Der fröhliche Berg- und Hüttenmann, Eisleben 1841, Eisleber Gesangbuch zum öffentlichen und häuslichen Gebrauche, Eisleben 1846 und Mansfelder Liederkranz für Berg- und Hüttenleute, Eisleben 1896 legen davon Zeugnis ab. Dabei lassen sich die Themenkomplexe „Der Bergmann und seine Arbeit“, „Die Einstellung des Bergmanns zu seinem Beruf“, „Die Gläubigkeit des Bergmanns“ und „Bergmännische Geselligkeits- und Festlieder“ (Rößler 1967, S. 157) unterscheiden.

In den von Ferdinand Neißer ab 1895 regelmäßig veranstalteten “Neißer-Konzerten” wurden anspruchsvolle Orchesterwerke ausschließlich von Bergmusikanten gespielt, die damit das öffentliche Musikleben in der Region dominierten (vgl. Antz/Neef 2005, S. 58).

Lieder

Ein frühes Mansfelder Bergmannslied aus dem Gesangbuch zum gottesdienstlichen und häuslichen Gebrauch in der Grafschaft Mansfeld Chursächsischen Antheils, Leipzig 1797, Nr. 401 ist Vor dem Anfahren, welches nach einer Liedmelodie von Adam Krieger, Nun sich der Tag geendet hat, gesungen wurde. Hier wird einmal mehr die Verbindung von harter, gefährlicher Arbeit mit absolutem Gottvertrauen deutlich (Text der Strophen 1 und 2 von insgesamt sieben Strophen):

Mit dir, Allmächt’ger, fahr ich an

und voll Vertraun auf dich.

Gefahrvoll ist sie, meine Bahn,

ihr Dunkel fürchterlich.

Ein jeder Tritt auf steiler Fahrt

ist Tod’serinnerung:

Doch, Gott, von dir werd ich bewahrt!

Ist das nicht Trost genug?

(Kiehl 2007, S. 68–69)

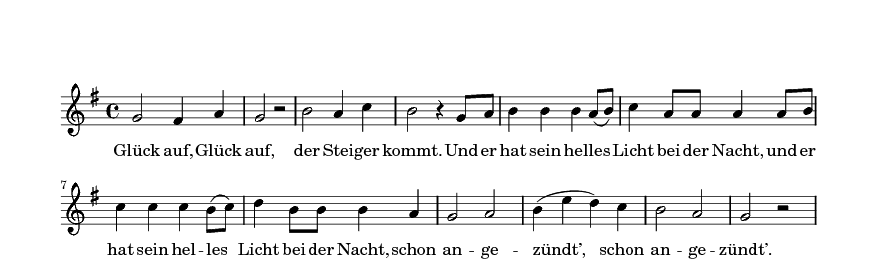

Das wohl bekannteste Bergmannslied, Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt, dessen Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen und von dem es zahlreiche regional unterschiedliche Textvarianten gibt, soll auch im Mansfeldischen eine eigene Fassung bekommen haben. Auf die nur unbedeutend abgewandelten ersten sechs Strophen folgten zwei scherzhafte Zusatzstrophen im “ausgesprochen derben Mansfelder Ausdruck” (vgl. Rößler 1967, S. 360). Dabei wurden in der achten Strophe auch die Hüttenleute bedacht: „Die Hüttenleut’ sind kreuzbrave Leut’; Denn die tragen das Leder vor dem Bauch – bei der Nacht; Und saufen auch.“ (Ebd.) In Sachsen-Anhalt hat man sich heute offiziell auf fünf Strophen festgelegt (vgl. auch http://www.kupferspuren.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=424:das-steigerlied&Itemid=647).

Inzwischen gehört das Lied auch zum Standardrepertoire von Studentenverbindungen. Im Jahr 2023 wurde das Singen des „Steigerlieds” in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Carl Friedrich Ludwig Plümicke (1791–1866), ein Eisleber Bergrat, wurde im 19. Jahrhundert als Liedschreiber und Sammler von Liedgut der Bergleute bekannt. Der Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute e. V. hat heute noch als Motto Worte aus Plümickes Bergmannslied Ehre dem Bergstand auf seine Vereinsfahne geschrieben: „Ehre dem Bergmann, dem braven Mann, Ehre auch Bruder Hüttenmann“ (gesamter Text hier, S. 75–77). Der Verein hält es „für eine besondere Pflicht“, das Bergmannslied in seine Traditionspflege mit einzubeziehen (s. Website des Vereins hier).

Das im Jahr 1950 anlässlich der 750-Jahr-Feier des Mansfelder Kupferschiefer-Bergbaus entstandene und uraufgeführte Mansfelder Oratorium von Ernst Hermann Meyer (nach Worten von Stephan Hermlin) folgt inhaltlich den Idealen des Sozialistischen Realismus der Zeit und kleidet die wechselvolle Geschichte des Mansfelder Bergmanns in die musikalische Form des Oratoriums. Dieses Werk hatte seinen Platz im Lehrplan Musik der DDR.

Heute sind es vielfach auch neuere Lieder des 20. Jahrhunderts, die in Bergmannsvereinen und bei Bergmannsfeiern tradiert werden. Als heimliche Hymne der Mansfelder Bergbauregion gilt das „Mansfeld-Lied“ Mein Mansfelder Land, das u. a. dem Musikpädagogen und Komponisten Horst Becker (1930–1984) zugeschrieben wird und wohl von jedem älteren Mansfelder in der Schule gelernt und mit Inbrunst gesungen worden ist.

Ein Beispiel für die heutige Traditionspflege an Schulen in der Region ist das Mansfelder Kupfererzlied der ehemaligen Eisleber Lehrerin Frau Geißler, das in einer Helbraer Schule mit Begeisterung gesungen wird und auf Youtube veröffentlicht ist (Text und Video hier zum Download).

Heute gibt es mit dem Bergmannschor des Kaliwerks Zielitz (Landkreis Börde) nur einen Chor in ganz Sachsen-Anhalt, der an ein noch betriebenes Bergwerk angebunden ist. Alle Mitglieder sind inzwischen hochbetagt, die meisten zwischen 70 und 80 Jahre alt. Ihre Devise ist: „Die Tradition zu pflegen und zu erhalten. Den Berufsethos eben pflegen.” (Deutschlandfunk Kultur, s. Link unten)

Der Gründer des Chores und einstige Grubendirektor, Arno Michalzik, sagt dazu: „Das ist eine Gemeinschaft, die seit der Arbeit besteht. Denn da musste sich einer auf den anderen verlassen. Damit ist der Chor eine fest gebundene Gemeinschaft der Bergleute.”

Bergmannsfeste werden noch in vielen Gemeinden in Sachsen-Anhalt regelmäßig gefeiert, so auch in Zielitz und am Geiseltalsee, wo es mit dem Bergmannschor Geiseltal ein weiteres die Tradition hochhaltendes Ensemble gibt.. Ein Relikt aus DDR-Zeiten ist der „Tag des Bergmanns“ im Juli, der vielerorts von Vereinen in der Region festlich begangen wird. In diesem Rahmen werden auch noch die alten Bergmannslieder gesungen, insbesondere der „Superhit“ der Bergleute, das Steigerlied. Auch ein im Jahr 2000 gebautes Glockenspiel an der Alten Bergschule in Eisleben (Foto hier) spielt dieses Lied täglich (vgl. Antz/Neef 2005, S. 61).

Klangbeispiele

Männerchor „Vorwärts“ aus Hettstedt zum Tag des Bergmanns 2016

Was wär` die Welt wohl ohne Bergleut`? (Bergmannschor Geiseltal)

Helbraer Kinder und das Mansfelder Kupfererzlied

Literatur

Christian Antz (Hrsg.), Christoph Neef (Text), Musikland Sachsen-Anhalt. Eine musikalische Reise durch Sachsen-Anhalt (= Kulturreisen in Sachsen-Anhalt, Bd. 4), Dößel (Saalekreis) 2005, S. 58–61.

Klaus Rößler, „Bedeutende Musiktradition des Mansfelder Landes“, in: Bedeutende Musiktraditionen der Bezirke Halle und Magdeburg, hrsg. vom Verband der Musikwissenschaftler der DDR, Bd. 1, Halle 1981, S. 54–60.

Klaus Rößler, Das Mansfelder Bergmannslied – Versuch einer Sammlung und Interpretation, Diss. Halle 1967.

Ernst Kiehl, “Volksmusikforschung und -überlieferung in Sachsen-Anhalt. Teil 2: Anhalt, Mansfelder Land, Harz”, in: Musikkultur in Sachsen-Anhalt seit dem 16. Jahrhundert (= Beiträge zur Regional- und Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 42), Halle 2007, S. 61–72.

Links

Vom Verschwinden der singenden Kumpels (Deutschlandfunk Kultur)

Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt im “Historisch-kritischen Liederlexikon” (vgl. die Version im Musikkoffer-Artikel zum Hinterleder als Musikinstrument unter “Noten”)

Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute e. V

Mansfelder Kupferspuren (Das Mansfelder Bergmannslied)

Erinnerung an kreativen Hettstedter (Zeitungsartikel anlässlich des 210. Todestages von Agthe 2007)

Anregungen für den Unterricht

Im Zusammenhang mit der (auch fächerübergreifend möglichen) Thematisierung der Geschichte des Bergbaus in Sachsen-Anhalt, speziell im Mansfelder Land, können ältere und neuere Bergmannslieder im Unterricht gesungen und den Schülern als Beispiel für Heimatverbundenheit und Pflege regionaler Musiktraditionen nahegebracht werden.

SM 2017, letzte Aktualisierung Mai 2023